くも膜下出血の原因となる未破裂脳動脈瘤(りゅう)の治療で、カテーテルを使った脳血管内治療が進化している。かつては治療できなかった症例も医療技術の進歩でカバーできるようになっている。開頭手術と比べ体への負担が少ないのが特徴で、現在では6~7割のケースで脳血管内治療が選択されている。

■難しい症例もカバー 箇所、大きさで選択

「脳の奥の方にある脳底動脈瘤などは開頭手術は難しいが、カテーテルでは対応できる。米国では9割が脳血管内治療となっている」と話すのは、日本脳神経血管内治療学会指導医で、札幌孝仁会記念病院(札幌市西区)脳神経外科統括診療部長兼脳血管内治療センター長の片岡丈人医師だ。

脳動脈瘤は血管がこぶ状に膨らむ病気だ。破裂すると、くも膜下に血液が流れ出し、激しい頭痛を起こし、3分の1は死亡する。破裂せずに大きくなると脳神経を圧迫し、モノが二重に見えたり、視力が悪化することもある。頭痛や脳梗塞などでMRI検査を行った際に発見されることが多い。

従来は頭に数センチの穴を開けて、金属製のクリップを脳動脈瘤の根本にかける手術が行われてきた。2002年に英国で破裂脳動脈瘤に対して脳血管内治療の方が1年後の生活レベルを向上させるという臨床結果が出たことから、注目を集め、脳外科医の中でも専門とする人が増えている。

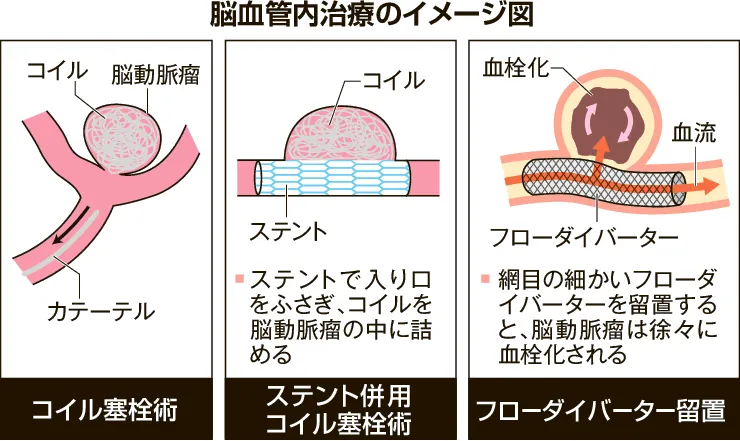

代表的な脳血管内治療は「コイル塞栓(そくせん)術」という。直径0.5ミリのカテーテルを足の付け根や手首の動脈から挿入。エックス線で透視しながらコイル状に巻いた直径0.3ミリのプラチナ製素線を動脈瘤に埋め込むものだ。これにより動脈瘤に血液が流れ込まなくなり、破裂を防ぐことができる。体には2、3ミリの傷しかつかないため、縫合する必要がなく、術後の痛みもない。

ただ、この方法だと動脈瘤の開口部が広いケースなどでコイルが脱落する可能性がある。そこに登場したのが「ステント併用コイル塞栓術」だ。動脈瘤の存在する血管の中に金属製の筒状のステントを留置し、コイルの脱落を防ぐものだ。しかし、この方法はステントを使用していることから、血栓ができるのを防ぐために長期に薬を服用する必要がある。

15年にはコイルを使わない、ステントの一種「フローダイバーター」を使った治療が始まった。従来のステントより網目が非常に細かいため、動脈瘤の中に流れ込む血液の速度が遅くなって、徐々に動脈瘤が血栓化し、フローダイバーターを骨格とした新たな血管壁を形成するものだ。動脈瘤が完全に閉塞(へいそく)されると、治癒に近い効果が得られるという。

片岡医師は「改良が進み、現在は金属表面に血栓ができにくい処理を施した第3世代の製品が使用可能となっており、留置も以前のものと比べ、容易になっている」と指摘する。対象は内頸(けい)動脈と椎体動脈の5ミリ以上の脳動脈瘤だ。

このほか、コイルの代わりに細かい網目状になった球体「WEB(ウェブ)」(形状記憶合金)を使った塞栓術も始まっている。

片岡医師は「脳動脈瘤はできた場所や大きさによって

治療が変わってくる。それぞれの治療法には利点と欠点があり、それを踏まえて最も有効な方法を選択することが大切」と話す。

■5ミリ以上 破裂リスク高まる

日本脳神経外科学会は未破裂脳動脈瘤(りゅう)の自然経過についての大規模な観察研究(UCAS)を行い、結果を公表している。

それによると、全体の年間の出血率は1%程度となっている。こぶの大きさ別の破裂率は3~4ミリが0.36%、5~6ミリが0.50%、7~9ミリが1.69%、10~24ミリが4.37%、25ミリ以上が33.40%だ。

一般に5ミリ以上で破裂のリスクが高まり、5ミリ未満でも場所によっては治療が推奨される。

年齢や性別、高血圧の有無、こぶの場所・大きさなどの危険因子をスコア化したUCAS計算式で、破裂リスクを検討し、治療するかどうかを判断する。

モニターを見ながらカテーテルを操作する片岡丈人医師(右)=札幌孝仁会記念病院提供

片岡丈人医師

2024年5月1日 5:00北海道新聞どうしん電子版より転載