記者(57)の母(83)が認知症と診断されたのは4年ほど前です。症状は予想以上の早さで進みました。札幌市西区の一軒家で父(87)の介護を受けながらの2人暮らしは難しくなりました。今は市内の介護老人保健施設で生活しています。母の心身の変化や家族の葛藤、時々のさまざまな失敗が読者にも将来、役立つのではないかとの思いから、記者が自らの体験を毎月1回、振り返っています。11回目は、私が久しぶりに実家に泊まり込み、母と過ごした一日を紹介します。(くらし報道部デジタル委員 升田一憲)前回10回目の「もう一度話したい~認知症の母の記録~しまい込んだ激情、不意に吐露」では、黒豆の話をご紹介した。

2021年の正月、私が実家に行くと、母が自分で作った黒豆を容器に入れて持たせてくれた。自宅に帰ってさっそく食べると、「とてもしょっぱかった」という話だ。

桜の花を見る母(右)と私。「お母さんにぜひ」と読者から送られた=札幌市西区の介護老人保健施設

当時、この黒豆に限らず、母の日々の食事作りは徐々に不安定になり、あやしくなってきた。

言うまでもないが、料理は頭を使う。下準備に始まり、煮ている間に他の食材を刻むなど常に同時並行で行い、限られた時間で作らなければならない。工夫して、なるべくなら洗い物も少なくしたい。

冷蔵庫の棚を見て食材を確認し、その日の献立を決める人は多いだろう。食品スーパーのチラシ広告を見て、特売品を上手に活用している人も少なくないはずだ。食材、調味料などの価格が昨今、高騰しているだけに、無駄を省かなければ家計は苦しくなる。

母は台所の前で立ち尽くし、今までできていた料理の段取りが分からなくなることが増えた。一方、家事一切を母に頼ってきた父がその役目を担えるかといえば難しかった。

母が認知症となり、両親の日々の生活で最初に直面した困難が、この毎度の食事作りだった。私たちはまず、ケアマネジャーの千葉純子さん(67)に相談した。

このあと、千葉さんからの提案と、その後の対応を紹介します。

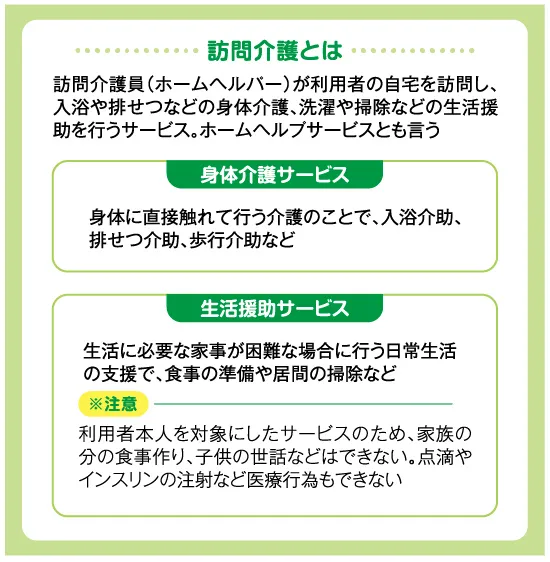

介護保険サービスにはさまざまな種類がある。2021年1月、千葉さんから提案されたのは、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することだった。訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の家に直接来てくれ、入浴や排せつなどの身体介護、調理や掃除などの家事といった生活援助を行う。認知症の人などが自宅で暮らしていくための心強いサービスだ。

この訪問介護の利用では、千葉さんが事前に機転を利かせてくれた。2020年11月にケアマネジャーになった際、父に早めに介護保険サービスの申請をするように促してくれていたのだ。母は既に医師の勧めで申請し、20年7月に要介護1と認定されていた。

父は当初、「ボクはまだサービスを必要するような状況ではない」と渋っていた。だが、千葉さんは父の身体の状態を見て、サービスを受けられると踏んでいた。実際に介護保険の申請書を西区役所に提出すると、父は要支援1と認定された。いざ、介護保険を使いたいと思っても、認定を受けていないと、サービスを受けられない。事前に認定を受けていたので、その後の手続きはスムーズに進んだ。

さらに、訪問介護での食事作りの場合、利用者の食事しか作れない。介護保険サービスは、あくまで利用者のためのサービスで、ついでだからと利用者以外の家族の分も作ることは無理なのだ。同居している家族が家事を手伝うことができれば、生活援助は利用できない。夫婦そろって介護保険サービスを利用することで、2人分の食事の手伝いをしてもらえる。

訪問介護の利用は2021年3月から毎週金曜日、とりあえず午後2時半からと決まった。時間は1人45分。父と母の2人分なので計90分だ。

母は当時、掃除機を使って家の中を掃除することができた。そのため、食事の準備、用意がもっぱら多かった。

父が作ってほしい料理を事前に決め、前日までに食材を買っておく。母はホームヘルパーの援助を受け、一緒に野菜を切ったり、ゆでたりしながら調理するという感じだ。

当初、見ず知らずのホームヘルパー(女性)が家の台所に入ると母はどんな対応を取るのかと心配したが、比較的すんなりと受け入れてくれた。

ホームヘルパーで来てくれている女性(66)は当時をこう振り返る。「とても穏やかで、拒否という姿勢は全然ありませんでした。ただ、私の言葉をよく理解できないようだったので、とにかく身ぶり手ぶりで『こうやるんですよ』とまず私が率先して手本を示しました」

実家の台所で天ぷらを揚げるホームヘルパー

「苗子(なえこ、母の名前)さん、卵をほぐしてください」

ホームヘルパーから発せられるこんな短い言葉でも、母には理解が難しくなっていた。「卵?」「ほぐすって?」「何を言ったの?」。恐らく母の頭の中には、大きなクエスチョンマークが幾つも浮かぶ感じだったのではないだろうか。ホームヘルパーが、ボウルに卵を落とし、さいばしで器用にかき混ぜる様子を実際に見せる。それを見ていた母は「あっ、そうか。同じことをやればいいのか」という感じで動作を繰り返す。常にこのようなことの繰り返しで進む。

「作業の一つ一つについて『ごめんなさいね。私、分からなくなって』といつも言っていました。『そんなことは全然ないんですよ』と返事をするんですが、いつもいつも恐縮していた印象があります」

ホームヘルパーは仕事とはいえ、同じように毎週接してくれた。感謝しかない。一方、そのころから母は少しずつ痩せてきた。認知症になる前までは食欲が旺盛だった。好き嫌いもない。三度の食事では物足りないのか、果物、お菓子もよくつまんで食べていた。私の体形も母の影響を受けたと思っている。母は長年、どちらかといえばふくよかな体形だっただけに、見慣れた体がどんどん小さくなっていった。皮膚が全体的にたるみ、顔に深く刻まれたしわも目立ち始めた。見るのがつらかった。

■父から予期せぬ連絡

「母さんが倒れた。すぐ来てくれないか」

2021年6月、午後7時過ぎ。携帯電話に予想もしない連絡が父から来た。幸い帰宅直後だっただけに、私は急いで妻と一緒に実家に自家用車で向かった。信号待ちでブレーキペダルを踏んでいる間もどことなく落ち着かなかった。実家には20分ほどで着いた。

居間に入ると、中央にあるソファで母は横になって目をつぶっていた。明らかに顔が青白く、気分が悪そうに見えた。

父に経緯を聞くと、トイレに入った母がなかなか戻らないので様子を見に行くと、その場にうずくまっていたという。

妻がまず、母の血圧を測った。幸い特段問題のある数値ではなかった。妻が母の目の前に指を何本か示し、「お母さん、何本か分かる?」「気分はどうですか」と聞いた。

母はもうろうとした状態で、「言っていることがわかんない」。「どうしてこうなったのか」とも言った。

排尿後に血圧が下がり、失神してしまうことがある。妻はこれを疑った。

救急外来を受診すべきかどうか迷ったが、父は「少し話もできるし、その必要はないのではないか」と言った。私は妻と顔を見合わせ、一日様子を見ることにし、とりあえず実家を後にした。

私は自宅に帰ると妹に連絡した。翌日は仕事があるため、「病院に付き添ってほしい」と伝えた。

母を病院に連れて行った妹は、医師から「特段問題ない」と言われた。不整脈などいろいろなことが想定されたが、原因は結局、よく分からなかった。

大事には至らず良かったものの、妹が母を車に乗せて病院に連れて行くまでがちょっとしたひと騒動だったようだ。前日倒れたことをすっかり忘れている母は「どこも悪いところはない」「私はどこも行かない」とかなり渋ったらしい。妹は嫌がる母を何とかなだめ、車に乗せた。

■父の入院で再びピンチに

「親が年を取るといろいろなことが起きるものだなあ」。そんな感慨にふける間もなく、今度は父が入院することになった。何事かと思ったが、「大腸のポリープを切除する」とのことだった。難しい手術ではなく、入院も短期間で済むと聞き、まずはひと安心した。

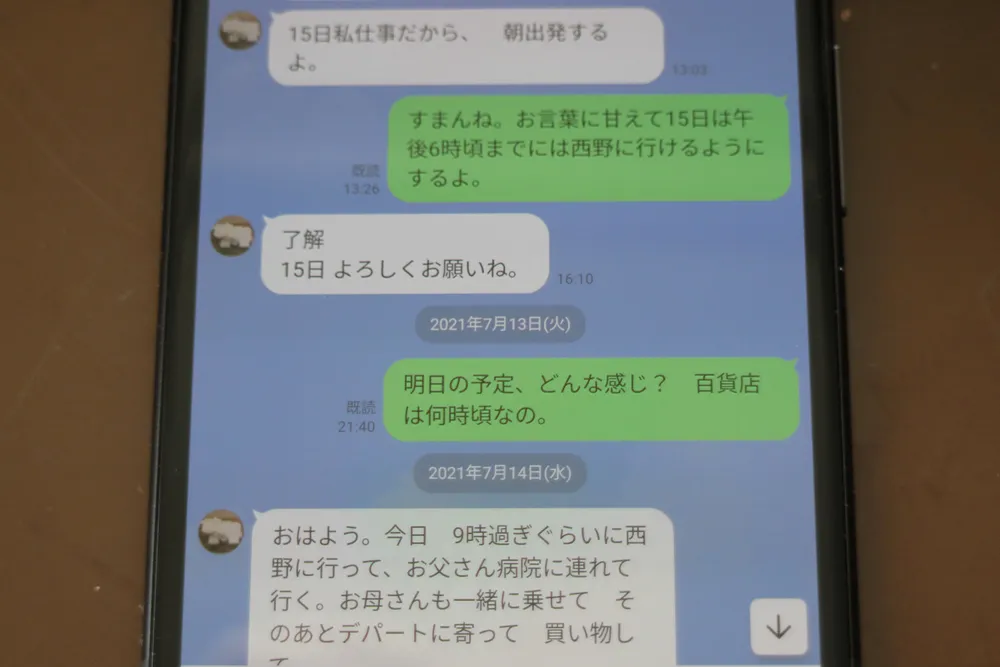

2021年7月14日に入院し、15日に手術、16日に退院という日程が決まった。

問題は水、木、金という平日の3日間、自宅にいる母の様子をだれが見るか。

実に情けないことに、3日も休むと仕事に支障を来すと思った。私が所属する「くらし報道部」の記者は、事件・事故など急なニュースに対応するわけではないが、長尺の原稿を最低でも週1本、書かなければいけない。毎回、首尾良く取材が進むとは限らず、準備に時間も掛かる。仕事に穴があくと思った。

■交代で母を「見守り」

妹と電話やLINEでやりとりし、最終的には14日は妹が、15日は私が実家に泊まることで落ち着いた。「昼間の明るいうちなら、母さんを家に1人にしておいても大丈夫ではないか」。父とも相談の上、3人はかなり楽観的な対応を取った。

幸い、母は1人で外に出るということはそれまでなかった。もし1人で外出する習慣があれば、家に置いておく判断はできなかったと思う。実際、認知症の人にはさまざまな症状があって、ふらっと家を出てしまい、戻れなくなってしまう人は決して少なくない。認知症行方不明者は現在、全国に1万8千人ともいわれる。とても深刻で厄介な問題でもある。

14日は妹が早めに実家に来て、午前中に父を病院に送り届けると、妹はその足で母と2人でデパートで買い物を楽しんだ。特段のトラブルもなかったようだ。「朝ごはんにたらこを用意してくれたよ」と妹からLINEで報告があった。

7月15日。私は仕事を早めに切り上げ、午後6時過ぎ、実家に着いた。居間のソファでおとなしく座っている母を見て一安心した。妻には事前に晩ご飯のおかずを用意してもらい、温めるだけで食べられるようにしてもらった。テーブルにマーボーナス、けんちん汁、事前にスーパーで買ったいなりずし、カットフルーツも並べた。ぱっと見、豪勢な食事となった。ふと、母と二人っきりでの食事は何十年ぶりだろうと思った。

「母さんと2人でご飯を食べるのは久しぶりだね」

ただ、そう話しかけても、「んっ、ほんとっ」と短い言葉が返ってくるだけで、言葉のキャッチボールはない。少し味気ない食事となった。父も朝、昼、晩と会話らしい会話もなく、黙々と食べているのだろうか。そう思うと少し切なくなった。白米も炊いたが、母は食が細くなっているためか手を付けなかった。

食事を終え、母と2人で茶わん洗いをした。体に染みついた作業なのか、スポンジに洗剤を含ませ器用に洗っていた。

居間で2人、休んでいると母は突然、テレビのリモコンを手にスイッチを入れ、ボリュームをどんどん上げていった。とても耐えられない大音量に驚き、「母さん、それはちょっと大きいよ」と言ったが、母はお構いなしだ。私がリモコンを取り上げて音量を下げ 、しばらくすると母が上げるということを繰り返した。

、しばらくすると母が上げるということを繰り返した。

母に悪気はなく、耳の聞こえに問題があったわけでもない。なぜそんなに音量を上げる必要があったのかはいまもよく分からない。

新聞のテレビ欄を見ると、BS放送で八代亜紀さんら往年の歌手が出演する歌番組が放映されていた。歌なら母が興味を持つはずだと思い、チャンネルを合わせた。しかし、母はあまり表情を変えずに見入っていた。「懐かしい」という感じにも見えなかった。

そうこうしていると、今度は母がベランダ窓の取っ手に近付き、閉めようとするではないか。実家にはクーラーがなく、その日は蒸し暑かったため、開け放していた。

「母さん、今日は暑いから、開けておこうよ」

もちろん、母にこの言葉の意味は伝わらない。私はジェスチャーを交え、手でパタパタと仰ぐしぐさをし、「暑い、暑い」と訴えたのだが、なかなか伝わらない。ベランダ窓の前で先ほどのリモコンと同様、私が母の手を押さえようとすると母は閉めようとする。再びいたちごっこのような状態となった。

汗が噴き出ると同時に、「こんなに暑いのになぜ閉めるのだろう」と不思議だった。私は母の手を引き離し、無理やりいすに座らせた。

母は午後9時を過ぎると1人で居間の隣りの和室に行き、ベッドの中に潜り込んだ。数分もたたないうちに寝息が聞こえてきた。当時、「ようやく眠ってくれたか」と思い、ほっとした記憶がある。私は日中にできなかった仕事がようやくできると思い、パソコンの電源スイッチを入れた。母と過ごせる貴重な水入らずの時間だったというのに。自分の思うようにことを進めようとしていた。

◇

毎月1回、月末に配信しています。次回は、母が初めて「短期入所生活介護」(ショートステイ)を利用した時の反応やその後を振り返ります。記事へのご意見、ご感想を募集しています。名前と連絡先を書いてkurashi@hokkaido-np.co.jpへお寄せください。

◇

升田一憲(ますだ・かずのり) 1966年9月、小樽市生まれ。大学卒業後、3年勤めた銀行を辞め、94年に北海道新聞社に入社。帯広、室蘭、東京などでの勤務を経て2020年3月から、本社くらし報道部。シニアのセカンドライフや高齢期の課題、お墓や葬儀などのテーマを中心に取材している。

2024年4月27日 10:00(4月28日 8:03更新)北海道新聞どうしん電子版より転載