障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」として、道内でも入試や学校生活で配慮する動きが少しずつ広がっている。学習障害(LD)の読字・書字障害がある十勝管内の女子生徒(15)は、今春の高校入試でタブレットの持ち込みが認められ、高校進学後も配慮を受けながら学校生活を送る。生徒の母親は「子どもたちの学習機会に格差を生じさせないためにも、障害への理解が広がってほしい」と願う。

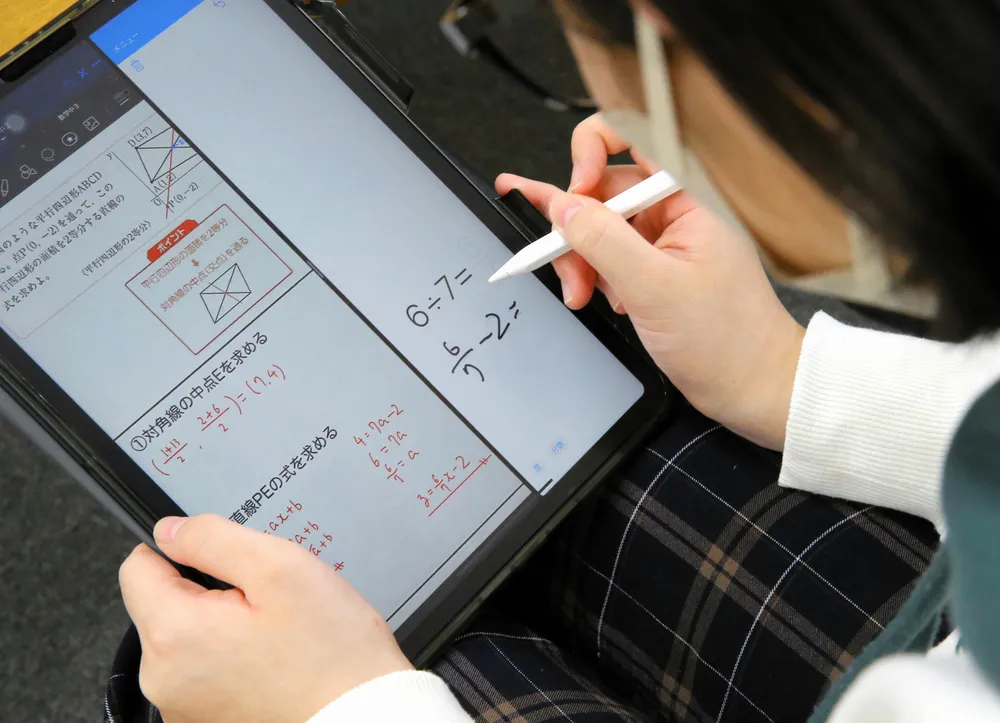

タブレット端末で手書き入力機能のある計算アプリを使用する生徒(加藤哲朗撮影)

■保護者と学校側、協議重ね実現

「高校はとても楽しい」。情報通信技術(ICT)教育に前向きな進学先の高校では、授業でタブレットでノートをとったり、課題提出をすることなどの合理的配慮がスムーズに受けられ、意欲的に学習に臨む。

女子生徒に知的な遅れはないが、アルファベットの小文字の「p」と「q」を書く際に形を思い出すのに時間を要するなど、速度が求められる読み書きが苦手で、それを補うためにタブレットを用いる。ほかには、数に関わる文章問題の意図を理解することも難しい。

小3から授業でタブレットの読み上げ機能を使い、小5からタブレットでノートを取ったり、計算アプリを使ったりしてきた。

中学入学後は、高校入試と入学後の学校生活で配慮を受けられるよう、保護者とともに中1の頃から志望校選びに着手。当初は私立高も検討したが、学校側から「授業でタブレットの使用を認められない」と説明され、断念した。

志望校を公立高に絞り、入試と入学後の学校生活での合理的配慮を中学校を通じて志望校に要望。具体的には、入試では出願書類の署名以外のデジタル入力や入試でのタブレットの持ち込み、入学後はデジタル教科書の使用やタブレットでの定期考査受験などだ。

昨秋の受験要項発表後は、生徒と母親、中学、志望高校、道教委などで協議を重ね、2カ月半後の年明けに要望が認められた。生徒にはタブレットを持ち込んで計算アプリと問題文の読み上げ機能の使用、タブレットでの回答などが認められた。

2016年4月に施行された障害者差別解消法では、障害のある人が日常生活や社会生活に参加できるよう障害特性に合わせた配慮の提供が国や自治体など行政機関に義務づけられた。今年4月からは民間事業者も対象になった。

女子生徒は推薦入試で合格したが、道教委によると、道立高の受験でタブレットの持ち込みが許可されたのは今回を含め7例ある。

道教委は合理的配慮を受ける場合の相談窓口を開設しているほか、リーフレットを配布している。22年度の入試からは、合理的配慮を希望する生徒の困りごとや必要な支援を以前よりわかりやすく記した協議シートを保護者にも提供できるようになった。これまでは、保護者および本人、中学校、高校の三者の協議内容を道教委に共有するための公文書として扱われていたため、本人のものであっても文書の内容を知ることができなかった。生徒の母親は「子どもがどのような支援を受けてきたか記録を残せるのは大きい」と話す。

学習障害の子を持つ保護者に対しては「窓口はあるので、あきらめないでほしい」と呼びかける。

■地域の後方支援も重要

東大先端科学技術研究センター・近藤武夫教授(インクルーシブ教育)の話

高校入試など教育現場の合理的配慮の調整は、各小中学校に配置される特別支援教育コーディネーターが担うべきだが、学習障害の専門的知識を持つ人材は少ないのが実態で、生徒の保護者ら当事者が対応しなければならない状況だ。

日本では長らく支援が必要な子どもとそうでない子どもを分けて教育を行ってきた。障害の有無にかかわらず、ともに学ぶインクルーシブ教育の歴史は浅く、体制が整っていない。学校と連携して教育相談を請け負う特別支援教育センターを充実させるなど、地域の後方支援も重要だ。

2024年4月18日 22:10(4月18日 22:54更新)北海道新聞どうしん電子版より転載