皆さん、こんなことばを知っていますか。

「能登はやさしや 土までも」

このことばのとおり、全く知らない土地で、新人として仕事を始めた私を、能登の人たちは優しく受け入れてくれました。

そんな人たちを襲った能登半島地震。

長引く避難生活や、見通せない復旧・復興への道に、私は、思わず、立ちすくんでしまいそうになります。

でも私は、アナウンサーとして、発信を続けようと思います。

被災地の苦しみを、悩みを、そして希望を、できるだけ多くの人に伝えるために。

石川県で4年を過ごして

もともとディレクター志望で選考を受けていたNHK。

私の就職活動は、留年してキューバを一人旅したエピソードを話すことに始まり、面接官の前で得意の歌を大きな声で披露したことで終わりました。

採用の結果は、アナウンサー。

何がよかったのだろう。

振り返ってみても全く分かりませんが、初任地は金沢放送局に決まりました。

神奈川県出身の自分にとって、石川県は全くなじみのない場所でした。

決して自信があったわけではありません。

でも、人と会うのは楽しかった。

祭りなどの伝統文化や豊かな自然の取材を重ねるうちに、ここに住む人たちの魅力を、広く伝えたいと思うようになりました。

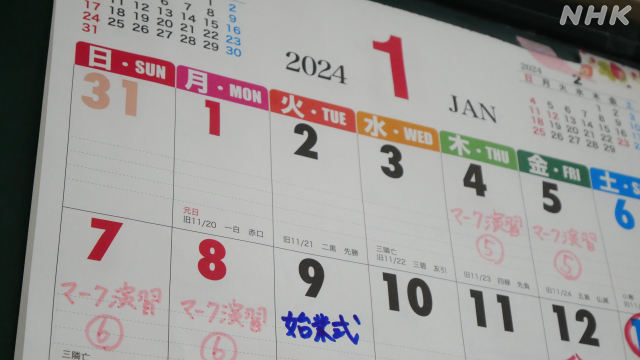

「2024年1月1日」

1月1日午後4時10分ごろ、石川県の能登半島で最大震度7の揺れを観測する地震が起きました。

私は、神奈川県の実家にいました。

すぐに金沢放送局に戻ろうと考えましたが、新幹線は運休、道路状況も読めませんでした。

テレビから流れてくるのは、輪島の大規模火災や倒壊する建物の様子。

私は食い入るように映像を見つめるしかありませんでした。

なんとか翌日、小松空港行きの航空機に乗ることができました。

ただ、空港から金沢駅へ向かうバスは、ふだんの3倍以上の時間がかかりました。

金沢放送局で、これからの予定を確認し、1人暮らしの部屋に戻ると、皿は割れ、物が散乱していました。

とにかく早く寝て、備えなければならないと思いましたが、目を閉じると浮かんでくるのは、かつて取材したり、お世話になったりした人たちの顔。

「自分はいったい何をできるのだろうか」という、焦りにも似た気持ちばかりが募りました。

私は、取材やプライベートで、何度も能登に足を運んでいました。

だからこそ、「現場に行きたい」という気持ちは強く持っていました。

それからは、主に各地での中継を担当することになりました。

孤立集落や避難所などでの状況を伝えましたが、被害の大きかった能登半島北部、いわゆる奥能登にはなかなか入ることができませんでした。

各地で道路が寸断され、いったん奥能登に入れば、その日のうちに、金沢まで戻ってこられるか、分かりませんでした。

私たちが動けなくなり、救助されるような事態になれば、被災者や、救助活動を行っている人たちに迷惑をかけてしまう。

冷静でいることの大切さも、理解しなければなりませんでした。

NHKジャーナルの取材で奥能登へ

発災から1か月になろうとするとき、ラジオの番組「NHKジャーナル」の担当者から連絡がありました。

「奥能登を取材して、その内容を番組で報告してくれないか」と依頼を受けたのです。

「やりたい」と思いました。

かつて取材した場所の現状を把握することで、何が必要とされ、何を伝えるべきなのか。

手がかりを得られるのではないかと思ったのです。

輪島高校にて

最初に訪れたのは、輪島高校でした。

日本海に面する石川県輪島市の中心部にあります。

金沢市からは車で約4時間。

多くの世帯で断水が続き、高校の校舎で避難生活を続けている人の姿もありました。

そうしたなかで、輪島高校は、1月18日に学校の再開に踏み切っていました。

ほかの学校と比べても、早い段階での決断です。

なぜ、急ぐ必要があったのだろう。

不思議に思った私に、平野敏校長は、穏やかな口調で説明してくれました。

(平野敏 校長)

戦後の焼け野原で子どもたちを集めて、そこで希望を与え続けた、そんな授業をした教諭がいました。

自分はそうありたいと、ずっと思い続けて40年間、教員生活を過ごしてきました。

奇しくも私が退職を迎える最後の1年に能登半島地震が起きて、大きな被害が出てしまった。

始業式の日付になっても、生徒は避難所で過ごし、会うこともできません。

“お前の思い描いていた教育をやってみろ”と、そう言われているような気がしました。

とにかく一日も早く生徒たちを会わせてあげたい。

少なくとも、顔を合わせる場所を作ってあげたい思いました。

戸惑いはあったけれど

全校生徒およそ300人は、無事を確認できました。

しかし、被災した子どもは多く、それは教諭も同じことです。

当初は、学校を再開するという平野校長の方針に戸惑う教諭もいたといいます。

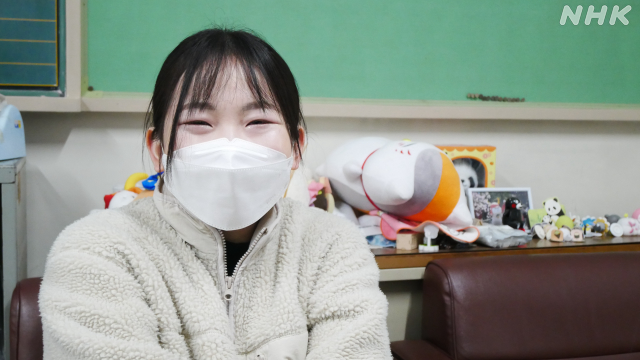

七尾市の実家に帰省していたところ、被災した松本千雅(24)さんも、その1人でした。

(松本千雅 教諭)

戸惑いはありました。

職員室のドアが傾いていたりとか、教材が散らばっていたりとか。

この状況で授業、と言われても、いったい私は何をしたらいいんだろうっていう思いがありました。

それでも一歩、前へ

しかし、平野校長の熱意は、教諭たちを動かしました。

参加が可能な人たちで校舎を片づけ、徐々に生徒を迎える環境を整えていったのです。

私が取材をした日には、教職員10人余りが顔をそろえました。

松本さんも受け持ちの英語を教えるため、地震後初めて教壇に立ちました。

オンラインを含め、この日の出席は、2年生と1年生の約70人。

声を通じて、そして一部の生徒は実際に出席して。

生徒たちは明るい表情を見せました。

(女子生徒)

楽しい。しゃべれることが。ふふふ。

(男子生徒)

地震のせいで友達とも会えなくなった。

学校が再開するって聴いて、友達とも会えるって。

喜びしかなかった。

(男子生徒)

いつもどおりの日常が戻ったって感じがしてうれしい。

まだ希望があるなって感じました。

明るさを失わない子どもたちの様子に、松本教諭は、生き抜くためのエネルギーを受け取ったように感じたといいます。

(松本千雅 教諭)

生徒たちは、とてもいい表情でした。

本当に、きらきらしていました。

こんなこと(地震)があって止まっていたら、やっぱりよくないと思うんです。

乗り越えて、どんどんどんどん進んでいってほしいなって。

夢や目標があるなら、それを大事に持ったまま、諦めることなく進んでいってほしいなって、そんなふうに思います。

被害の大きさに呆然と…

被災したまちで、子どもたちと共に、一歩、前に進む。

そうした動きがある一方で、あまりに大きな被害がもたらされた地域もあります。

私が次に向かったのは、能登半島の先端にある珠洲市です。

宝立町では、海岸沿いにある多くの家屋が、地震の揺れや津波によって倒壊していました。

まともに建っている家を見つけることのほうが難しい、そんな状況でした。

信じたくない、受け入れがたい光景が、目の前に広がっていました。

「街のシンボル」にも被害が

さらに地震は、街のシンボルにも被害をもたらしました。

珠洲市の中心部、飯田町にある春日神社では、御影石で出来た高さおよそ6メートル、幅4メートルの鳥居が倒壊しました。

私が訪ねたとき、神社はふだんの祭事を取りやめ、ひっそりとしていました。

地元の人たちにとって、春日神社は、ことあるごとに手を合わせ、幸福を祈る存在でした。

毎年7月に行われてきた神社の祭礼、「飯田燈籠山祭り」の存在も欠かせません。

祭りでは8基の山車が華やかに練り歩きます。

神社と祭りは、住民たちが、お互いの絆を確かめ合うための存在だったのです。

春日神社の氏子で、市の観光交流課長を務める田中薫さんは、次のように話しました。

(珠洲市観光交流課 田中薫課長)

心のよりどころですよね、お宮さんなので。

何をお願いするってわけでもなく…いや、すべてをお願いしていた。

“そこにあること”によって安心するものというか…

相次ぐ地震

珠洲市では、おととしの6月、そして去年5月と、相次いで震度6クラスの地震に襲われました。

春日神社の鳥居は、おととしの地震の際に、一度、倒れています。

それでも住民は、寄付やクラウドファンディングに取り組み、去年7月の祭りの前に、鳥居を再建したばかりでした。

そこに起きたのが、今回の地震だったのです。

(珠洲市観光交流課 田中薫 課長)

去年5月の地震のあと、7月に鳥居を再建できた。

そして、お祭りを行えたことによって、珠洲の市民が「さぁ、前向いていこう」という空気に包まれました。

春日神社は、その象徴ですよね。

それが、またこんな形になった。

考えれば、なかなかしんどいんですけどね。

祭りの役員も肩を落とす

私が以前、取材した飯田燈籠山祭り。

そのときには家族と共に、生き生きとした姿を見せてくれた祭りの役員、川元純さんも、肩を落としていました。

石材店として、鳥居の再建に携わっただけに、その悔しさが伝わってきました。

(川元純さん)

仕事柄、もう二度と倒れないようにと、思いを込めて修復した鳥居が倒れてしまった。

ゼロに戻ってしまうよりも、さらにマイナスになるような地震が、今回、起きたんです。

どうすればいいか、分からないっていう、今はまだ、そういう状況じゃないかなって思います。

「ふるさとは、なくならない」

以前の被害から立ち上がろうとしていた珠洲の人たちを、追い込むかのような今回の地震。

高齢化も進むなかで、ふるさとを維持できるのか。

私は、そんな疑問を、川元さんにぶつけてみました。

(川元純さん)

今、2次避難が進んでいます。

僕は絶対、現状では、避難したほうがいいと思います。

そうしたなかで、諦めて出ていく友達もいます。

それは決して、責められない。

ただ、ふるさとは、その人にとっては1か所だけで、なくなることはありません。

どういう形になろうと、僕はここで生きていこうと思っています。

「諦めない」

市の職員として、今は住民の支援に全力を傾けている田中さんも、いつか、神社と祭りを復活させたいと考えています。

(珠洲市観光交流課 田中薫 課長)

諦めないです、諦めないです…っていうか、それが普通なので.諦めるもなにもない。

ことさらどうこうということではなくて、やるんですっていう、そういうことなんですっていう。

それがお祭りです。

少なくとも、僕はふるさとに残りますし、たぶん僕らの仲間も何人もここに残るでしょう。

いったん、避難のために珠洲を離れた人も、いつか帰ってこられるように。

そのためにも、祭りをやり続けるということだと思うんです。

石川県への思い

今、私は、現地の放送局のアナウンサーとして、被災した人の声や、一日一日を懸命に生き抜く人の姿を、しっかりと伝えたいと思います。

現状では、「顔を上げよう」、「頑張ろう」なんて、とても言うことはできません。

現実は、そんなにたやすいものではない、とも感じます。

ただ、少しでもいいので、私が伝える内容に、人々が明るくなれるような要素を入れられるようにしたいと思います。

「明るいニュースをもっと聞きたい」、そんなふうに言ってくれる被災者もいたからです。

そのとき、忘れないようにしようと思っているのが、能登に古くから伝わる次のことばです。

「能登はやさしや、土までも」

能登の人たちは、やさしい。

土までもやさしいと感じさせてくれるほどに。

取材先の人たちが私にくれた「やさしさ」。

恩返しというと、おこがましいかもしれません。

でも、その心を、私は伝えたいと思っています。

地震が起きる前よりも、もっと。

そして、ずっと。

《追記》

記事の中では触れませんでしたが、私は今回、いくつかの被災地を回りました。

1月の末時点で、目にした状況をお伝えします。

〈見附島〉

見附島は、石川県を代表する景勝地です。

その形から「軍艦島」とも呼ばれていますが、今回の地震で一部が崩壊しました。

船舶を思わせる鋭い角度の岩が崩れて丸みを帯び、島に続いていた「踏み石」は、すっかり水没していました。

津波が押し寄せたのか、縁結びの鐘や、近くの売店なども被害を受けていました。

〈能登の塩田〉

連続テレビ小説「まれ」でも紹介された能登の塩づくり。

手作業で海水をくみ上げて、砂を敷き詰めた塩田にまき、乾燥させる「揚げ浜式」という伝統的な手法が用いられてきました。

能登の揚げ浜式の塩は、ジェラートからフレンチまで、能登を醸し出す「食の源」です。

私は、その塩をなめたとき、なんとも言えない甘みに感動しました。

しかし、近くでは土砂崩れが発生しました。

地盤が隆起したためか、塩田のそばにあった海も遠くなってしまったように見えました。

〈白米千枚田〉

日本海を望む斜面に約1000枚の棚田が並ぶ国の名勝「白米千枚田」。

棚田には多くの亀裂が入り、地下水が浮いていました。

道路の寸断で一時は孤立状態に陥り、約60人が近くの道の駅で過ごさざるをえませんでした。

どのように棚田を復旧させるのか、先は見通せていません。

しかし、私の友人、堂下真紀子さんは、クラウドファンディングを立ち上げました。

「自分たちにどこまでやれるか分かりませんが、先人たちが400年間守りつないできた能登の財産を、ここで絶やすわけにはいきません」。

堂下さんも、前を向いているのです。

金沢放送局

守屋瞭

金沢放送局・アナウンサー

NHKジャーナル 解説デスク

緒方英俊

2024.02.07 サイカル NHKジャーナルより転載