誰にでも平等に訪れる老いと死。死期が迫る人生の最終段階で、自らの意思をどのように表し、伝えたら良いのだろうか。高齢者の終末期医療に詳しい医師や弁護士は、自分が望む医療や介護について事前に文書にまとめ、家族や親しい友人らと共有するよう呼びかけている。

■気持ち変化も 繰り返し確認必要

高齢者の終末期医療の現状について、北大名誉教授で豊水総合メディカルクリニック(札幌)医師の西村正治さん(71)は「現状は患者の意思が確認できない、分からない場合が多い」という。その背景に、日本人は死や最期の迎え方についての話を避ける傾向があると挙げる。

■延命大切だが…

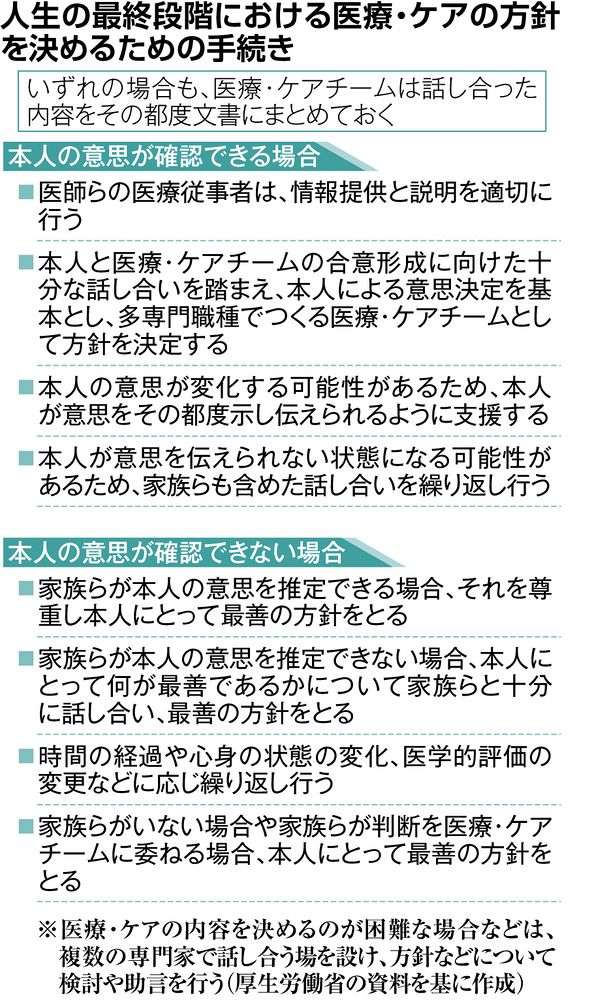

このため、厚生労働省は人生の最終段階の医療や介護の在り方についてガイドライン=グラフィック=を作成。患者や家族、医療・介護職らが、望む医療や介護について事前に繰り返し話し合って共有し、文書にまとめる「アドバンス・ケア・プランニング」(人生会議)の普及にも取り組んでいる。

ガイドラインなどでは、患者が意思表示できない時、家族に意向を聞いて医療・ケアチームが方針を決めるよう助言している。ただ、西村さんによると、患者や家族は医療に関する知識が少なく、医療者側の説明の仕方で影響を受けやすい面もあるという。

西村さんは、血管に栄養を送る「中心静脈栄養」や鼻に管を入れて栄養を送る「経鼻栄養」、胃に直接栄養を送る「胃ろう」、人工呼吸器といった延命治療の希望について「患者一人一人の意思の尊重が大事」と指摘。その上で「人の命は何よりも大切だが、時に命の長さではなく質を考えることも必要」と強調した。

■尊厳死にも要件

高齢者の終末期医療を巡っては、尊厳死と安楽死の問題が取り上げられるケースが多い。北大名誉教授で弁護士の吉田克己さん(75)=札幌=は「尊厳死は過剰な延命行為をしないで自然なプロセスに委ね、安楽死は積極的に患者の死期を早める行為で両者は異なる」と説明する。

尊厳死は「生き方の選択とも言え、死に際しての治療方法に関する選択。自己決定権を根拠に尊厳死の可能性は認められている」と話す。一方、安楽死は死の選択で「日本の法制度では自己決定権の対象にならないと考えられており、刑法上は自殺関与や同意殺人の罪に問われる」とする。

吉田さんは尊厳死に関する裁判例を踏まえ、治療行為の中止が適法とされる根拠に、患者の自己決定権と医師の治療義務の限界を挙げる。具体的には、死が避けられない末期の状態や、治療行為の中止を求める患者の意思表示などが一定の要件とされている。

吉田さんによると、単なる延命治療の中止は不起訴と扱われるのが一般化しており、ガイドラインなどでも一定の要件を満たした中止は認められているという。ただし、法的な裏付けがないため「法制化が必要」と指摘する。

また、ガイドラインなどでは患者の意思尊重が重要とされているが、「意思は変わる可能性がある。医療・ケアチームは患者が自己決定できる状態のうちから、患者の意思を尊重し繰り返し確認することが必要」と話している。(熊谷知喜)

北大名誉教授で豊水総合メディカルクリニック(札幌)医師の西村正治さん(71)

北大名誉教授で弁護士の吉田克己さん

2024年2月8日 5:00北海道新聞どうしん電子版より転載

<関連記事>

自分の最期はどうしたい 地域で支える「人生会議」日本経済新聞NIKKEI STYLE(健康・医療)より転載