札幌市が70歳以上の市民に交付しているバスや地下鉄などの敬老優待乗車証(敬老パス)を廃止し、歩いた数などに応じてポイントを与える新制度「敬老健康パス」に2025年度にも転換する方針を示し、市民から不満が噴出している。市は健康づくりが目的と説明するが、年間の利用(チャージ)上限額が7万円から2万円に下がるほか、活動しないとポイントをもらえず、外出できない事情を抱える人もいるため「高齢者切り捨て」と批判は強い。専門家も慎重な議論を求めている。

「敬老パスと健康増進は別の話だ」「運転免許を返納しようと思っているので公共交通費の負担が増えると経済的に厳しい」

市が1月25日に西区で開いた新制度の意見交換会では市民から疑問の声が相次いだ。足が不自由な人はポイント獲得が難しく「活動できない高齢者は切り捨てられるのか」「使い勝手が悪く、外出抑制になる」と訴える人もいる。

新制度は歩いたり、認知症予防講座に参加したりする健康増進活動に応じ、カードやスマートフォンのアプリにポイントを与える仕組み。ポイントは市内の交通機関で使えるパスに年間最大2万円分まで交換できる。市は対象をタクシーやJRにも拡大することを検討するという。

現行制度は最大で年間1万7千円を負担すると7万円までバスや地下鉄、路面電車(市電)に乗れる。差し引き5万3千円まで支援を受けられる計算だ。新制度が25年度に導入された場合、市からの支援は最大2万円になる。市によると、健康活動をポイント化して公共交通機関の優待乗車証に振り替える事例は全国でも珍しいという。

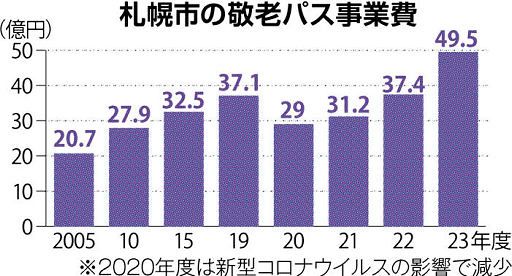

背景にあるのは高齢化による市の財政負担拡大への危機感だ。高齢者の社会参加を促す目的で1974年度に無料で始まった敬老パスは05年度に有料化。利用者は増え、05年度に21億円だった事業費は23年度は約50億円と2・4倍に膨らんだ。市幹部は「今後も事業費が増える懸念がある」と負担拡大を恐れる。

市の課題は介護や医療など高齢化による支出増を食い止めること。そこで重視するのが介護などを受けず生活を送れる「健康寿命」の延長だ。健康活動をポイント化する敬老健康パスについて市が「高齢者の健康づくりと社会参加を後押しする」(高齢福祉課)と説明するのもそのためだ。

市の予測によると、市内の65歳以上の高齢者人口は45年に23年比23%増の68万3千人に増える一方、15~64歳の生産年齢人口は同20%減の95万1千人に減る。高齢者を支える若者の負担は重く、市幹部も「健康寿命が延びれば介護や医療費の抑制につながる。若者の社会保障費の負担を減らしたい」という。

敬老パスの見直しは全国で相次ぐ。政令指定都市のうち横浜市や京都市などが財政負担の重さから見直しや縮小を進め、浜松市は17年度、広島市は20年度に廃止した。札幌市が2月末まで実施している新制度の意見募集には1日までに約1200件の声が寄せられ、反対、賛成の双方の声があるという。

北海学園大の西村宣彦教授(地方財政論)は財政悪化の防止効果などに理解を示しつつ「高齢者には多様な生活事情があり、健康増進活動を公平にポイント化できるのか。自己負担額が増えて外出に支障が出る人がいることも考えると、新しい制度が健康寿命を延ばす効果があるのかは疑問が残る。丁寧な制度設計が必要だ」と話す。(蒲生美緒)

敬老健康パス新制度について市が開いた意見交換会。1月までに全10区で実施した=1月25日、札幌市西区

2024年2月5日 20:35北海道新聞どうしん電子版より転載