10年近く不妊治療を続けてきた女性。2年前、第三者からの「卵子提供」で出産しました。不妊治療の“最後のとりで”とも言われるその実態とは。そして、決断に至るまでの女性の葛藤からは、日本の不妊治療が抱える課題も見えてきました。

不妊治療はすぐ終わると思っていた

私が結婚したのは30代。夫は同じIT企業で働いていて、職場結婚でした。

当初から子どもを望んでいましたが、とにかく仕事が忙しかった。私が特別仕事に燃えていたとかではなくて、IT企業は当時まだ黎明期っていうんですかね、成長産業だったので、「残業して当たり前」「休日出勤も必要ならやるべきだ」という空気がまん延していました。この状況で(妊娠・出産は)無理だろうと思っていたんです。

30代後半になって不妊治療を始めました。もちろん1回で妊娠できるとは思いませんでしたが、治療すれば30代のうちになんとか子どもは授かれるんじゃないか、と思っていましたね。

タイミング法、人工授精、体外受精と進んだんですけど、「あれ、全てのステップやったけど全然うまくいかないじゃん」って。行き詰まりです。

体外受精のための採卵は最終的に50回近く繰り返しています。今回改めてカウントして、自分でも非常にびっくりしました。やっている当時は目の前のことをこなすのに精一杯だったんですよね。

「確率はほぼゼロ」と感じても続けざるを得ない

大変だったのは、やっぱりお金の面。当時は保険適用はなくて全額自費でしたので、合計1000万円近くかかっています。もう金銭感覚がおかしくなっていましたね、当時は。

結婚以来、趣味らしい趣味もなく、ほとんどの時間とお金を不妊治療に費やしていました。変な話、生きがいのようになっていたと思います。

それでも失敗し続けるんです。何回やってもうまくいかないというのが一番キツかったです。クリニックでは「年齢によって(卵子の)質が悪くなってる」と繰り返し言われるだけで、他に原因を探ってみようとか、他の治療っていうのはなかったです。

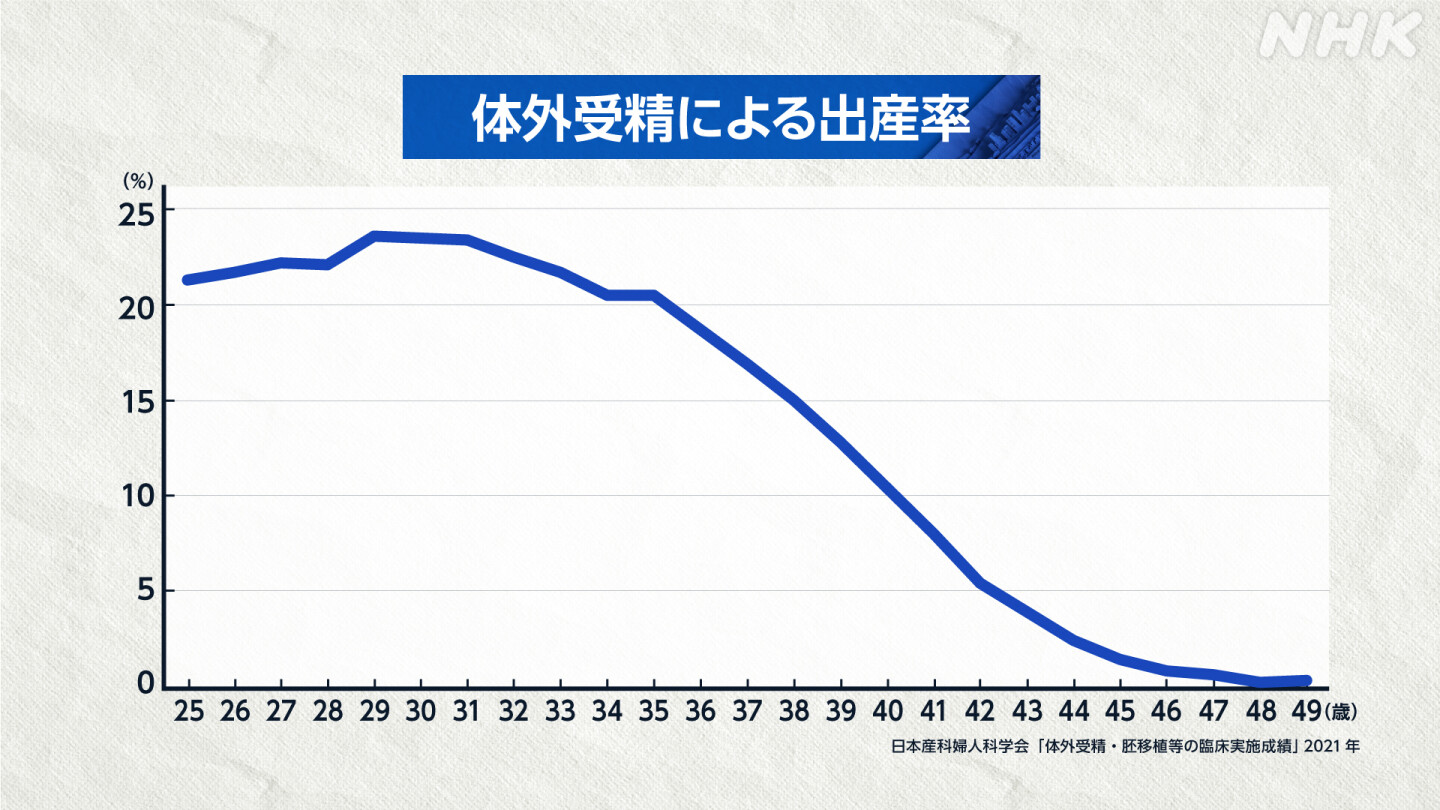

不妊治療は頑張れば頑張るだけ成果が出る、というものではありません。時間とお金をかければ少しでも前に進む、というならまだ光が見えるんですけど、逆に年齢を重ねるごとに妊娠率はどんどん下がっていくんですよね。

正直言うと確率がゼロに近いことを繰り返しやっているような感じがすごくしていて。でも、やめられないし。見込みもないのに続けざるを得ない気持ちって、本当につらかった。

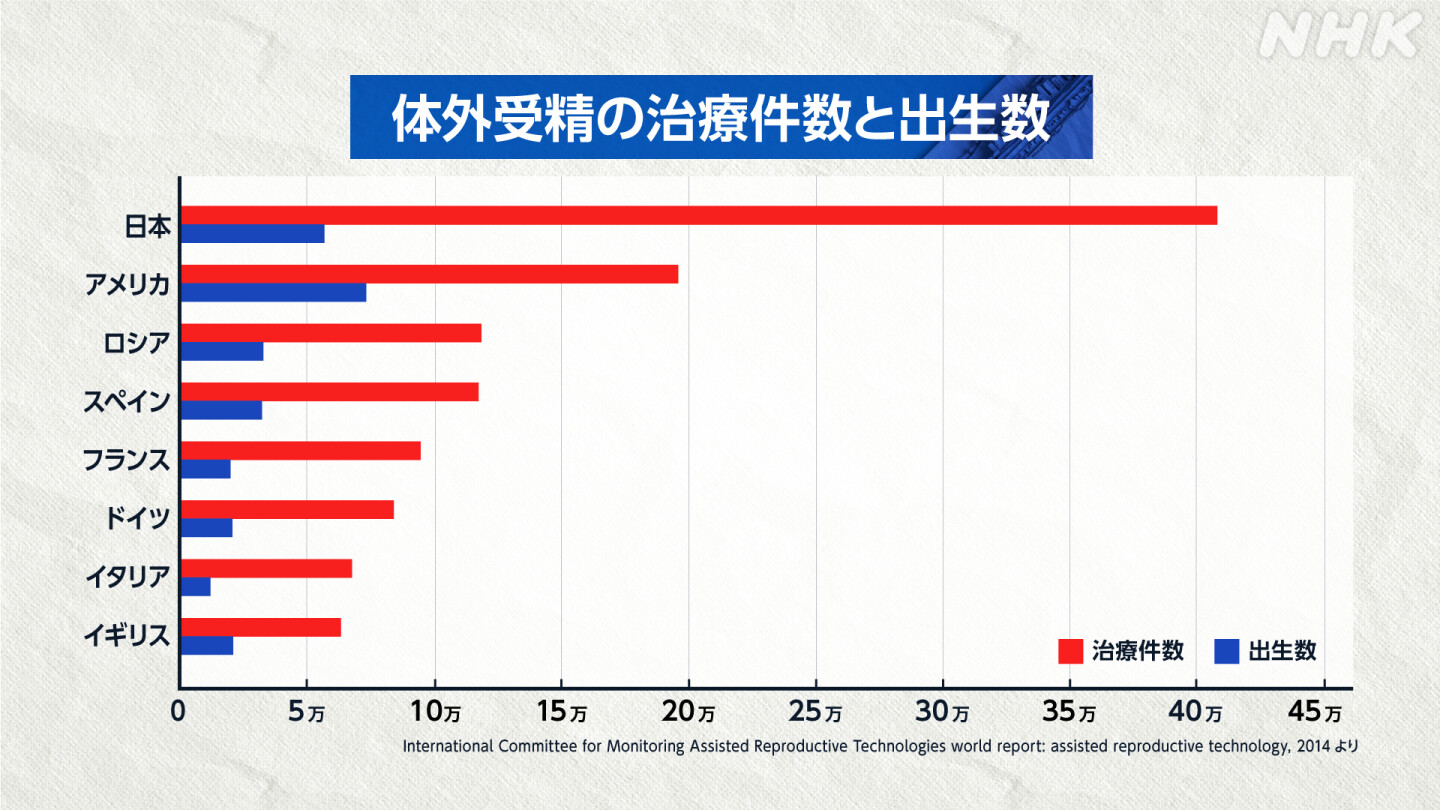

日本ではおよそ4.4組に1組の夫婦が不妊治療を経験しています(国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」2021年)。体外受精は年間50万件近く実施されている(日本産科婦人科学会・2021年)、いわば「不妊治療大国」です。しかし体外受精の成功率は諸外国に比べて低水準に留まっています。

その理由として、不妊治療の高年齢化が指摘されています。下の図のように、年齢が高くなればなるほど出産に至る確率が低くなるためです。

「採卵が目的になったらやめ時」 でも次がない

「この日で不妊治療に区切りをつけた」ってパキッと分けられるものはありません。

ただ、SNSで見た言葉が頭に残っていました。「採卵が目的になったらもう不妊治療のやめ時だ」って。

不妊治療って元々出産を目指してやっているのに、年齢を重ねると採卵の段階でうまくいかないので、それ自体が目的になってしまう。私もう、採卵がうまくいくかどうかしか考えていないな、これが限界なんだなって、徐々に思いました。

クリニックから「ここまで」と言われることはありませんでした。年齢制限を設けている所もありますが、私が通っていた所は本人がやる気になれば50歳でも60歳でもできます。

お医者さんが断れないのは、自己卵(自分の卵子)がダメだった時の道が用意できないからじゃないかと思います。

例えばアメリカだと、もう割り切って養子縁組や卵子提供にいっちゃうんですね。若い方の卵子を使えば、高齢の自己卵で治療するより早道で、移植や治療の回数が少なくてすむので。

卵子提供が公に認められていない日本ではそういう選択肢を示しにくいので、お医者さんも何も言わずに治療していたんだろうなと思います。

「子どもがほしい人が多すぎる」養子縁組には希望殺到

「自己卵ではダメ」となって最初に検討したのは、(特別)養子縁組でした。卵子提供は、知識としては持っていたんですけれども、「海外に行って治療する?そんなお金ないですよ。ファンタジーでしょう」と思っていました。

それで、養子縁組の自治体説明会や民間の斡旋業者に話を聞きにいったりしたのですが「ああ、これはダメだ」と思ったんですね。

何しろ子どもがほしいと思っている人の数が多すぎて。自治体では、「前年度の養子縁組成立は1人」と言われました。年に何度かやっている説明会は、毎回200~300人(夫婦が)いらっしゃっているようで、登録してからどれだけ待つことになるのかと思いました。

養子縁組にも年齢制限があります。親のための制度じゃなくて子どものための制度なので。一般的には養親と養子は40歳差まで、と言われました。0歳児を養子に迎えたかったら40歳までということです。だから年齢的にも、待機していたら私はもう難しいよねって思いました。

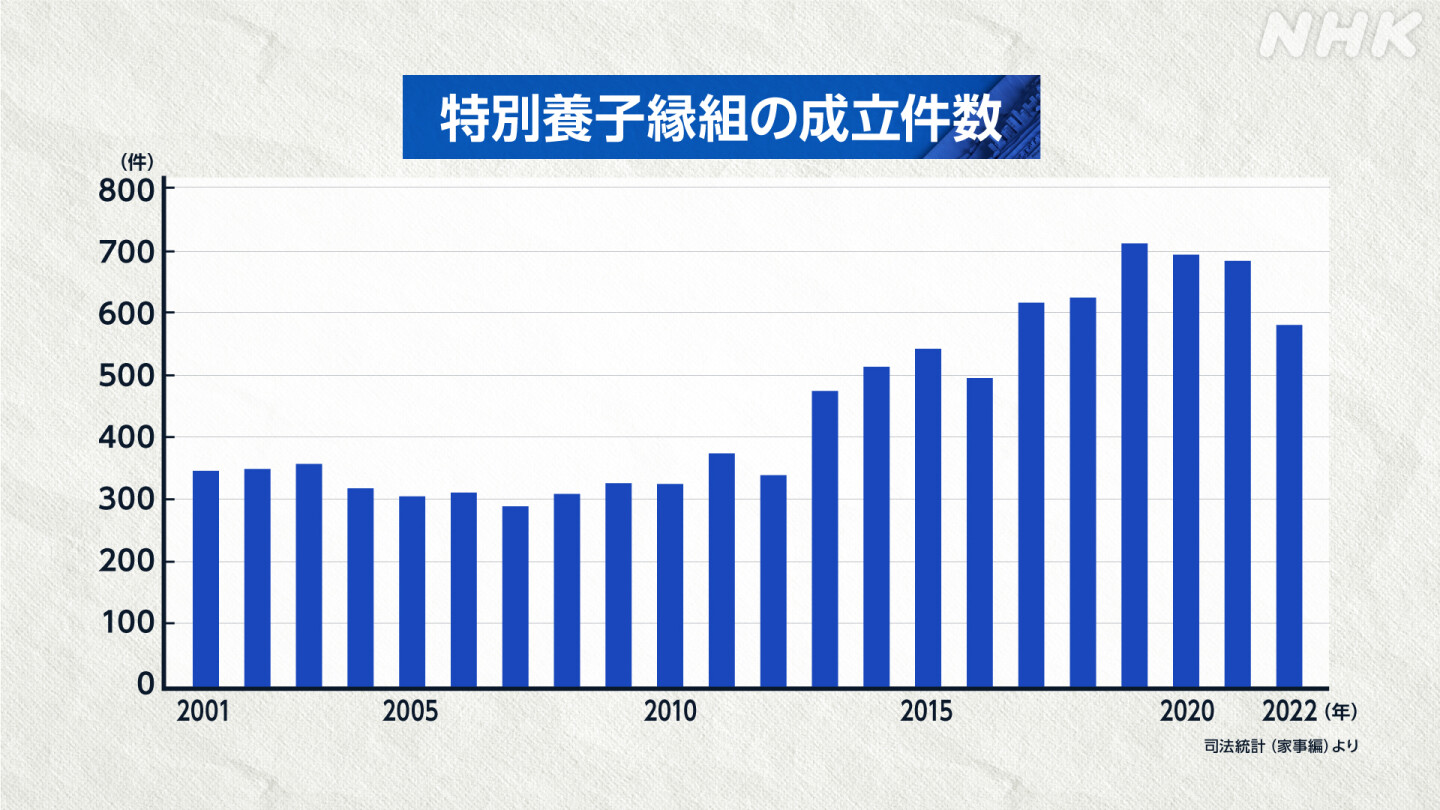

特別養子縁組の成立件数は近年上昇傾向にはありますが、諸外国に比べると低い水準だと指摘されています。

現在、法的には養親の年齢に上限はありません。2016年度末までは国のガイドラインで「(養親は)子どもが成人したときに概ね 65歳以下となるような年齢が望ましい」とする文面がありましたが、現在は削除されています。

国内では認められていなくても・・・「卵子提供」

そこで初めて、現実的ではないと思っていた卵子提供に手を伸ばすしかないのか、と考え始めました。

ためらう気持ちはもちろんありました。やっぱり卵子提供っていうのが、日本では高齢を理由とした人には認められてない。そんな治療をやるのか、自分はって。それで生まれてきた子どもはどうするのかっていう葛藤が一番大きかったです。

説明だけでも聞こうとエージェント(仲介業者)さんを訪ねると、海外では卵子提供が不妊治療の一つとして認められていて、そこで実際の治療を行うと聞かされました。この、「認められている国でやる」というのは大きかったです。

なぜそんな大それた事を決断できたのか、今でも分からないのですが、もう飛び込むしかないかなと。年齢的にも自己卵は無理、このまま続けても仕方ない、もうこっち(卵子提供)に行くしかないんだと。清水の舞台から飛び降りる、そんな感じだったと思います。

「卵子提供」では、子どもを望む夫婦が第三者の女性ドナーから卵子を提供してもらいます。

夫の精子と体外受精をさせて、できた受精卵を妻の子宮に移植する、というものです。両者を仲介業者が繋ぐ場合がほとんどで、従来、ドナーの採卵や受精卵の移植などの治療は海外で行われていました。

しかし近年、国内のクリニックで卵子提供が行われるケースが広がっている実態が取材で見えてきました。

新型コロナで「国内での卵子提供」へ

ドナーさんが決まって、契約もすませて、渡航の準備を進めていたさなかに新型コロナが始まりました。正体不明の感染症で、外出自粛で病院にもなるべく行くな、そのうち海外渡航が全面禁止になって、いつ禁止が解除されるのかも分からない。

ようやくここまでたどりついたのにどうしよう、正直もう詰んだと思いました。

そんな異常な状況で、卵子提供をやりますって言ってくれた国内のクリニックが、名前は明かせないんですけれども出てきてくれたんです。

ちょっと正直、びっくりしました。ありがたいっていう気持ちもありましたが、「正式に認められてる国で治療するからいいんじゃないか」と自分の中で折り合いをつけていたので、国内でとなるとそれが1から崩れる。一番そこが迷いました。

でも理屈で考えると、もうこの話はお受けしたほうがいい。感情はあとからついていった感じです。せっかくのご厚意だから受けよう。法律違反じゃないしって言い聞かせてましたね。

元々お願いしていたドナーさんに国内での採卵にも快くOKして頂いたので、本当に感謝しています。

クリニックからは、とにかく(クリニック名を)口外してくれるなと。治療だけやるから、とにかくそれだけはお願いしたいというのをすごく言われました。先生は、本当に困っているから助けたいという思いで多分やっていて、ただ明かせないという日本の現実の中で、折り合いをつけているのだと思います。

医学的に何か支障があっては困るので、分娩した病院には卵子提供であることは伝えました。どこのクリニックかというのは言いませんでしたが。

病院側は、拍子抜けするくらいなんとも思っていなかったです。出産の現場では「卵子提供の人が来た」って驚く次元ではもうないんだと思います。私はそれに最初びっくりしました。

「卵子提供」生まれた子どもにどう伝えるか

この妊婦マークだけは、無事出産した後もずっと大切に持っています。ずっと憧れのワッペンでした。街でこういうのを見かけると「私もこれをつけて歩きたいな」と思っていました。妊娠中はずっとコロナの影響で外出するなと言われてほとんど使えなかったのが心残りです。

子どもの姿を見ると頑張ってきて良かったかなと。いろんな葛藤があったけど良かったなと思います。遺伝的な繋がりがあってもなくても、子どもが愛情をもってすくすく成長してくれればいい。不妊治療は結局出発点でしかなくて子育てはこれからが本番なので、一日でも長く子どもと一緒にいたいかな。

卵子提供で産まれたことを子どもに伝えるかどうか、まだ決めていません。ちゃんと自分の口で伝えたいという思いはありますが、ドナーの方の情報もないうえに、どこで移植したかも言えない状況で伝えても、子どももうれしくないよねと思っていて。子どもの状況を見ながら伝えるべき時に伝えたい、というのが今の気持ちです。

取材を終えて 不妊治療の「出口支援」を

国内で行う卵子提供が広がっているらしい――取材を始めた当初、ディレクターの私自身にも「卵子提供」を特別なものだと思う気持ちがありました。しかし、卵子提供を選んだ夫婦のお話を伺って印象に残ったのは、むしろ不妊治療の「やめ時」「やめ方」をめぐる深い葛藤でした。

産むか、産まないか。いつ産むのか、産みたくても産めない時どうするのか。

答えの出ない問いが、選択肢やサポートがほとんどないまま、当事者たちに委ねられている状況に驚きました。

かつて「試験管ベビー」と呼ばれ特別視されてきた「体外受精」は、今や多くの人が経験する生殖医療技術になりました。不妊治療の保険適用や卵子凍結への自治体からの助成金など政策的な後押しも近年ますます進んでいます。「産むこと」への支援と同時に、「終われない・終わらない不妊治療」にどう寄り添うか、考えていく必要があると感じました。

【関連番組】NHKプラスで2/6(火) 夜7:57 まで見逃し配信

報道局社会番組部 ディレクター

市野 凜

2024年1月30日