エイズを発症して初めてヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染していたことに気づく、「いきなりエイズ」と呼ばれる現象が今年、増加傾向にある。HIV新規感染者のうちエイズ患者の割合は、道内でも4割に迫る勢いだ。日本では主に性行為で感染するHIVは、治療せずに放置すると、免疫力が徐々に弱まり多くの感染症にかかりやすくなる。専門家は「早期発見が重要」と強調する。

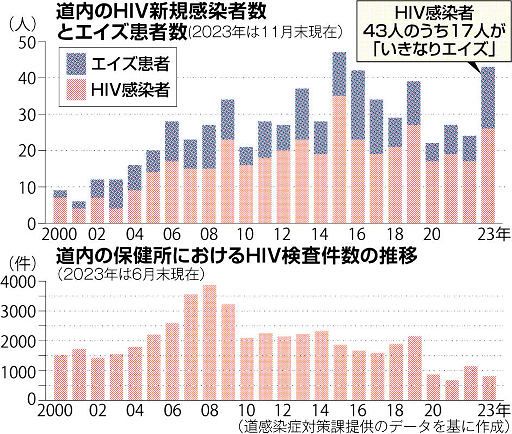

道によると、今年の道内の新規感染者数は11月末現在43人。うち39・5%にあたる17人が、既に発症していた「いきなりエイズ」の該当者だ。2022年の29・2%、21年の29・6%と比較し、急増ぶりがうかがえる。

感染者数は、15年に記録した過去最多の47人を超す勢い。ここ十数年間は20~40人台で推移しているが、20人台が続いた20~22年に比べ急増ぶりが明らかだ。

HIVは感染後2~4週目に、発熱やのどの痛みといった風邪に似た症状が出ることはあるが、自然に消える。数年から10年ほど、何も症状がない状態が続いた後、免疫力の低下により、本来なら自分の力で抑えられるような病気にかかるようになる。厚生労働省が指定する23の疾患のうち、一つでも発症すると、エイズと診断される。

日本エイズ学会HIV診療認定医・指導医で池田内科(札幌市北区)副院長の池田博さん(49)は「コロナ禍の自粛が明け検査の機会が増えたことで、あぶり出されているのだろう」と推測する。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各地域の保健所が検査を休止・縮小した20年の検査件数は、流行前の前年と比較し約6割減の868件。21年も674件にとどまった。今年は1~6月で809件に達し、流行前の水準に迫る。

池田さんは「エイズを発症すると、治療が難渋する場合が多い。感染のみで無症状なら、抗HIV薬を1日1回1錠内服すれば良い。一般の人同様に働き、天寿を全うすることも可能だ。できるだけ早めの検査が重要」と指摘する。

また、梅毒や淋病(りんびょう)などの性感染症(STD)にかかると、性器の粘膜が傷つき、HIVに感染しやすくなるとされる。このため、STDにかかった場合は、HIV検査をすることが望ましい。

小樽市に住む会社員の40代男性は33歳の時、性行為により感染するアメーバ赤痢の陽性が判明。医師からはHIV検査も行うよう勧められ、こちらも結果は陽性だった。パートナーも陽性であることが分かり、1日1錠の服用をすることで、2人とも問題なく仕事を続けている。男性は「当初『死ぬのか』と絶望したが、病気を受け入れ元気に過ごしている」と話す。

ただ、現状では別のSTDの罹患(りかん)者に、HIV検査を勧める医療機関は少なく、患者が自分で申し出る必要があるという。池田さんは「STDにかかったことがある人にはHIV検査も行うよう、医師会に働きかけていきたい」と話す。

国内のHIV検査は、主に保健所や医療機関で実施。厚労省は、郵送検査キットの導入も検討中だ。都合の良い時間と場所で受検でき、プライバシーが守られ、検査の敷居が低くなる利点がある。道内では昨年、千歳、稚内保健所が試験的に郵送検査を行った。

感染予防として、エイズ予防財団(東京)はホームページで、性交やオーラルセックスの際はコンドームを正しく使うことを呼び掛ける。パートナーが1人だとしても、どちらかの過去の相手がHIVに感染していた可能性もあり、注意が必要という。(有田麻子)

■患者支援者らが学習動画

エイズ患者の支援者らでつくる世界エイズデー札幌実行委は今年、12月1日の世界エイズデーに合わせ、昨年制作したユーチューブ動画「レッドリボンスタディ なかなか聞けないエイズの授業」=こちら=を紹介するカードを1万5千枚作成し、札幌市内の大学や専門学校に配布した。

動画は全6回。授業形式でHIVの感染経路や予防法などを伝えている。実行委員長の高橋智之さんは、「差別や偏見は、分からないものに対する不安から生まれる。正しい知識を持ってほしい」と呼び掛ける。

2023年12月19日 05:00北海道新聞どうしん電子版より転載