・大腸がん闘病で気づいた介護の要点とは 札幌の保健師 鈴木真弓さん<デジタル発>

7月1日、介護福祉関係者向けに行われたオンライン研修会。4年前、43歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断された東京都のさとうみきさんが、夫と障害のある息子とともに葛藤しながら暮らしている様子を1時間半にわたって語った。さとうさんは「大切なことは孤立しないこと」などと訴えた。

研修会の最後に、鈴木真弓さんが感謝の言葉をさとうさんに贈った。「これまでの経験から家族の1人が障害のある状況となったことで、その家族が壊れてしまったケースを数多く知っています。でも、今回は本人が懸命に暮らす姿、そして家族が支える様子を知ることができて、とても良かった」。

研修会は、真弓さんと夫の英樹さん(56)=北海道医療大教授、理学療法士=の2人が代表を務めるキタライフが主催し、道内外の介護関係者ら18人が参加した。参加者の1人は、進行したがんによって、長期にわたり痛みが続く疼痛(とうつう)などにも向き合っている真弓さんを知るだけに、「真弓さんは認知症をより深く理解してほしいという思いがあり、英樹さんが研修会の開催に協力していた。『懸命に暮らし、家族が支える』という言葉は、真弓さん自身に重なりました」と話す。

真弓さんが自らの体の異変に気付いたのは、コロナ禍でオンライン研修が中心となっていた2020年12月だった。

最初に訪れた病院では、医師から「おそらく胆石でしょう。消化器の専門病院へ行ってほしい」と紹介状を渡された。専門病院での診察は翌年の2021年で、2月に伝えられた精密検査の結果は大腸がん。最も進行したステージ4だった。大腸がんは早期に発見できれば治りやすいが、自覚症状がほとんどないのが特徴で、進んでから見つかるケースが少なくない。

がんが最初に発生した場所は、直腸の上部に当たるS状結腸で、がん細胞がおなかの中に散らばる腹膜播種(はしゅ)が見られた。さらに、肝臓と骨への転移も分かった。「治療をしなければ余命は3年です」との医師の説明に衝撃を受けつつも、当初は「買い物やごみ捨てはどうしよう」などという考えが頭を埋めたという。

手術は2021年2月26日に行われ、7時間近くを要した。

◇

生まれも育ちも札幌の真弓さんが、保健師の資格を得たのは、同じ資格を持っていた実母・田寳(たほう)照子さん=2007年に79歳で死去=の影響が大きい。「母からは『保健師の仕事は、病床だけでなく、病人の日常の暮らしぶりまで把握して支援すること』と聞かされていたんです」

1987年に札幌市職員となり、最初は中央保健所を拠点に新生児や難病患者のいる家庭、高齢者世帯などを訪問した。「訪問先の室内が散らかっていれば掃除をしたり、植物が枯れかけていたら水やりを」と照子さんの言葉に沿うように仕事に打ち込んだ。病気の予防から子ども虐待の発見、地域住民の健康づくりまで何でもこなした。

介護保険制度が始まる2年前の1998年、高齢者福祉を担う部署へ異動となった。訪問看護ステーション設置に関連する指導や、介護プランをつくる「ケアマネジメント」の仕組みづくりなどに携わる。2006年には札幌市介護保険課の介護予防担当係長になり、仕事の多くは、介護福祉関係者らを対象に研修を行うことだった。月に1、2回は週末に講演などを行った。年数回は札幌以外に出掛けて話をした。

公務で忙殺される中、「介護保険関係ばかりでなく、若い世代や障害者を支援する人たちに直接関わりたい」と考えるようになった。

同じ札幌市職員で同じ部署に所属していたこともある英樹さんは2007年、40歳で辞めてキタライフを立ち上げていた。公務員とは異なる立場で仕事に励む英樹さんの姿を見て、真弓さんも公務員を辞してキタライフに加わった。2010年のことだ。

2017年8月に札幌で開かれた交流会で話す鈴木真弓さん(鈴木真弓さん提供)

キタライフでは、介護・保健を専門とする鈴木夫妻のほか、子どものいる世帯や障害者に関するテーマでは、当該分野を専門とする自治体の保健師らが演壇に立った。道内各地からさまざまな要望が届き、最も忙しい時期で月20件以上の研修会や講演などをこなしてきた。真弓さんは「福祉や医療の人を結ぶネットワークづくりにも貢献してきた」と自負する。

2012年4月から翌年2013年3月までは、英樹さんとともに北海道新聞生活面(現くらし面)の連載「はじめての在宅介護」を執筆している。介護が必要となった状況で、知っておくべき制度や、家族や本人がどう対処すべきかなどを細かく解説した。

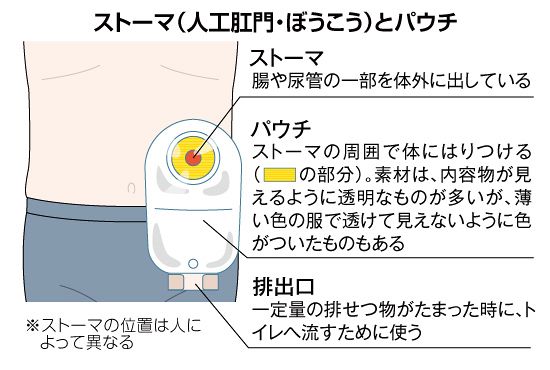

真弓さんが予期せぬ余命宣告まで受けたのは、キタライフに加わって10年余りの時だった。当初、主治医から手術直前の説明で「ストーマ(人工肛門)を付ける可能性がある」と告げられたが、あまり深刻に考えてはいなかった。しかし、麻酔から目が覚め、実際に腹部にストーマが設けられていることを知るとショックだった。それまでの仕事で数多くのオストメイトと関わってきたが、「知っていることと当事者になるのとでは違ったんです」

ただ、「知っている」ことで精神的な立ち直りは早かった。「どうしようもないことで、くよくよしても意味がないじゃないですか」。

手術の翌日には気持ちを切り替え、スマートフォンでオストメイトの先輩がいないか検索を始めた。フェイスブックでオストメイトであることを公表していた東京都在住の英語講師、中島小百合さん(43)を見つけて、メッセージを送った。中島さんから「オストメイトについて語る3月のオンラインのトークイベントに参加してほしい」と回答があった。

トークイベントは、オストメイト当事者でオストメイトへの理解を深めてもらおうとパウチを露出する服装でカメラの前に出る「オストメイトモデル」で、女性医師のエマ・大辻・ピックルスさんが、参加者と語り合うというもの。エマさんの活動を取り上げたドキュメント番組を制作したNHKディレクターの宮崎玲奈さんが進行役を務めた。

「手術から9日目でーす」。オンラインで届いた真弓さんの明るい声に、中島さんは驚いた。2016年に腸管子宮内膜症手術を受けてオストメイトとなり「何カ月も泣いて過ごした」自身との大きな違いを感じたからだ。「術部も痛むはずなのに、どうして元気なのか」といぶかった。一方、エマさんは真弓さんに「無理しないでね」と気遣いの言葉をかけた。

真弓さんがネットを介して知己となったオストメイトの中島小百合さん。デコパウチの名付け親だ(中島さん提供)

NHKの宮崎さんも、オストメイトになったばかりの真弓さんのパワーにびっくりした。オストメイトではない宮崎さんは「『当事者だけで閉じこもっているのではなく、当事者ではない人も一緒になって活動できる場所が絶対必要』と力強く言ってくれて、背中を押された」と当時の思いを語る。

この時につながった人々のつながりを基に2021年5月、フェイスブックの招待制グループ「オストメイトといっしょ!秘密結社アッと♡ストーマ」(通称「結社」)が結成される。会員は道内外に現在約90人。医療や生活に役立つ情報交換などを行っているが、2021年末にデコパウチの写真をネット上にアップロードし、多くの人に見てもらうオンライン展覧会を初めて開いた。

デコパウチの装飾には、絵を描くだけでなく、シールを貼ったり、スタンプを押したりといろいろな方法がある。中島さんが2017年、ネットのブログで「デコったパウチ」の写真を発信したのが広まるきっかけとなった。「嫌なもの、見たくないものという考えを変えたい」との願いも込められていた。

展覧会の開催では、メーカーから使用期限切れなどで廃棄する予定だったパウチの提供を受けた。当事者以外にもデコパウチをつくってもらい、オストメイトの存在を広く知ってもらうことも狙った。真弓さんはパウチに大好きな猫を描く一方、キタライフを通して関わりのある道内の福祉関係者などに協力を呼びかけた。

介護福祉を専門とする専門学校、北海道福祉・保育大学校(札幌)の社会福祉学科で主任を務める吉岡秀典さん(56)も要請を受けた一人だ。

趣味で弾いているバイオリンの写真を貼り付け、立体感のあるデコパウチを作り上げた。吉岡さんは「ネガティブになりがちなことも、真弓さんのエネルギーでポジティブになる」と解説する。他の道内関係者から、真弓さんを励ます言葉や絵が施されたデコパウチも送られてきた。

オンライン展覧会が迫る11月には、NHKの宮崎さんがロケのために東京から札幌を訪れた。真弓さんは夕方の番組で、デコパウチによって気持ちが前向きになることや家族とのコミュニケーションに役立つことなどを語った。

◇

キタライフの活動はコロナの影響で休止が続いたが、2022年3月に復活した。再開第1弾は、元厚生労働省大臣官房審議官らが参加したオンラインのシンポジウムだった。ただ、2回目は今年7月1日まで開かれなかった。活動を増やすには体調の維持が必要だったが、不安定だった。

真弓さんは、抗がん剤治療や検査のため、通院や入院を繰り返している。両脚の筋肉が固まって動かず、思うように歩くことができない。抗がん剤の副作用に伴う脱毛や痛みが長引いている。鼻の粘膜が弱くなっていて鼻血が出やすいため、オンラインの会話でもマスクは外せない。

2023年4月、自宅で大量の血液がパウチに流れ込んであふれた。トイレからしばらく出ることができなくなった。腸内からの出血ではないかと不安が頭をよぎったが、救急搬送先の病院でストーマ近くの傷からの出血と分かり、止血できて事なきをえた。しかし、自分の体の問題が、英樹さんや同居する長男柚樹さん(22)に大きなショックを与えることを強く感じた。真弓さんは「本人も大変ですが、ケアする立場の人はもっと大変な思いをすることがある」と再認識した。

保健師となって以来「ケアする人へのケアの大切さ」はずっと訴えてきた。その思いは、闘病生活で家族を含む多くの人のサポートを受けることで、さらに強くなった。もっとも、夫・英樹さんは「苦しい状況でも、自分で道を切り開いていくところがすごい」と見守っている。

鈴木真弓さん

真弓さんはこう振り返る。「病気になって自由に出歩くこともできず、心苦しく思うこともあった。けれど『結社』に加わるようになって、『人にはその状況に応じてそれぞれの役割がある』ということ。それぞれが役割を分担し、補っていくことで、何かを進めていくことができる。デコパウチの活動もそのひとつです」

キタライフについては、「ケアする人のケアの大切さに加え、病気や障害があっても必ずその人なりの役割があり、互いに支え合っていくことがとても大切なことだと訴えていきたい」と今後のさらなる活動に力を込めた。