顧客からの悪質なクレーム、暴言を浴び、休職や離職に追い込まれる従業員がいます。顧客による著しい迷惑行為は「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と呼ばれ、被害が後を絶ちません。人手不足の深刻なホテルや旅館業界では、2023年6月の旅館業法改正で、12月から「カスハラ客」の宿泊を断ることができるようになりました。札幌市では市庁舎内に啓発ポスターを掲示しています。トラブルに巻き込まれないための心構えやトラブル発生時の対応はどうしたらよいのでしょうか。札幌弁護士会の安保(あんぼ)雅博弁護士に聞きました。(聞き手・升田一憲)

■カスハラとは「顧客による不当な要求や言動」 犯罪になることも

――そもそもカスタマーハラスメントとは、どのようなことを指すのですか。

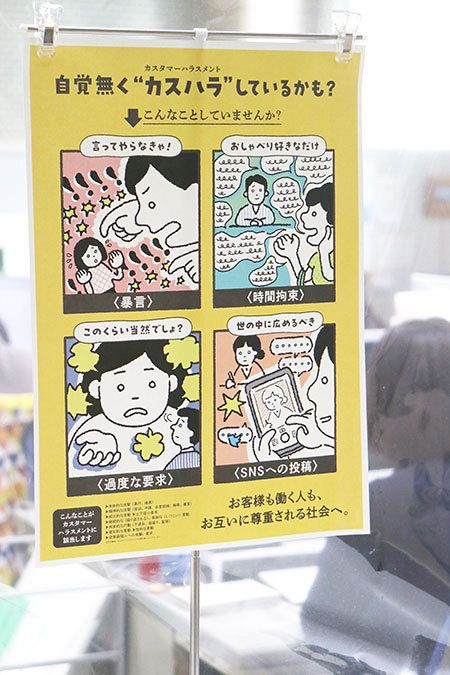

「カスタマー」(顧客)と「ハラスメント」(嫌がらせ)を組み合わせた和製英語ですが、最近では「カスハラ」の呼称が浸透してきていますね。法律上の定義はありませんが、一般的には「顧客や取引先からの不当な要求や言動」を指します。例えば、暴言、謝罪や土下座の強要、長時間の居座りや電話、無断撮影、SNSへの投稿(やそれをほのめかすこと)などです。「悪質クレーム」と呼ぶこともあり、犯罪に至らない行為も多いのですが、それ自体が犯罪になることもあります。

――国は何か対処しているのでしょうか。

厚生労働省は2022年2月、働く人をカスハラから守るために事業者向けに「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成しました。そこでは、「カスハラ」を「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業関係が害されるもの」と表現しています。ポイントは、要求の「内容」や「態様」のいずれか一方が不相当であればカスハラだ、ということです。

カスハラ客には、一般の顧客と同じような「お客さま」対応をする必要はありませんし、企業は従業員に無理な対応を強いて心身の負担を課すようなことはしてはいけません。

――なぜ今、カスハラが社会問題になっているのでしょうか。

昔から企業や従業員の方々にとって“難しい顧客”の対応は頭を悩ませる問題でした。現代は多くの人がさまざまなストレスを抱え、人と人との関係も希薄化し、他人に対して不寛容な社会になっていると指摘されています。反社会的勢力ではない、いわば「普通の人」によるクレームやカスハラが増え、匿名で容易に情報発信ができるSNSの普及に伴い、その被害も深刻化しています。理不尽なカスハラは、働く人の心身に大きなダメージを与え、業務にも支障を来します。そういった複雑な社会の要因を背景に、国や自治体、業界団体レベルでも積極的に対策を打ち出すようになりました。

この記事を今読んでいる方の中にも、「またあの人が来たらどうしよう…」などと思い悩んでいる方がいるかもしれませんが、少しでも負担が軽くなることを願っています。

■どこからカスハラ? 国の対策マニュアルに例示

――では、カスハラに該当する、しないの分岐点は、何なのでしょうか。問題とならない要求との違いを分かりやすく説明してください。

クレームは「宝の山」と呼ばれるように、消費者による商品やサービスへの不満や苦情の声は、よりよいモノを生み出すために有益な面があります。ですから、正当なクレームや苦情には真摯(しんし)に耳を傾けるべきだといえます。

これに対し、カスハラは、そういった正当なクレームの範囲を超え、要求内容や態様が不相当なものを指します。何をもって「不相当」といえるのかについては、先ほど紹介した厚労省の対策マニュアルが一つの参考になります。そこには次のように書いてあります。

■要求の内容が不相当の場合

・商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合

・要求が商品・サービスと関係がない場合

■要求の態様が不相当の場合

・暴行、精神的な攻撃(暴言など)、威圧的な言動、土下座の要求、継続的な・執拗(しつよう)な言動、居座り、差別的・性的な言動

「暴行」のように一見してアウトの行為もありますが、「暴言」や「威圧的な言動」のように基準が明確でなく、人によって受け止め方が違う場合もあります。一つの目安としては、複数の人から見て「これはちょっと言い過ぎだよね」と思うような言動があり、従業員が対応に苦慮したり、業務が止まったりしている状態になればカスハラと判断してよいと思います。

――カスハラを受けないために気を付けることはありますか。

やはり、初期対応が大切だと思います。例えば、お客さまが何かを求めて怒っている状況があるとします。サービスへの不満や苦情に怒りが伴うことはありますし、その時の体調などのコンディションによってそれが強まることもあります。直ちにカスハラだと決めつけず、まず丁寧に話を聞き、「怒り」に対して適切にアプローチをすることが大切です。これにより無用なクレームの悪化を回避できる可能性があります。逆にこの対応をおろそかにし、不当な要求に対応する際の基本である「毅然(きぜん)とした態度」をとってしまうと、火に油を注ぐことになりかねません。

――何か参考になるものはありますか。

怒りに対するアプローチ方法は近年、さまざまな書籍などで紹介されており、私も参考にしています。ポイントは、傾聴し、共感の気持ちを示す、適切かつ丁寧な言葉を遣うことなどです。こちらに明らかなミスがあれば、社会人として真摯(しんし)に謝罪すべきですが、ミスがなくても、怒りを鎮めてもらうためにお客さまの不快な気持ちに対しておわびの言葉を述べることは、責任を認めることにならず、何ら問題ありません。人と人との相性の問題もありますので、初期段階では応対者を適切な人物(上司など)に変えることも有効な場合があります。

――人間同士の対応ですから、とてもストレスにもなりますよね。

お客さまの怒りを受け止める側の従業員にも相当なストレスがかかります。「なぜこんな理不尽な思いをしなければならないのか」と怒りの気持ちがわくこともよく分かります。企業側もそういった思いをしている従業員をねぎらい、守っていただきたいと思います。

さて、そういった適切な初期対応をしてもクレームが収まらない場合がカスハラです。近時、カスハラ客の心理面の分析をする研究もされていますが、攻撃性や執着心が強かったり、ゆがんだ正義感を持っていたりする方には、どうしても対応に苦慮してしまう傾向にあります。

■悪質なケースは要求拒絶 弁護士への相談も選択肢

――では、カスハラだと判断できる場合、どういうことができるのでしょうか。

業種や規模、体制にもよりますが、要求を拒絶し、対応を打ち切り、お引き取りをいただくようお伝えすることが考えられます。要求を拒絶しても何度も電話や訪問をしてくる悪質なケースでは、弁護士に交渉を依頼して内容証明郵便による通知を出したり、裁判で法的な義務がないことの確認を求めたり、訪問や電話の禁止を求めたりすることも考えられます。犯罪に該当する可能性があるような場合、ちゅうちょせずに警察に通報し、被害届の提出や告訴を検討することになります。

――カスハラは具体的にどんな法律に抵触するのですか。

具体的には次のような場合に犯罪となる可能性があります。

・身体を押したり、物を投げつけたりする→暴行罪

・「ぶっ殺すぞ」など危害を加える言動がある→脅迫罪

・大声で怒鳴り、謝罪や土下座を執拗に求める→強要罪

・大声で怒鳴り、業務を妨害する→威力業務妨害罪

・管理者が退去を求めているのにお店から退去しない→不退去罪

・SNSなどで誹謗(ひぼう)中傷する→侮辱罪や名誉毀損(きそん)罪

刑事告訴などの手続きのためには、証拠が重要となりますので、防犯カメラや録音、詳細な応対記録などを残しておくことが有用です。お困りの事案でどのように記録を残すのがよいかは弁護士に相談されるとよいと思います。

――理不尽な行為は従業員に強いストレスを与え、心身の不調を招きかねないので、企業も留意する必要があります。対策は十分でしょうか。

「うちの会社は何もしてくれない」、「クレーム対応ができないと仕事ができないと思われるから我慢している」などの声も聞きます。企業が従業員にカスハラ対応を強いることは許されない時代になっています。放置すれば従業員に対する安全配慮義務違反を問われかねない上、人材も集まらず、企業価値を毀損することにもつながります。

企業の業種や規模によって現実的にできる対応は異なってくると思いますが、業界全体で情報を共有して取り組むことが望ましいと思います。

また、クレーム対応には、さまざまなノウハウがありますが、マニュアルに書かれた対応方法を実際に顧客を目の前にして実行するのはとても勇気がいることで、なかなか思うようにいかないのも現実です。日ごろからロールプレイ研修などを通じてオペレーションを確認したり、イメージしておくことは大切だと思います。

■改正旅館業法で宿泊拒否が可能に 業界レベルで連携を

――旅館やホテルなどでカスハラを繰り返す客の宿泊拒否が可能になりました。どんなケースだと拒否できるのですか。

旅館やホテルは、歴史的な経緯もあり、法律上、原則として宿泊客を拒否できないという仕組みになっていますが、今年12月に施行される旅館業法の改正でカスハラ客の宿泊拒否ができるようになりました。現在、厚労省の検討会で指針などの策定が進められています。現時点では、宿泊料の減額や部屋のグレードアップなどの過剰なサービスの要求などが挙げられています。なお、宿泊拒否をする場合には客観的事実に基づく判断が必要であり、顧客から理由を求められた場合にはそれを説明する必要があります。

――これで従業員を守ることにつながりますか。

法改正によって「カスハラ客を受け入れる必要はない」と明確に定められたことは、現場の従業員に勇気を与え、毅然とした対応がとりやすくなる点で大きな意義があると思います。もっとも、実際の現場で宿泊を拒否するという判断は決して容易ではありません。やはり問題発生時のオペレーションなどについて弁護士などの専門家と相談し、研修を実施するなどして平素から準備をすることが肝要だと思います。

―― 一方で、要望を強く伝えると障害者の方は宿泊を拒否されかねません。障害者への配慮などはどうなっているのでしょうか。

とても大切なご指摘です。障害のある方から合理的な配慮を求められた場合にそれをもって宿泊拒否をすることはもちろんできません。規定を拡大解釈して障害や疾患のある方が不当な差別を受けるようなことはあってはなりません。

――旅館、ホテル業界以外の他の業種の対策はどうなっていますか。

ご紹介できませんでしたが、カスハラに苦しんでいる業種は他にもたくさんあります。スーパーやドラッグストアなどはカスハラ被害が多い業種ですし、医療機関や介護施設も対応に苦慮されていると聞いています。民間事業者だけでなく、住民サービスを提供する行政機関もカスハラを受けやすい組織といえます。業界によっては、社員や職員個人のプライバシーを守るために、名札の着用を廃止したり、表記を工夫したりするなどの取り組みも見られます。どの業界でもそれぞれの特有の悩みを抱えていますが、今後は業界全体で取り組みが進んでいくものと思います。

――最後にカスハラや悪質クレーム問題はどこに相談すればよいのでしょうか。

悪質クレーム・カスハラ対応は、反社会的勢力やヘビークレーマー対応を取り扱う弁護士(主に弁護士会の民事介入暴力対策委員会に所属する弁護士)が日々研究を重ねており、具体的な事件対応にも注力しています。警察と連携する場面も想定されますので、そういった知識や経験のある弁護士にご相談されるのがよいのではないかと思います。

<安保雅博(あんぼ・まさひろ)弁護士>1981年札幌市生まれ、札幌新川高校から、北海学園大学法学部に進み、在学中に司法書士の資格を取得。ゼミの教授から司法試験への挑戦を勧められ、北海道大学法科大学院へ。2008年に修了し、新司法試験に合格。09年弁護士登録し、札幌市内の弁護士事務所を経て独立し、12年に安保雅博法律事務所を開設した。交通事故や企業法務を中心に民事全般を取り扱う。現在、札幌弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長を務めている。

2023年11月24日 11:50北海道新聞どうしん電子版より転載