著者の恩田侑布子は現在「樸(あらき)」代表。

句集に『イワンの馬鹿の恋』(ふらんす堂、2000年)

『振り返る馬』(思潮社、2005年)

『空塵秘抄』(角川学芸出版、2008年)。

『夢洗ひ』(KADOKAWA、2016年)により第67回芸術選奨文部科学大臣賞、2017年第72回現代俳句協会賞。

編著に『久保田万太郎俳句集』(岩波文庫、2021年)

評論集『余白の祭』(深夜叢書社、2013年) 第23回Bunkamuraドゥマゴ文学賞。

論作の実績により2018年第9回桂信子賞。

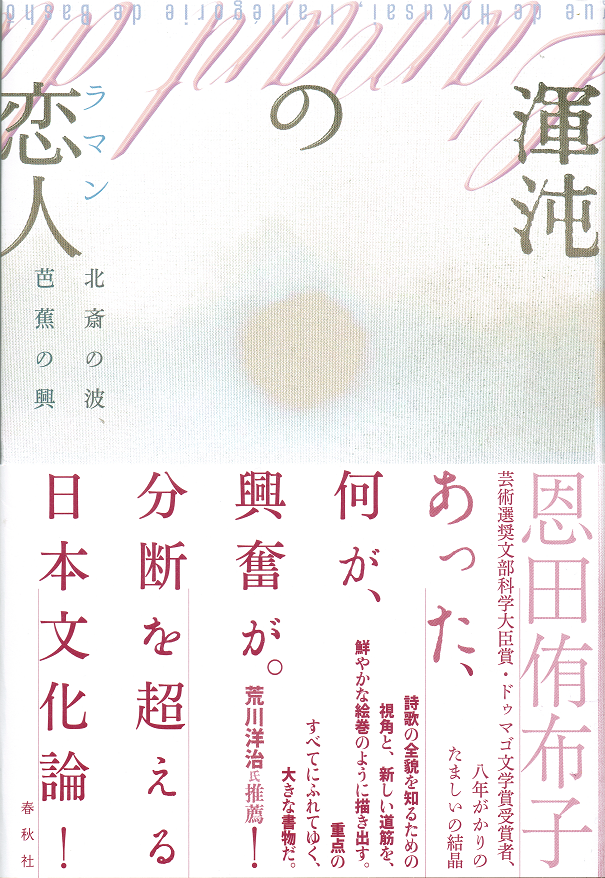

本書は恩田侑布子の八年がかりの魂の結晶である。

春秋社の本書の広報で、次のように紹介されている。

十七音の芸術表現を起点に、浮世絵、絵巻、茶の湯、能、西洋美術、哲学・宗教思想…俳人の筆は領野をまたぎ時空をこえ、縦横無尽に芸術・文学の源泉へと分け入る。なりかわり、のりうつるところに生ずる美とは。日本人の美意識の深遠に迫る斬新な芸術評論・日本文化論にして、日本人の美意識の根源を探る壮大な旅。

詩歌の全貌を知るための視角と、新しい道筋を、鮮やかな絵巻のように描き出す。重点のすべてにふれてゆく、大きな書である。

俳句を超え、芸術表現の諸相をダイナミックに往還し、日本人の美意識の深遠に迫る、斬新な芸術評論でもある。

目次を紹介する。

プロローグ 芭蕉の恋

第1章 心身と遊

(身幅の思い;北斎の「なりかわる」絵 ほか)

第2章 定型と呪

(結んでひらいて;人と時のコレスポンダンス ほか)

第3章 季語と興

(幽明界つづれ織;興の再生 ほか)

第4章 切れと余白

(なりかわり合うこころ;切れと金雲)

終章 水、呼び交わす

(無常と異界;二股大根のほほえみ)

この目次だけでもその魅力が窺がえるはずだ。

本書の題名の「渾沌の恋人」は多文化という渾沌の中に咲いた日本文学、文化への、作者の恋情の表明だろう。

前著『余白の祭』では、俳句を過去と未来をつなぐ「身と環の文学」と喩え、過去から続く総てに対して、反歌を詠むように俳句が生まれることを語った。

本書では俳句を詠む人間自身のその身体性から出発する。

身体性と祈りについて語りつつ、具体的な表現「季語」「切れ」などの俳句的特性を総浚えしてゆく。比較文学的に中国文化、果てはウィーンのクリムトへと。

広い視野の持ち主でなければ成し遂げられなかった偉業というべき書である。

プロローグは、芭蕉の恋句について。

杜国への思いを詠んだ

白げしにはねもぐ蝶の形見哉

などを引いて、この狂おしさにこそ「芸術のミューズかほほ笑む」と述べる。

第一章は、俳句と身体感覚について。

萍の花より低き通りかな 一策

稲づまや浪もて酎へる秋津に 蕪村

雲の峯幾つ崩て月の山 芭蕉

などの句を揚げて葛飾北斎の浮世絵、漫画、春画、吉備人臣入唐桧巻、茶の湯などを揚げて、思いと身体性のクロスするゆたかな表現文化の共通性を語っている。

第二章は

空蝉をのせて銀扇くもりけり 宇佐美魚目

田一枚植ゑて立ち去る柳かな 芭蕉

流燈や一つにはかにさかのぼる 飯田虻笏

などを揚げて、俳句が表現として孕み込む生死観の特性と深さを語っている。

第三章は季語について。

川端康成のノーベル賞受賞時の俳句

秋の野に鈴鳴らし行く人見えず

について語りつつ、季語「秋の野」が陶器の秋草文壷、俵屋宗達の秋草図、源氏初語絵巷へと繋がる、季語の根源となる日本の芸術的感性について語り、中国の詩経にまで話が及び、「詩経」の「興」について詳述するという博識ぶりである。

俳句持つ根源的批評性、諧謔性、気配の言葉化に通じる「興」の奥深さを、現代の俳句を例示して述べている。

第四章は、日本の表現の本質に『切れ』について考察している。

俳句、能、茶の湯、和歌、短歌の世界を見渡して、「切れ」に別の自作の短歌を披露しつつ、「切れ」の本質と魅力を語っている。俳句界には既存の「切れ」論がたくさん流布しているが、恩田の切れ論は文化論にまで及ぶ視野の広さである。

私が恩田侑布子の俳句評論に魅了されるのは、多くの俳句評論が俳句内俳句論という蛸壺的で、近視眼的な評論が多いなかで、俳句の外側にある大きな芸術世界の視点から俳句を評することのできる、数少ない論者だからだ。

私が既存の言説に対する違和感で、特に共感したのは兜太が晩年に言い出した「アミニズム」提唱の、実体のなさ、スローガン言語的軽さの違和感である。恩田侑布子もそのことを批判している。

日本人のアミニズム観はもっと根と奥が深い。

恩田侑布子は日本文学、芸術の博識、いや外国の文学芸術にも造詣が深い。

その根源的な地点からの批評に、今、俳句界で肩を並べられる者はいないだろう。