大晦日なのでこの1年間、このブログで扱ったテーマを振り返ってみよう。

まず、琉球に伝わった日本武術、とりわけ石垣島に現存している示現流剣術、日置流弓術、鎌倉流や新当流の馬術の伝書を紹介した。こうした日本武術は17世紀から、あるいは早ければ薩摩侵攻以前の16世紀から琉球に伝来していた。

また昨年末からであるが、本部御殿手とも関係のある「取手」がかつては天流にあった話を紹介した。天流は「阿嘉直識遺言書」にも言及があるように、17世紀には琉球に伝来していた。

次に読谷山御殿から伝わった「長浜棒」と本部御殿から伝わった「亀ぬ甲」踊りに見られる古流本部パッサイを紹介した。

琉球王国時代、地方の優秀な若者が首里に上って各御殿で働きながら学問を習得したが、中には武術を習得して持ち帰る事例があった。この「御殿奉公」の制度は廃藩置県(1879)とともに終了したが、地方に伝承された長浜棒や古流本部パッサイを見ることで、1879年以前の琉球武術の姿を垣間見ることができる。

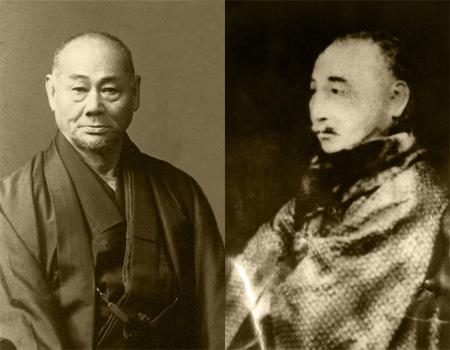

また一時期巷間に流布した本部朝基は泊手という主張は誤りであるという記事を書いた。

今年の5月には外務省の外交史料館へ出かけて本部朝勇のパスポート(旅券)記録を取得し、ブログで紹介した。

戦前の沖縄の武道家の氏名、生年月日、住所等がこのような公式記録として現存しているのは珍しい。また同時期にパスポートを取得した添石良行や金武良仁との関係もいっそう明らかとなった。

秋には本部御殿墓の修復工事が完了し記念式典が開催されブログでも紹介した。

この墓は本部朝勇の墓でもあるので、沖縄の空手、古武道にとっても重要な墓である。

中国武術との関係については、「中国商人の武術」と題して記事を書き、また最近は東恩納寛量についても一連の記事を書いてきた。

以上、日本武術の影響、中国武術の影響、御殿武術の地方への伝播、また本部御殿の歴史と武術との関わりを明らかにすることで、沖縄の武術史全般を一層明瞭に把握することができるようになる。