第90議会議決後に於ける帝国健保改正案枢密審査委員会記録

第90議会議決後に於ける帝国憲法改正案枢密院審査委員会記録 1946年10月19日

<標準画像 001/18> http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/129_1/129_1_001r.html

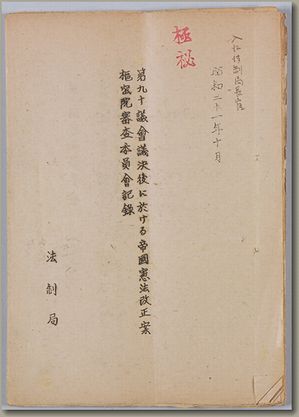

資料名 第九十議會議決後に於ける帝国憲法改正案樞密院審査委員會記録 法制局

昭和21年10月

入江俊郎文書 45 (国立国会図書館 所蔵)

帝国議会で修正議決された後、1946(昭和21)年10月12日、枢密院に再諮詢される。

枢密院では、10月19日と21日の2回にわたって審査委員会が開かれ、同月29日、枢密院本会議において、全会一致で可決された。

この資料は、第1回と第2回の審査委員会に出席した法制局側の記録である。

委員会では、「帝国議会に於ける憲法改正案審議経過」と題するプリントに基づき、金森国務大臣から説明があり、引き続き、各章ごとに質疑が行われた。

法制局からは、入江長官、佐藤達夫次長(第1回委員会のみ)及び佐藤功事務官が出席した。

この委員会記録は、佐藤事務官の要約筆記に基づいている。

------------------------------------------------------------

入江法制局長官

昭和二十一年十月

極秘 (スタンプ)

第九十議會議決後に於ける帝国憲法改正案樞密院審査委員會記録

法制局

------------------------------------------------------------

日本には、日本固有の大和文化があります。

日本の風土が育み発展させて来た文化です。

豊かな土壌が育んだ人が、外国から入って来たものも受け入れ、独自に発展させて来たのです。

そこには、感謝の心がありました。

先人や自然に対する感謝の心、神や先祖をまつる祭祀です。

誰でも、先祖あっての人ですから、先祖を敬うことがブレないための大切な軸になります。

天皇を擁していることは、誰でもが天皇を通してご先祖と繋がっていることを意味します。

日本人の強みは、天皇をいただいていることにあるのです。

国民が国柄よりも今の生活(国民主権)を大切にしたらどうなるでしょうか。

それが今の日本の状態、基軸がズレた状態です。

日本国憲法の前文で、「主権が国民に存ずること」 が明記されています。が、資料(0017/18)に、

金森国務大臣の発言に、「前文は大見得を切ったレトリックである」 と明記されています。

日本が交戦国と戦争を終結(講和を締結)しない際に、独立を回復していない時期に作られた憲法。

日本の国柄を軸としない憲法。

その憲法を独立回復後も護り続けたいのは誰なのか。

日本国憲法を作ったのは誰なのか。

学校ではけっして教わることのない真実。

けれど、今なら(今ならです!)、真実を知ることは誰でも可能です。

国立国会図書館に資料として残されているからです。

「極秘」と赤字で刻印されていますが、今なら誰でも読むことが出来ます。

だからこそ、記事にして残しておこうと思います。

GHQ占領時代には、検閲だけでなく、焚書も行われました。

けれど、国立国会図書館では、焚書から免れた資料が保管されていたのです。

(国立国会図書館法の改正が行われ、新たな焚書(都合の悪い書物は処分)が行われれば、

日本は大切な歴史を失うことになります。

日本は歴史を失い、亡国となるのです。

(参考過去記事)

「国立国会図書館法の一部を改正する法律案 1/2」

http://muumintani-irasyai.blog.so-net.ne.jp/2008-11-26-3

「国立国会図書館法の一部を改正する法律案 2/2」

http://muumintani-irasyai.blog.so-net.ne.jp/2008-11-26-4

2008年11月に記事にしていますから、民主党政権が誕生する前です。

自民党でさえ可決しなかった危険な法律案の一つです。

将来可決されれば、政権に都合の悪い書物は、見る事が出来なくなってしまいます。

今、レトリック(巧言)によって騙されている国民は、騙されることに慣れきっています。

慣れてしまえば、軸がブレていても気にならないかも知れません。

けれど、必ず身体に変調を来たします。それが、日本に蔓延する閉塞感です。

そして、気付かないうちに、どこの国の政治家か分からない政治家を誕生させ、

どこの国の人のためなのか分からない政策を施行させている気がします。

--------------------------------------

帝国憲法の改正は、衆議院の意思によらないもの、謂わば外来のもの。(p4)

外来の要求があり前文を受けて受けて引用する… 外来的の修正である。(p5)

社会的規定を盛り込むべしという要求をどこまで取り入れるか。外来的な希望があった。(p6)

国内的にも主張があったが、かく修正されたのは外来的影響である。

これは外来的修正である。(p7)

司令部と交渉するときには…

それを納得させようと交渉したが、向こうは納得しなかった。(p12)

修正のプロセスの司令部側の意向は、「前○の目的云々」は、レトリックであるということだった。

私としては、出来る出来ないと云う様なことを出さずに、

静かに将来を待つという態度で行くのがいいのではないかと思っている。

(関屋)問題は、要するに講和条約の問題ではないかと思う。

今の段階では、武力を「持てる」と云う様なことは云えないだろう。(p13)

(林)憲法で書け。列国は安心する。と云うのだろうと思う。…

英文では、戦争放棄ということを最初の出している。

日本文では、三つを並立させている。名を主権に借りて戦争をしない。と云う第一次大戦以後の大原則をこの条文は掲げたのであって、英文では、自衛戦争も排(?)棄することは確かである。

(金森)今の情勢からしてやむを得ないが… 好まないと思う。

将来適当に対応すべきだと思う。

この憲法はなほ戦争中の我が国の憲法であることを忘れてはならない。

対外○○は今後のことであると思う。(p14)

資料の中から気になるところをざっと抜き出しました。

ブログで、18の記事に分けて、当時の事情を含めて記載しておこうと思います。