悩んでいる人

悩んでいる人ポトスの葉の先端から水滴が出ています。原因は何でしょうか?

結論から申し上げますと、

植物体内で処理しきれなかった栄養塩類を含む水分です。

そのため少しベタベタと粘質を感じることがありますが、

生理現象の1つであり、順調に育っている証拠なので害虫被害ではありません。

葉先から水滴が出る現象まとめ

| 現象名 | 溢液現象(いつえきげんしょう) |

| いつ | 主に早朝や夜 |

| どんなとき | 体内の水分過剰 |

| どこから | 葉の先端や淵にある水孔(すいこう) |

| どこで | 主に新葉 |

| なぜ | 余剰水分を排出するため |

| 成分 | 栄養塩類を含む水分 |

| 株への影響 | なし・生理現象の1つ |

なぜ葉先から水滴を出すのか?

結論から先にいうと、

蒸散しきれない量の水分を排出するためです。

蒸散(じょうさん)をすることで根から水や養分を体全体へ

吸い上げたり、体温調節することができます。

植物は自分の体内で養分を作るために、太陽光が当たる日中に光合成をします。

光合成をするために葉にある気孔(きこう)という穴が開くことで、蒸散も促されます。

このように日中は太陽光が当たったり、気温や湿度が高いことで根から吸水しても葉から水蒸気を出す(=蒸散する)ことでバランスが取れています。

そのため、葉先から余分な水滴を出す必要がありません。

一方、太陽も沈み日中より気温や湿度が下がる夜間はほとんど蒸散が行われません。

蒸散する必要が無いため気孔も閉じられ体内には水が溜まった状態になります。

| 気温・湿度 | 蒸散 | 気孔 | |

| 日中 | 高い | ○ | 開 |

| 夜間 | 低い | × | 閉 |

水が溜まった状態でも

バランスが取れていれば問題ないわけですが、

蒸散していない、気孔が閉じている夜に水やりをしてしまうと、体内には必要量以上の水分が溜まってしまいます。

そのため葉先から水滴が排出されるわけです。

葉先から水滴がでる現象は、特に古い葉よりは先端の新しい葉でよく見られます。

なぜ夜や早朝によく見られる現象なのか?というと、蒸散が行われていない時間帯だからです。

ただ、湿度が高ければ蒸散と並行して葉先から水がでる現象は昼間でも見られます。

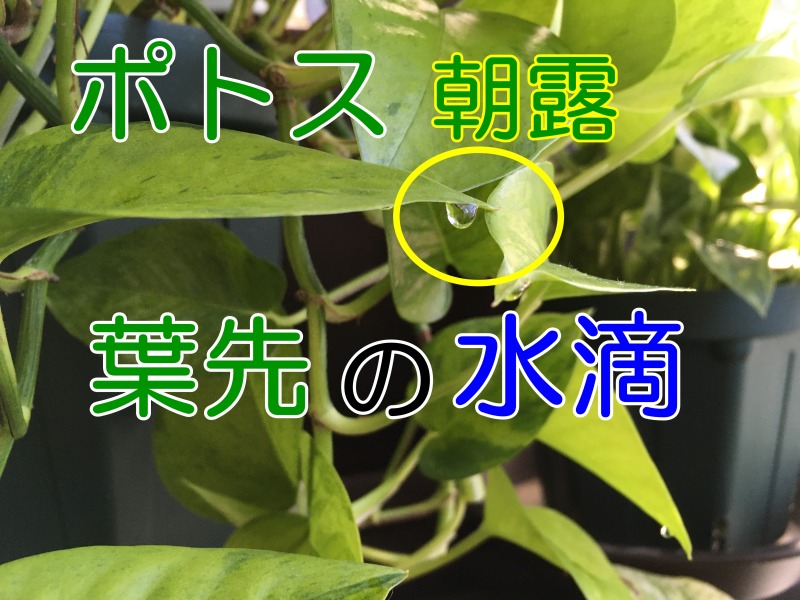

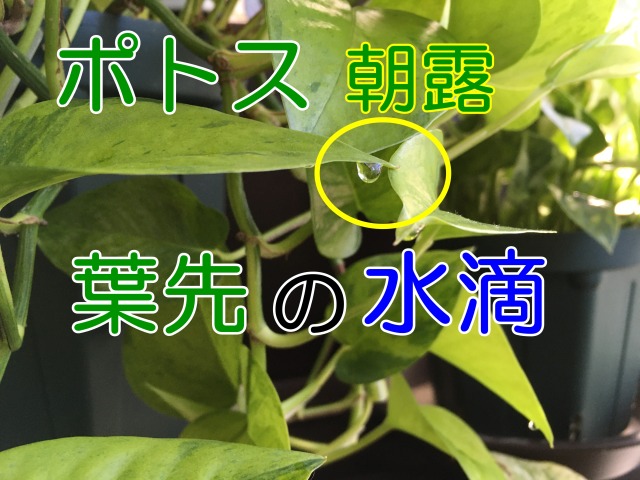

以下の写真をご覧ください。

日中ですが黄色い丸の箇所全てから水滴が出ています。

これは前夜にたっぷり水やりをしたためです。

余分な水分は葉先や葉の淵にある水孔(すいこう)という

穴から排出されます。

水孔(すいこう)は気孔(きこう)と違って常に開いています。

開閉運動がありません。

| 器官 | 開閉 | 役割 |

| 水孔 | なし | 余分な水分の排出 |

| 気孔 | あり | 二酸化炭素・酸素の吸収、水蒸気の放出 |

サトイモ科の植物が葉から水滴を出しやすいワケ

葉先や葉の淵にある水孔(すいこう)ですが、

実は全ての植物に備わっている器官ではありません。

水孔から水分が出る溢液現象(いつえきげんしょう)は

ポトスを含むサトイモ科植物(モンステラなど)、

アジサイ、イチゴなどでよく見られます。

これら植物の共通点は乾燥を嫌い、水を好む植物です。

野生のポトスは高温多湿の熱帯雨林・亜熱帯雨林に自生しており、基本的にジメジメ、ムシムシしたところを好みます。

常に水分が豊富な環境のため、吸収しすぎることがあるわけです。

そのため水孔(すいこう)が備わっており、必要に応じて水分を排出できるわけです。

葉先から水滴を出さない方法

- 夜に水やりをしない

- 受け皿に水を溜めない

夜に水やりをしない

実際にやってみると分かりますが、

夕方や夜にたっぷり水を与えると、

翌朝に葉先から水滴が出ることがあります。

量が多すぎる場合は、

1枚2枚ではなく複数の葉から出ます。

また葉裏では

ボコッと葉脈に沿って水を含んでいる様子が見られます。

特にポトスライムのように色素が薄い種類では分かりやすいです。

基本的に夜に水やりはしない方が良いです。

日中より気温が下がるため、

特に冬場は根を傷めてしまうことがあり、

症状として葉にシミが出たりぐったりしてしまうこともあるからです。

受け皿に水を溜めない

受け皿に水が溜まっていると、根はその水を再吸収しようとします。

それにより、体内の水分量が過剰になり葉先から水滴が出ることがあります。

今回紹介している葉先から水滴が出る溢液現象(いつえきげんしょう)に限らず、基本的に受け皿に水を溜めないようにしましょう。

シクラメンやアジサイなど一部の鉢物では底面吸水が推奨されていますが、植物本来の生育にはあまり良くありません。

水やりの効果は保水だけでなく、

鉢内に滞留したゴミや汚れた空気を排出する「換気、清浄」の意味合いもあるからです。