こんにちは。ももきちです。

(3/26 13時半頃、カバー写真と題名、ちょっと替えました)

今日は前回の付加資料(負荷資料、鱶資料とか言わないでねw)です。

グラフを一枚作りました。

(お菓子の画像は、関係ありませんw)

米国プロテスタントに関して、各教派内の「主流派」の成員率と「信者子どもの信仰継承率」の相関図です。

ちなみに、「主流派」成員率は、その教派がどれだけ近代科学にやられて純粋な聖書信仰から離れているかの指標、と捉えることもできるかもしれません。

また、「信者子どもの信仰継承率」は、その教派内でどれだけ子どもが幸せなのかを示す指標、って言っていいのかもしれません。

そしてそのグラフから、C.T.ラッセルの「ものみの塔創刊前の信仰探求(?)の歩み」を米国内のプロテスタント宗教情勢と比較して辿ってみるという、実に壮大にして大胆な試みをします。(←何言うてんねん? しかもあなたの 自画自賛は確実、一種の”JW後遺症”ですよねぇ。)

まあ、米国の国内宗教状況とエホバの証人の歴史が一目で分かるグラフです。

なんてすごいグラフなんでしょう!(← うるさいって。)

誰か買ってくれないかな・・・・・。(← ムリ! ここでタダで公表してるもん。)

そして、このグラフに基づいて(おまけで)前回書いたラッセルの「アナザー・ライフ・ストーリー」を改訂して入れておきました。(← つまんねぇよ。)

データはピュー・リサーチの「2014 Religious Landscape Study」の1章と2章、以下二つの表で、これから一枚の相関図を作り、そこに現JWの位置を仮に落としてみて、C.T.ラッセルのWT協会設立までの軌跡を書き込み、現JWの起源と成り立ちを考察する参考資料としてみました。

① プロテスタント各宗派内での「福音派」「主流派」「歴史的黒人派」の三つの人員割合

② プロテスタント各宗派内での信者子どもの信仰継承率

では、グラフをじ~っくり、ご覧ください。

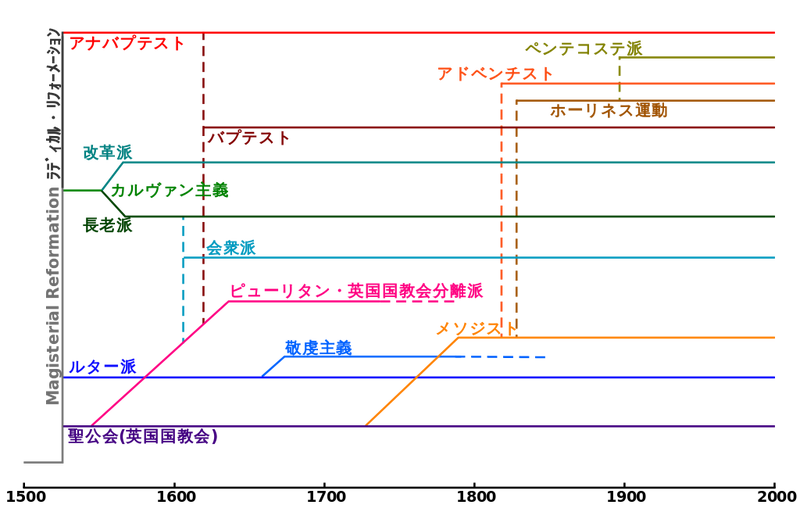

なお、このグラフを読むにあたって、各教派の歴史的な相関関係を知っておけば、また見えるものもありますでしょうから、Wikiから一枚、参考図を貼りつけておきます。

参考: プロテスタント諸教派(聖公会、アナバプテストを含む)の系統概略

Wiki「ホーリネス運動」より転載

ちなみに、この図ですが、縦軸の上に行けば行くほど「宗教的」「原理主義的」になり、下に行けば行くほど「世俗的」になるように表現しているグラフかと思います。

さて、一枚目の自分が作成したグラフの解説です。

縦軸は「教派内の信者子どもの信仰継承率」です。

横軸は「教派内での”主流派”成員の割合」です。

・・・・・・主流派、福音派、の違いは前回説明したんで、パス。

ちなみに双方の相関係数は-0.4992、「まあ、負の相関、あるかね」ぐらいでしょうか。

で、目立った点(笑)は?

① 主流派が多いと信仰継承率が、まあ低い。

主流派の多い教派では、子どもがその信仰を受け継がない傾向が、まあ強くなっています。

逆に主流派の少ない≒福音派が多い教派では、子どもの信仰継承率が比較的高くなっています。

理由はたぶん、だってねえ、親が宗教をど~でもいいぐらいに考えてれば、子どもも宗教なんてど~でもいいやぐらいに考えますし、その逆も、まあ、そうかな。

② 分布が中央で左右にぶっつり分かれてます。

まあ、米国内分断の一つの表れなんでしょうね。

米国、重症です。

③ 近似直線より上にある教派は「子どもの信仰継承率」が高い教派です。

「福音派」優勢グループ(グラフ左側)の中でも、バプテスト派やアナバプテスト派は「信仰継承率」ちょっぴり高め。

「主流派」優勢グループ(グラフ右側)の中でも、聖公会やメソジストは「信仰継承率」がちょっぴり高め。

その原因は、このグラフだけからは何とも言えません。たぶん、子どもたちも結構いやすい雰囲気の、いい感じの教会なんじゃないでしょうかね?

分かりませんが。

ただこれ、JW一世主婦層からすると、ちょっとうらやましいですよね。

子どもがJWやめちゃったときは、ホント、自分のすべてが否定されたような気になったんじゃないでしょうか。人生おしまい、ぐらいの感じで。

なので一方、ホーリネスなんて、子ども達の「信仰継承率」がガッツリ低くって(← エホバの証人よりちょっと下)、何やってんだ?って、ちょっと疑問に思って調べたくなっちゃいます。

で、実際、「ホーリネス」をググろうとしてみると予測入力で「事件」とかが続いて表示されて、それをクリックしてみると・・・・・・。(←人さまの教団のことは、どうでもいい)

ちなみにWikiを見てみると、ホーリネス教団は1870年代(←JWと変わらんじゃん)に米国でメソジストから派生している(←JWの”お母さん”にあたるアドベンチストもそうらしい)みたいだから、まあ、似てるといえば似てるのかな。

Wikiによるとホーリネスは、『回心後に、聖霊の満たしを受けることによって潔めを経験することにより、完全となり罪を犯さないようになるという考え方をもつ。またキリストの再臨と千年王国を待望することを強調する。そのため、説教の内容は、聖霊体験を強く主張し、日々生きた信仰により聖化される事、神による病の癒し、イエスの再臨が必ずあることを強調する』んだって。

ああ、読んでるとなんだか、JWトラウマが出てきそうです。

あまり深く調べると、ドツボにハマるので、この辺にしておきます。

なお、JWはプロテスタントじゃないですが「福音派」的傾向が極めて強いので、(無理やりこの上のグラフに乗っければ)赤星で示したところ、「主流派」率=0、「信仰継承率」=35の場所になりますかね。

グラフの上でJWを見ると、何だかJWって何だったのかがわかったような気になって、少し安心できるように感じるんですけど、それって、ボクだけでしょうか?

④ C.T.ラッセルの”真理探究”の軌跡をグラフの上で辿る

データ・ジャーナリスト(?)の高橋洋一は大蔵官僚だった頃に先輩から「川を上り、海を渡れ!」と教えられたそうです。

この手法、つまり川を上る(過去に遡る)、そして海を渡る(海外例と比較する)のは何かを調べる際にとても役に立ち、はい、個人的にはもう結構どうでもいいんですが、JWを研究する時も「川を上り、海を渡れ」ば、より良く理解できるはずです。

で、上のグラフに、ものみの塔創刊者のラッセルさんの”真理探究”の軌跡を書き入れることで(川を上って)JWの過去に辿り、(海を渡って)プロテスタントの諸教派との比較をすることが、何と、一枚のグラフを眺めることで、できるではありませんか!

で、昨日書いた「アナザー・ライフ・ストーリー」をちょっと書き換えてみます。

(アナザー・ライフ・ストーリー 改訂版)---------

ラッセルは、子どもがあんまり幸せになれない(?)「長老派」(信仰継承率34%)で育てられましたが、そこは近代科学の影響を強く被り、主流派率64%で結構、世俗的な教会でした。

宗教的に真面目なボク(ラッセル)はこれじゃあ満足できないので、しばらくして(長老派よりも少し真面目そうに見えた?)「会衆派」(継承率32%)に移りましたが、実はそこは主流派率85%で、近代科学の影響モロ受けで、とてもキリスト教の信仰を深めたい自分にとっては、耐えられないところでした。

ああ、ボク、キリスト教の信仰、保てないかも。若いラッセルはそう思いました

実家の商売もいまいち、長老派でもそうだけど、清教徒由来の思想=「予定説」=「救われる証拠」は「真面目に神から与えられた仕事をしている」=「救われる人は成功して金持ちになっている」てな考えだから、自分は天国からはとっても遠いいかもしれないし。

自分どうしたらいいんだろう、ああ、アノミー状態!

そんなある日、アドベンチスト派(信仰継承率51%)に出会い、教会内は何だかゆるい感じで自由だし(← 私の偏見です!)、しかもなんと主流派率0%!その聖書原理主義的な教えに魅了され、ここで後のJWの基本教理となるものを得るのでした。

そんなんでアドベンチスト派は、ラッセルにとってかなり気持ちよくって、宗教誌の編集も手伝ってましたが、ある日、とある教理に関して編集長と考えが合わず、結果、自分で宗教誌を発行することにしました。

その雑誌では予言とかもしてましたが、がっつり外れちゃって、ドタバタしているうちにやがてラッセルも死にました。

その後、ヘンなヤツら(ラザフォードとかFフランズとか)がよくある手法でうまいこと話をすり替えたのはいいとしても、しかも「清めの期間」とか言って大変革を行い、このラッセルが始めた聖書冊子販売運動を子どもたちが全然幸せじゃないギチギチの世界宗教(継承率34%)、グラフ上の位置が赤星付近になる居心地の悪い宗教へと変貌させました。

なんだか問題の多い宗教になっちゃて、協会の創始者のボクとしては、何ともガッカリです。

これも思えば、近代科学にやられている米国プロテスタントの中の信仰に満足できず、自分って何だろうって「アノミー状態」になってしまったところを、うっかり聖書原理主義的なアドベンチストの教えにハマり、さらには自分が再び信じられるようになってうれしかったキリスト教信仰を広めるために聖書冊子協会を作って、ついつい調子に乗って終わりの日の予言をしてしまった自分がいけなかったのだろうか?

ああ。。。

(改訂版 アナザー・ライフ・ストーリー、おしまい)

--------------------

(まとめ)

米国プロテスタントを見ると、

① 主流派が多いと信仰継承率が、まあ低い。

② 分布が中央で左右にぶっつり分かれてます。

③ 近似直線より上にある教派は「子どもの信仰継承率」が高い教派です。JWも(無理やりグラフの上にのっければ)とっても低いです。ホーリネスも低いですが、調べると何だかホーリネスからはJWと似た匂いが漂ってくると感じるのは、私だけでしょうか。

④ ラッセルは19世紀末、近代科学にやられちゃったキリスト教信仰に満足できず、聖書原理主義的なアドベンチスト派になり、多くを学んで、ものみの塔誌を発行するようになったけど、そのあと跡を継いだ人たちが「国際聖書研究者」を「エホバの証人」へと変質させて、信者子どもの信仰継承率はどんどん下がっていったと思われます。

グラフを見るとそんな感じですかね。

以上、如何でしたでしょうか。

関係ないけど「イヨマンテ」。

ハスカップの酸味が効いてて、結構おいしかったです。

ドラマ版「僕だけがいない街」の有名菓子店で買えます(Rakutenで売ってます)。

なぜだか貼り付けられない。。。しょうがない。

(参考ページ)

ホーリネス教会:

アノミー:

データ元の文書:

2014 Religious Landscape Study, Pew Reserch Centerより

第1章

第2章

(記事の終わり)