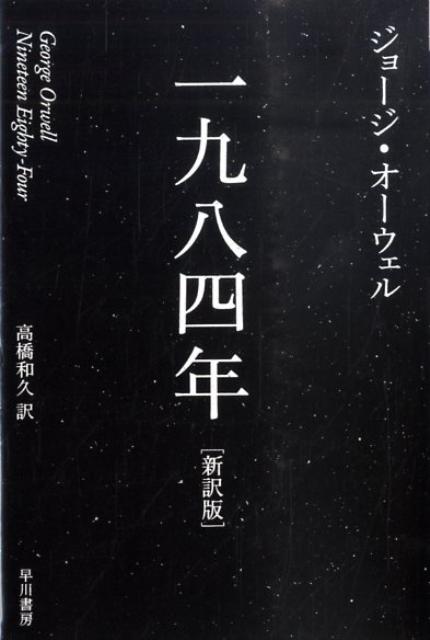

『一九八四年』

著者 ジョージ・オーウェル

翻訳 高橋和久

出版 早川書房

全体主義、監視社会、そこでは日記を認めることすらも禁止されている。

しかし主人公のウィンストン・スミスは貧民街の古道具屋で何も書かれていない古い本を買い、その夜から少しずつ日記を書き始める。

常に屋内外で自分を含めた人々を監視しているテレスクリーンの目を逃れつつ・・・。

なるほど、人は人をここまで監視、統制するにもできるのかと、そこに思わず唸るというか、思わずうめき声が出てしまうほど。

そうでありながら、人は原始から備わった本能を抑えることはできない。

読みたい、書きたい、愛したい、睦みあいたい、感動したい、動揺したい、満喫したい、味わいたい。

ビック・ブラザーは熱しすぎても要注意人物とみなす。

無論、抗う兆候は見逃されない。

どうすればいいんだ、こんな社会。

ただ生きるだけ。

心はビック・ブラザーの指針に無抵抗でいなければならない。

そんな監視社会の目をくぐり、ウィンストンは愛を告白してきたジュリアと関係を持つ。

しかしすべてはお見通しだった。

それはジュリアと知り合うよりもずっと以前から。

信頼できると思った人物はすべて体制側の人間だった。

途中までは主人公たちの反抗と独立の物語かと思ったが、そうではなかった。

あそこまで肉体的な拷問を受ければ人としての尊厳など吹き飛んでしまうのも仕方がないのだろう。

とても読みごたえがあった。

読んでよかったと思う。

少なからずこの小説に込められたメッセージも分かったような・・・、でも本当には分かっていないような気もする。