・目的

130年経過した古民家再生し、電力、水、燃料を購入せず装置開発や環境整備を行い文化的な生活が営める環境を構築中です。

・自分

定年。知識と技術はこれまでの経験でつめ込み SDGs を超越する省エネルギー技術の情報を完全無償公開しました。

近隣の子供たちに、装置やプログラムを学べる場(寺子屋)を提供します。

名称を MNeL (南長野電子研究室) としました。今後ともよろしくお願いいたします。

古民家再生 (https://plaza.rakuten.co.jp/thm/255724/)

変圧器技術 (https://plaza.rakuten.co.jp/powercycle/diary/202409060000/)

Power MOS FET (https://plaza.rakuten.co.jp/powercycle/diary/202503150000/)

コンバータ開発 (https://plaza.rakuten.co.jp/powercycle/diary/202406210000/)

農地開発と技術まとめ (https://plaza.rakuten.co.jp/powercycle/diary/202503090000/)

変圧器アプリダウンロード

最初に

お読みいただきありがとうございます。

MNeL は南條が行う電子研究室で、ひとりでも電気に興味をもち学び社会貢献できることを願い活動しています。回路を描き、動作確認を行い技術を高め、ソフトウェアやコンピュータデザイン、CAD、電気回路、そして音楽やビデオを編集できる環境を構築しています。

場所は長野の田舎にある信州新町で、雪は殆ど積もらず夏は涼しい。研究にはうってつけ、近隣には山川と農地が広がり時間を忘れさせてくれる立地条件です。主屋は広く、部屋を研究室も生活も好条件です。古民家で使用する電力は完全オフグリッドで、バッテリ充電用電力変換装置(昇圧コンバータ)を自分で作っています。このサイトで発表している技術内容は古民家再生(完全オフグリッド)で使用する高効率コンバータで、高効率変圧器の計算方法とコンバータ制作のノウハウです。MNeL式コンバータは簡単で実用的、かつ低価格部材で動作します。MNeL式コンバータは先人たちが開発したオーディオ用真空管アンプ回路を応用しこれに整合変圧器を組み合わせて高効率を実現しました。変圧器計算は昔は手計算で行っていたものを、MNeL変圧器計算アプリを用いて短時間で得られる様にしました。

MNeL 代表 南條 洋一

概要.コンバータを作る上で必要なスキルと既存のコンバータ回路の問題点

バッテリ充電DC-DCコンバータを作る上での変換効率は変圧器の伝送効率に依存するため、高効率の変圧器を作ることが必須となります。通常の変圧器は一次コイルと二次コイルが別に巻かれるため結合度が低く、変換効率を高めることが難しいばかりか、同じ電力コイルが二つあり小型化が難しいのです。そこで MNeL方式では一次コイルと二次コイルの変圧器を止め、一次コイルだけの整合変圧器を応用しています。

このブログは、変圧器の理論と計算手法を学び最終的に自作できるようになることを目標としています。MNeL方式 はこれら変圧器技術に支えられた、非常に高効率なコンバータシステムです。

要約 CQ出版「トロイダルコア活用百貨」の追補

変圧器製造販売している企業にとって当ブログの内容だけでは情報不足です。しかし MNeL方式 に使用する変圧器は整合変圧器であるため一般的ではありません。よって、製造されない巻線の変圧器を製作依頼しても断られる可能性が高いのです(もし製作してくれる会社があれば連絡ください)。巻線仕様書を提出すれば制作してくれるかもしれませんが、他社に発注せずとも自作することは可能なので、アプリを使用し作ってほしいと思います。また CQ出版 の トロイダルコア活用百科 で割愛されている内容でもあり、当ブログはそこを追補する目的もあります。変圧器の結合度はここで示しているものより高くすることは不可能です。よって結合度の計算法を記載してもこの方式より効率を高めることができない以上、計算の意味はありません(そのうち気が向いたらアプリにその機能を追加するかもしれませんが)。ちなみに MNeLコンバータ回路は「PP整合フォワード型昇圧コンバータ」ですが、オーディオアンプ風に書けば 「D class PP matching transformer forward Up voltage converter」 となります。PP とは Push-Pull の略で押して引いてを行う回路です。1kW 以下のコンバータにおいて PP は稀で、現在は電子レンジの昇圧コンバータですらシングルスイッチを用いるほどで、通常この規模ではコスト優先のため殆どがシングルスイッチとなります。Push-Pull は高効率かつ簡素化ゆえの結果であることと、オーディオアンプにおいて PP は高級アンプの称号でもあるのです。

1. 変圧器の理論

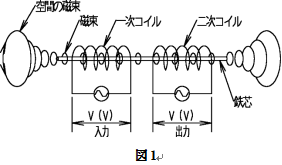

変圧器とは、鉄芯に一次コイルを巻き交流電流を流すと発生した交流磁束が鉄芯に流れ、二次コイルが鉄芯の磁力を受け起電圧を発生させる装置です。簡単に言えば一次コイルの電力を二次コイルに伝達する伝送装置となります(右図は簡単な変圧器イメージ)。

図1は教科書に書かれている内容(電線の電流の向きに対して右ネジの法則)とは異なり、実際に発生する磁束を示します。何故一次コイルの電力が二次コイルに発生するかはこのモデルの方が理解しやすいため、あえて右ネジの法則は使用しません(異論を唱える人がいますが、実際に発生する電荷の回転を理解する方が磁束をイメージしやすいからです)。教科書で習う磁束は右ネジの法則(仮想的法則)に基き、実際の電荷の回転を示していません。しかし仮想イメージではなく、実際の電荷の回転イメージと教科書の仮想イメージの両方を理解すれば磁気回路は把握し易いはずです(※30)。

・鉄芯が受けられる磁束密度の限界

鉄芯が受けられる磁束密度は、鉄芯の磁束密度が飽和しない領域であれば式が成立します。鉄芯の磁束密度は高い方がコイル 1巻あたりの起電力が高くなり、よって磁束密度が高い鉄芯を使用すると変圧器は小型化します。コイルは銅線なので抵抗が存在し電線が短いほど抵抗値も小さくなります。これは電流が流れた時の損失が減ることに直結するため、できる限り高い磁束密度の鉄芯をもちいて、小型でコイルの抵抗値が小さい良い変圧器となります。コイルで発生した磁束は、透磁率が高い鉄芯に吸い込まれます。この吸収値(真空との比率)を μ で表し透磁率(※32)と言います。コイルで発生した磁束は鉄芯に吸い込まれ空間には殆ど出ませんが、鉄芯が受けられる磁束密度 B(※1) には限界があり、同じ鉄材でもランクによって強弱があり、磁束を吸う鉄芯を「電磁鋼板」と呼びます。素材や加工により磁束密度 B (T) は大きく違います。磁束密度の上限目安として、方向性鋼板は 1.8T 、無方向性鋼板は 1.5T 、アモルファスやファンメットなど鉄を基材とした鉄芯は 1.2T 、フェライトは 0.4T です。コイルに印加できる電圧と周波数下限はこの磁束密度 B(T) を超過しない(飽和しない)領域に限られます。もし鉄芯の磁束密度 B(T) を超過または周波数下限を下回ると、磁束が飽和(透磁率が急激に減少)しコイルが単なる電線となり短絡事故に至ります。よっていかなる場合でも鉄芯の磁束密度を超える設計をしてはいけません。詳しくは皆さまが使用する鉄芯の特性をカタログから読み取り、値を超過していないか確認してください。次に空芯コイルの磁束密度は飽和しません(※31)が透磁率(※32)が低く、変圧器としては超高周波や大型インダクタのみで使用され一般の変圧器では用いられません。

鉄芯の磁束密度を超える設計とは、

1.入力電圧が超過しないこと

2.入力する周波数が低くならないこと

この条件を満たした上で、変圧器巻線公式1を用いることができます。

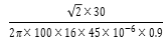

N1(1次巻き線数) = ![]() 式1

式1

E:電圧(V) , f:周波数(Hz) , Ae:鉄芯断面積() , Bm:磁束密度(T)

この式に当てはめて値(N1 : 一次巻線数t)を求めます。

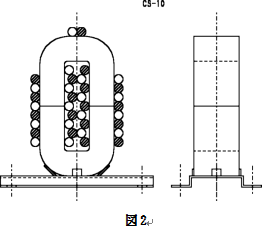

図2は日本カットコアトランス株式会社の鉄芯 CS-10 に2sq 電線を巻いた時の状態を示し、一次コイルと二次コイルが入るため 9t しか巻けないことが分かります。よって CS10 を用いる場合の計算は 9t をベースとします。この様に画にして確認することが重要で、物理時に実現できない形で計算をしても意味がありません。

1.1.鉄芯種類と値

項1.0で鉄芯の磁束密度について説明しましたが、日本カットコアトランス株式会社(※2)の標準カットコアにおいてサイトから読み取りできない部分を補強した内容を図1に示します。

図1

会社 板厚(mm) 磁束密度 B(T) 損失(w/kg)

新日鉄住金 方向性鋼板

JFEスチール 0.23 , 0.27 , 0.3 1.8 1.4(50Hz)(27ZH110)

無方向性鋼板

0.2 , 0.35 , 0.5 1.4 1.5(50Hz)(20XH1200)

日本金属 極薄けい素鋼帯

0.05 , 0.1 1.8 13.0(1kHz)(GT-050)

JFEスチール スーパーコア

0.1 1.8 0.5(50Hz/1T)(JNEXコア)

日立金属 アモルファス

(プロテリアル) 0.025 1.3 0.1(50Hz)(1.3T)

ファインメット

0.018 1.1 0.01(50Hz)(1.1T)

(参考)

フェライト PC47 0.4(安全圏 0.3) 0.22(50Hz)(0.4T)

600(kW/m3) = 86W/kg(100kHz/0.2T)

→ 0.055W (50Hz/0.2T)

鉄を基材とした方向性鋼板からスーパーコアまでは大差はない様に見えます。

磁束密度を 1T 程度まで下げればアモルファス、更なる低損失ならファインメットもあります。

フェライトコアはMn-Zn系とNi-Zn系があり、低周波で使用するコアはほとんど Mn-Zn系です(Ni-Zn系は高周波で使用)。特に超小型化をしない場合、方向性鋼板や無方向性鋼板、そしてスーパーコアも良い選択です。

1.2. 鉄芯の鉄損の考え方

鉄芯の鉄損とは、鉄芯が消費する損失(W)のことです。

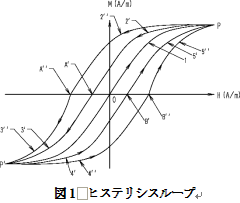

鉄芯が交流磁束を受けると、鉄芯の磁界が変化します。鉄は磁束を保持する能力がありこれをヒステリシスと呼びます。外部から受けた磁束を鉄芯が記憶保持し、この保持力を応用したものにハードディスクなどがあります。ですが変圧器として保持力は厄介です。何故なら、変圧器は一次コイルにより発生した磁束を二次コイルに損失なく伝えることでエネルギーを伝送するからです。ところが鉄芯が磁束を保持すると、一次コイルに入力したエネルギーが二次コイルに損失なく伝達できず、その分二次コイルが受けられる磁束が減ります。変圧器の鉄芯としてはできる限り磁束の保持力が低く、透磁率が高いのがいいのです。保持力はエネルギーそのもので、鉄芯は交流磁束により加熱します。鉄芯の場合は交流磁束による損失が計算できるようデータをカタログに記載され、例えば鉄芯質量 1kg が消費するエネルギー量として 1.5T 50Hz で 3W/kg などと表記しているわけです。よって変圧器の鉄芯は単なる高い磁束密度が使えるだけのパラメータでは不十分で、そこで損失を周波数と磁束密度で求められるよう製造メーカーが値を提供している訳です。

鉄損(W)はこの面積と周波数と係数を掛けた値で、どの磁性体も大体同じ様な線を辿ります。

損失の観点から、損失の順番は、

(大) 無方向性鋼板>方向性鋼板>極薄ケイ素鋼板・スーパーコア>アモルファス>ファインメット (小) >フェライトとなります。

右図は、

1、 鉄芯が磁化していない時、すなわち0点であるときに、コイルに電流を流すと電流に応じて磁束密度が上昇(図中線1)

2、 P点に達した後に電流を下げると1線を戻らず、2'や2''の線を辿り降下。これにより電流が0となっても鉄芯内に存在している磁束が残っているためA'やA''を通る

この現象は磁気粘性により起きる現象です。

3、 電流がマイナス(Y軸の左側)となりコイルの磁束が逆回転しても、暫くは鉄芯の磁束は + を維持し続けます。Y軸を超過(第三象限)する点A'やA''までは正転の磁束が残っている状態

4、 更にコイルの電流を増やすと3'と3''点を通り P' 点に到達

5、 点P'から再び電流をプラスとなりコイルの磁束が逆反転しても、今度は鉄芯の磁束が4'や4''を通り点B'やB''を通り5'や5''を通り再び点Pに到達し、よって 0 点を通りません。

ヒステリシスループは磁気粘性とも言い、磁気粘性が大きいほど鉄損は大きくなります。よって X' より X'' の方が損失が大きいこととなり、各社様々な磁性体を研究開発しているのは、この曲線を細くできるかを競っているのです。

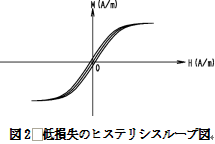

低損失のヒステリシスループを図2に示します。

結局変圧器の良し悪しは、

1、鉄芯の特性の良し悪し(磁気粘性)

2、使用できる磁束密度 B (PとP'点の位置)

で決定されます。

・変圧器の鉄芯は、ふたつの値が重要

何度も書いていますが、鉄芯はふたつのパラメータが重要となります。ひとつは鉄芯の磁束密度で、値は T (テスラ)です。もうひとつは鉄損損失で値は W/kg です。この鉄損損失は周波数と磁束密度そして磁気粘性に依存するので、W/kg がどの周波数で発生するかで決定されます。よって高い磁束密度かつ高い周波数のとき低い鉄損である鉄芯が特性の良い鉄芯となります。電磁鋼板を製造している会社は、高い磁束密度と低い鉄心損失の鋼板を開発しているわけです。フェライトの磁束密度は高くても 0.4T ほどしかなく、この場合コイルが大型化します。これを避けるため、高い周波数とすることで小型化と大電力化を実現します。よってフェライトはスイッチング周波数が低いと、大きな電力を扱う変圧器にはなりません。

鉄芯を決めることはすなわち、変圧器の性能の 70% を決定します。そして鉄芯断面積をできる限り太くすることでコイルの巻き数を減らし 20%。巻き方を工夫し、一次コイルと二次コイルをできる限り近接することで結合度を上げることが10%です。変圧器会社はこのことを熟知しているため計算した巻線仕様書は外部に出しませんが、実は変圧器の結合度という部分においては 10% の領域で勝負しているのです。これらを超える変圧器を作るには、磁性特性の良いものと鉄芯断面積を大きくすることで勝負できます。

・磁性体

変圧器に使用する磁性体は大別して二種類あり、純鉄の電磁鋼板と酸化鉄のフェライトとなります。

1,鉄材

・新日本製鐵が販売している無方向性電磁鋼板と方向性電磁鋼板で、使用できる磁束密度の限界はそれぞれ 1.5T と 1.8T です。鉄損は方向性鋼板は無方向性鋼板の 1/5 以下です。よって無方向性鋼板は高い周波数のインバータやコンバータでは不利です。方向性鋼板は 20kHz 程度まで扱うことができます。

・同じ鉄材としてのアモルファス系は、電磁鋼板として優秀な特性を持ちます。ファイメットコアはフェライトすら超える値を示します。使用できる磁束密度は 1.0T 程度までですが、高い周波数のインバータやコンバータで使用可能です。今回私が使用した MNeLコンバータではファイメットを用いて日本カットコア株式会社に作っていただきました。鉄芯はカットはせず一体ものとしています。

2,フェライト

フェライトには大別Mn-Zn系 と Ni-Zn系 の二種類があります。

コンベンショナルトランスはほとんど Mn-Zn系で、この場合最高周波数は 1MHz 程度までとなります。Ni-Zn系は 1MHz 以上の周波数となり、個人が簡単に使用できるようなものではありません。もしMn-Zn系を使用すると 1MHz 以下のノイズが止められないため、必ずノイズ対策が必要とります。Mn-Zn系 の鉄芯は磁束密度は 0.4T 程度が限界で、低い周波数(数k ~ 数十kHz) だと鉄芯が大型化するため鉄芯の価格が高価となります。そこで高い周波数でスイッチングすると、こんどは半導体のスイッチングを高速化しなければならず、回路や素子類の検討など面倒です。やはり安心して確実な変圧器を使うなら、方向性鋼板やアモルファス系が優れています。TDK のカタログにフェライトの特徴を書いているので、一読することをお勧めします。この中で注目するべき内容は鉄損で、フェライトとて高い周波数時の損失はそれほど下げられません。

1.2.2. 周波数が高くなると鉄損(W)が増える

50Hz 500Hz

一次巻数 120 12

二次巻数 40 4

もし 50Hz - 120t (巻数120回)の場合、巻線公式によれば同じ磁束密度 B(T) の場合 500Hz - 12tとなります。結果 50Hz と 500Hz のコイルの巻数は 1/10 となりますが、このときの鉄損(W) 500Hz は 50Hz の 10倍 となります。よってもし 120t - 50Hz で鉄損が 1W の場合、12t - 500Hz での鉄損は 10W となり、この時の磁束密度はどちらも同じです。

例えば、50Hz - 1.8T ≒ 1.2W/kg の場合、鉄芯の温度上昇 ⊿150℃ とします。

鉄損はできれば 1W/kg 以下にしたいです。可能であれば 0.8W/kg 程度に抑えた方が、後々の加熱トラブル対策が楽です。よって高い周波数と高い磁束密度に設定するには、鉄損(W)と周波数とを天秤にかけた上で決定することとなり、磁束密度 B(T) の低減方法としては、コイルの巻数を増やし磁束密度を低くします。鉄芯損失は材質で決定され、材質は発注時に選定すればよく、鉄であれば温度には耐えることがでるので心配はないのですが、コイルは高熱には耐えられません。

1.2.3. 鉄損を減らす方法

鉄損(W)を減らす方法は以下の3つの方法があります。

1. コイルの巻数を多くして磁束密度 B を下げる

2. 鉄損が小さい鉄芯素材を選択する

3. 周波数を上げる

これについて説明します。

1、鉄芯の磁性特性により磁束密度 B(T) を高く取れない場合

コイルの巻数を多くし磁束密度 B(T) を低く設定します。小型で結合度の低い変圧器に適しています。

2、鉄芯にヒステリシスループの面積の小さい鉄材を採用する場合

方向性鋼板やその他の損失の小さい電磁鋼板を使います。電力が大きく結合度の高い変圧器に適します。

3、周波数に比例して鉄損が下がる

巻き線公式から、入力電圧が同じ場合入力周波数が 50Hz と 100Hz では100Hz の鉄損は 50Hz の 1/2 となります。

項3について補足します。

鉄芯の磁束密度 B(T) はコイルの巻数が同じで周波数が高くなると比例分小さくなり、磁束密度は面積で効いてくるので2乗分少なくなります。ループを折り返す回数は周波数に比例して大きくなります。

結果周波数を倍にすると、磁束密度 B(T) は半分なので 1/4。折り返す回数は 2倍 となり、結果損失は 1/2 減ります。

この様に鉄損(W)を減らす手法(ノウハウ)は重要で、これを元に変圧器の設計をしていきます。

以上大雑把ですが、変圧器の損失を下げる三つの方法を理解しておくといいでしょう。

1.2.4. 鉄損の計算

鉄損(W)の計算方法を説明します。ここでは参考として新日鉄の 27ZH110 を参考とします。

(昔この情報は入手できませんでしたが、現在はインターネットに公開されています)

商用周期数で使用する鉄芯のカタログには必ずこの図があります。横軸が対数なのは損失が面積であるためで、この曲線は鉄芯の磁束密度 B(T) と使用する周波数においての鉄損 W (W/kg) を示した値(線)です。

① P-P'間の面積

② 1秒間に何回行き来したか

であり、鉄損 W (W) は次の式となります。

W (W) = 面積 × 周波数 × 係数C 式2

面積なので B2 となり式2を変形して係数を求めます。

係数C =  式3

式3

となり、

W(W/kg) = Bm2 × f × C(係数) 式4

よって係数 C は、 式5

式5

となり、

27ZH110 では、

1.4W = 1.82 × 50 × 係数C

よって係数 C は、

C = 1.4 / (1.82 × 50) = 8.64 × 10^(-3) (重要)

となります。

この値を元に、仮に 300Hz で使用する場合の鉄損(W)を知りたい場合の計算は、

式2に代入し、

W = 1.82 × 300 × 8.64 × 10^(-3) = 8.39 (W)

となり、鉄芯が消費する損失 W を簡単に求めることができます。

変圧器の鉄損計算詳細説明について

長期安定した変圧器にするうえで鉄損を下げることは重要な要素です。ここでは鉄損を計算する方法について説明します。実を言えば、鉄芯を製造販売している企業がこれら内容を提供しています。

新日鉄の方向性鋼板はここ。

新日鉄の方向性鋼板はここ。

D004je_方向性電磁鋼板 GRAIN-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS

無方向性鋼板はここ。

D005je_無方向性電磁鋼帯 NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL SHEETS

この資料は個人的に入手することは困難でしたが、現在はネットが普及したおかげで誰でも入手可能です。

この資料に鉄損のデータがあり、使用する鉄芯の損失を確認できます。

方向性鋼板(27ZH110)の鉄損カーブ

無方向性鋼板(35H210)の鉄損カーブ

例えば方向性鋼板(27ZH110)の鉄損を 1W にすると、50Hz では 1.6T、60Hz では 1.4T まで使用可能であることがわかります。次に無方向性鋼板(35H210)の鉄損を 1W にすると、50Hz では 1.1T、60Hz では 0.95Tまで使用可能であることがわかります。結果方向性鋼板を使用した方が、小型で高性能な変圧器を作れることとなります。

・高い周波数においての計算方法

前にも書きましたが、鉄損は1秒間に何回磁束が移動させたかと、どの領域まで変化させたかで計算できます。実は変圧器の鉄損は、表の1点が決まれば簡易計算で求めることが可能です。そこで私が制作した変圧器計算アプリを用いて簡単に得ることが可能です。ただし磁化率については配慮していないので、あくまでも簡易計算であることに注意してくだい(アプリの使い方は別のページを参照)。

高い周波数も計算方法は同じで、1点 が決まればアプリで求められます。実はアプリ起動時に最初に入れた値は、新日鉄の方向性鋼板 27ZH110 の値です。この内容で磁束密度や電圧、周波数、磁性体の断面積を変えて一気に計算可能です。変圧器を構成する場合、損失(W)は一定以下にしなければならない領域があります。このあたりは形状や空冷方法などで差が出ますので各社まちまちですが、個人で制作する場合、最高で 0.8W 以下が望ましいでしょう。

・プロトタイプ MNeL コンバータで使用したファインメット鉄芯についての総括

最初に制作したプロトタイプの MNeL コンバータで使用したファインメットの鉄損は、4kHz 10t での鉄損が 0.1W以下 でした。この時の磁束密度は 1T 程のため、損失は想像を超える低損失となります。もともと 100kHz 程度まで使えるようですが、高い磁束で使えるかは疑問でした。フェライトの 1.4T 程度とは違い 1T 程度まで使えるため、変圧器は小型にでき巻き線も少なくできます。これにより太陽光が少ない曇りや早朝から充電可能なコンバータが作れるのです。もちろん方向性鋼板を用いても可能ですが、周波数を高くする場合は、磁束密度を下げて作ってください。よってスイッチング周波数が 20kHz 以下の場合はフェライトの出番はありません。またフェライトは高価で大型鉄芯を入手するなら別の鉄芯の方が低価格です。ここでは高周波ではなく、スイッチング周波数20kHz 以下のコンバータやインバータのコンベンショナルトランスです。よってわざわざ高価なフェライトを用いるなら、別の鉄芯を用いた方が製作も含め有利です。

1.2.5. 変圧器として成立している条件

変圧器が成立している条件を簡単に説明します。

ここで言う成立とは、

1. 鉄芯がコイルの磁気エネルギーを受け発熱し鉄損(W)が一定値内に入っているか

2. コイルの電流でコイルが発熱するエネルギー量が一定値内に入っているか

の二つです。

項1は鉄損(W/kg)で使用している鉄芯の係数Cに対し、使用する磁束密度 B (T) と1秒間に何回行き来するかを掛け合わせたものです。

C値 は材質によって変化し、純鉄は高い B(T) まで使用できますが、周波数が高くなると損失の関係から B(T) を高くできません。一方酸化鉄などフェライトの磁束密度 B(T) は純鉄の1/5程度ですが、高い周波数まで対応します。どちらにしても鉄損が一定以上の値に達した場合の発熱は危険と判断できます。

この危険領域は鉄損が何 W であるかを元としています。

ここでの鉄損(W) の上限は 0.7W/kg としました。

高い周波数にして変圧器を小型し高い時速密度 B(T) まで使用する場合、アモルファスやアフィンメットを使用することで損失を下げることができます。その分価格は上がりますが、小型化と低ノイズ化、そして何より体損失化を望むには必要な素材と考えられます。

変圧器で失われる損失を少なくすることが MNeLコンバータの低損失とは大きな相関関係があり、よってどの鉄芯を用いるかがとても重要で、鉄損をどれだけ下げられるかが、変圧器の自由度に影響するのです。

・銅損について

銅線に電流を流した時、銅線の抵抗値によりジュール熱(W)が発生、この電力が銅損 W です。

この電力は、コイルとの準抵抗と電流値で計算します。

通常の変圧器の場合、電線の断面積 1sq (1mm2)当たり 3A 程度が限界値となり、この限界値は使用する銅の絶縁ワニスの種類によって上限温度が変わります。一般的に使用するエナメル線 UEW では、3A/sq 以上の電流は流せないと考えてください。

ワニス処理は個人で扱うのは面倒で、私の場合産業用強化電線 MLFC を直接鉄心に巻きワニス処理をしていません。MLFC は 1.25sq で約 30A 流すことが可能ですが、この後説明する形状では 15A / 1.25sq 程度まで使用可能です。巻数が多い場合、その分電流を下げて対処します。

これは電線のカタログに記載されている電流減少表を元に確認してください。

MLFC はとても強い電線で変圧器のコイルとしても使用できますが、ビニル電線などは使用しない方がいいでしょう。理由は、MLFC の定格温度は 110℃ で、瞬間であれば 200度 程度まで耐えますが、ビニル電線は 60 ~ 70℃ で電線が溶けてしまい、変圧器としてはほとんど電流を流せないこととなります。

この後の「項1.4 電磁ワイヤーについて」を参考ください。

1.2.6. カットコアの断面積

日本カットコアトランス CSシリーズ の開口断面積を示します。

開口断面表とは、日本カットコア株式会社が販売している CSシリーズのカットコアの開口面積のことで、電線を巻くとき、開口部を超えた電線は入れることができません。よってこの開口断面積は扱う電力上限が決定されてしまいます。実際日本カットコアトランスのカットコアを使用する場合、この開口部面積で電線数の上限と鉄芯断面積 X 磁束密度で、ほとんど決定されることとなります。

私の場合、鉄芯をカットしない状態でコイルを直巻きして作りました。

(MNeL方式の場合、鉄芯ギャップとカットは不要です)

名称 鉄芯断面積 開口部面積

mm2 mm2

CS-6.3 200 363

CS-8 220 390

CS-10 220 520

CS-16A 275 520

CS-16B 275 650

CS-20 330 650

CS-25 325 840

CS-32 390 840

CS-40 455 840

CS-50 400 1400

CS-63 480 1400

CS-80 640 1400

CS-100 720 1400

CS-125 665 1400

CS-160 760 2075

CS-200 950 2075

CS-250 1140 2250

CS-320 1100 2975

CS-400 1430 2975

CS-500 1375 3400

CS-630 1750 3400

1.3. 実際の計算例

使用する鉄芯を新日鉄の方向性鋼板とし、仮に周波数 f を50Hz 、電圧 E を30V 、鉄芯磁束密度を 1.8Tとし、式1を用いて計算します。

・一次コイルの巻数は、

N1(一次巻き線数) = ![]() 式2

式2

E=30(V) , f=50(Hz) , 断面積 16×45×10-6(m2) , Bm=1.8(T)

結果 1次巻線数 N1 は、104(t) が求まるので、

入力 30V 50Hz の場合最低 104t 巻けば良く、ここでは120(t)とし、1t 当たりの電圧は約 0.25V です。

・二次コイルの巻数は、

二次コイルは求めた一次コイルとの巻数比により求める電圧を得ることができるので、例えば、10Vが欲しい場合、

30(V) : 10(V) = 120 : 40 となり、

二次コイルは 40(t) 巻けば10Vの電圧を得ることができます。

・100Hz にした時の鉄損を50Hzの時と同じ鉄損(W)にしたい場合

項1.1.1.で係数 C を求めました。

C = 8.64×10-3 (値は使用する鉄芯の損失係数で、式6 の値は 27ZH110 における損失係数)

鉄損 1.4W を 0.7W に抑える計算

1.4 = 1.82 × 50 × 8.64 × 10-3 であるため、

0.7 = B12 × 100 × 8.64 × 10-3 と展開でき、

この式を計算すると、B1 は100Hz , B=0.9 となります。

求めた0.9Tを 式1 に代入し、

N1 = (一次巻線数) =  式3

式3

N1 = 104.2 が求まり105t とします。二次電圧を 10V とした場合 35t となります。

結果、一次電圧 30V 、 周波数 100Hz 、 磁束密度 B = 0.9(T) 、鉄損 0.7W の変圧器となります。

この様に、変圧器の計算はそれほど難しいことではありません。

この計算を何度も行い、求める値になるまで繰り返します。

ここまでのページで説明している内容は、変圧器を構成する上で重要な内容を含んでいます。よって変圧器の基本を理解し、当シートを用いることで、余計な計算をせず成立した値を得ることが可能です。

1.4. 電磁ワイヤーについて

変圧器のコイルに使用する電磁ワイヤーについて説明します。

電磁ワイヤーはエナメル線のことで、ビニル電線等も使用できますが最高温度が、60℃ を超過すると溶け始めます。よって製作した変圧器にどれだけ電流を流せるかは、使用する電線の種類と太さ、空隙があるか、強制空冷か、などの要素で決定します。

通常変圧器に使用する電磁ワイヤーは UEW で、120℃ まで使用可能です。様々な電線が存在しますが、体表的な電線の温度一覧を下図に示します。

名称 記号 耐熱クラス 許容最高温度 特徴 用途

ホルマル線 PVF A種 105℃ 油入り 油入り変圧器

ポリウレタン線 UEW E種 120℃ 汎用線 変圧器

ポリエステル線 PEW F種 155℃ 変圧器

ポリエステルイミド線 EIW H種 180℃ 高価 変圧器、モータなど

ポリアミドイミド線 AIW N種 200℃ 高価 変圧器、モータなど

高性能な電磁ワイヤもありますが、素人では狙った温度に合わせられません。

1.4.1. 平角銅線

平角銅線の規格について説明します。

銅線の断面を 2mm × 3mm (6sq) などの角とした電線で、2×3 2XC とした場合、2mm X 3mm の 6sq 電線となります。

電線の周囲にノーメックスという絶縁紙を2重に巻いた物 2XC と示し、1XC は絶縁紙を1重としたものとなります。

これら電線はワニスで固める必要があり、ワニスの温度種別は180℃までの H種 以上となります。

素人がノーメックスを使用することはないと思いますが紹介だけはしておきます。

1.4.2. MLFC電線(産業用強化電線)について

小型変圧器の巻き線は通常エナメル電線を使用しますが、ワニスで固め焼きを入れるのは大変です。そこで、一般の配線用電線を変圧器のコイルにした形状とするコイルを紹介します。

使用する電線は作業用強化電線 MLFC で、定格温度は110℃となります。60℃ が限界の VVF電線 は変圧器としては使用しないようにしてください。もし他の電線を使用する場合、カタログから定格温度を必ず確認し 110℃ より低いものは避けた方が安全です。

電線に流せる 110℃時の電流値は、MLFC の場合 1.25sq で約30A です。変圧器に巻いた場合20A程度と考えて良いでしょう。密巻きとすれば更に電流は下がります。電線に流せる電流値は使用環境や通風状態、空隙などで変わり、強制空冷として電流を稼ぐこともできます。電流は構造によって大きく変化しますが、私の場合は強制空冷としました。

1.5. MNeL変圧器計算アプリの紹介

変圧器の巻き線計算シートを作成したので、この使い方について説明します。シートはダウンロードしてご使用してください(アプリはここ)。

このシートで変圧器の計算を一気に行うことができます。

・MNeL計算アプリ公開

すべて無償でダウンロードしてお使いいただけます。

今のところ、Windows のみの exe ファイルですが、近々に Mac 用を作成する予定です。

・Vector にアプリが登録されました。

Vector からのダウンロードはここからお願いいたします。

これら内容は、上記の変圧器技術と並行に活用ください。

有名どころのソフトサーバーにも展開しているのですが対応が遅すぎるので、時限的制約はあるものの共有サーバに登録しました。

ちなみに、すべて無償としています。個人、企業など制限なくお使いください。

責任について

当ソフトを用いて問題が発生した場合の責任は、MNeLはどのような責任も負いません。ご理解ください。

当実行ファイルにウィルスはありません。そもそもそのようなものを作るノウハウがありません。

当変圧器計算アプリにおいては、コンピュータに問題を起こすコードは存在していないと思います。

ただし、実際には即実行ファイルのためウィルスチェックが入り警告が出ますが、これは Windows の仕様のためです。ご心配なく解凍してください。

ファイルはインストールする必要はなく、どこに入れても動作する筈です。

1.7. 実際の変圧器計算の条件

ここでは、実際の変圧器設計をします。

1.7.1. 鉄芯を 新日鉄の 27ZH110 の場合

日本カットコアトランスに新日鐵の 方向性鋼板 27ZH110 を用いた場合の計算をします。

コイル電線は、MLFC 2sq の電線を巻き、鉄芯の損失上限は 0.7W とします。

計算シートの入力部位は、一次電圧、二次電圧、周波数、周波数ステップ、鉄芯断面X(mm)、鉄芯断面Y(mm)、使用する磁束密度 B(T)です。鉄損係数 C は、使用する鉄芯の特性 W(W)、周波数 f(Hz)から計算した値とし、この時の磁束密度 B を入力します。

製作する変圧器は、入力電圧 30V とします。

1.8.2. 鉄芯形状と電力の関係

電力に対して最低必要な鉄芯の太さや形状があり、電力は鉄芯が少し大きくなるだけで扱える電力が形状以上に大きくなります。つきまして鉄芯が小さいと感じたら、少し大きな鉄芯を用意するのは賢い判断です。これまで計算した結果 CS-10 では不足しているため、CS-20 や CS-30 を用いて解決する方法が良いという感じです。実際小さい鉄芯なので、いくら電線を太くしても伝送できる電力は限りがあります。このように「鉄芯の少しの余裕が大きな余裕」となりこれが良い変圧器を作るコツです。鉄芯は決して高いものではないので、余裕があるものを使いましょう。

1.9. フェライトの磁束暴れと扱える周波数について

フェライトは、磁束密度が低い替わりに鉄損も小さく、高い周波数においては大電力を扱うことができます。実際多くの会社がこの鉄芯を用いて電源を構成しています。フェライトの問題は二つあり、磁束密度が低いことと、磁束の偏向速度が速いためスイッチング速度に応じた出力がコイルに発生することです。

ここに書く内容には指標がないためカタログなどに値としては出てきませんが、変圧器とした場合に扱える周波数帯域として記述され、コンベンショナルトランスの場合「トロイダルコイル活用百科」において共振する周波数が最大周波数とな理、そこまでの周波数ノイズが発生することとなります。コンベンショナルトランスが成立するには、この共振周波数より低い値で使用することとなります。共振周波数とは、鉄芯の磁気が S局 から N極 に変化する速度と、空芯コイルが持つ空間磁束の共振する値が加わったものです。よって鉄芯が細くコイルの磁束を十分に吸収できない場合、共振点は空芯コイルと鉄芯による二つが影響していることとなります。変圧器として使用する周波数より高い周波数は、コイルが磁束を吸収できないことから、これ以上の周波数領域では変圧器として使用できないこととなります。よって変圧器としては低い周波数領域で使うこととなり、もし高い周波雨で高い磁束密度にしてしまうと損失が非常に大きくなってしまい焼損します。さてここまでの周波数で使うことはないので結果だけを書きますが、鉄を基材とした鉄芯の磁束偏向速度は遅く、このことから高周波ノイズは鉄を元とした鉄芯を用いると出力されません。また高周波ノイズは鉄芯で熱に変わりサージ電圧も吸収されます。

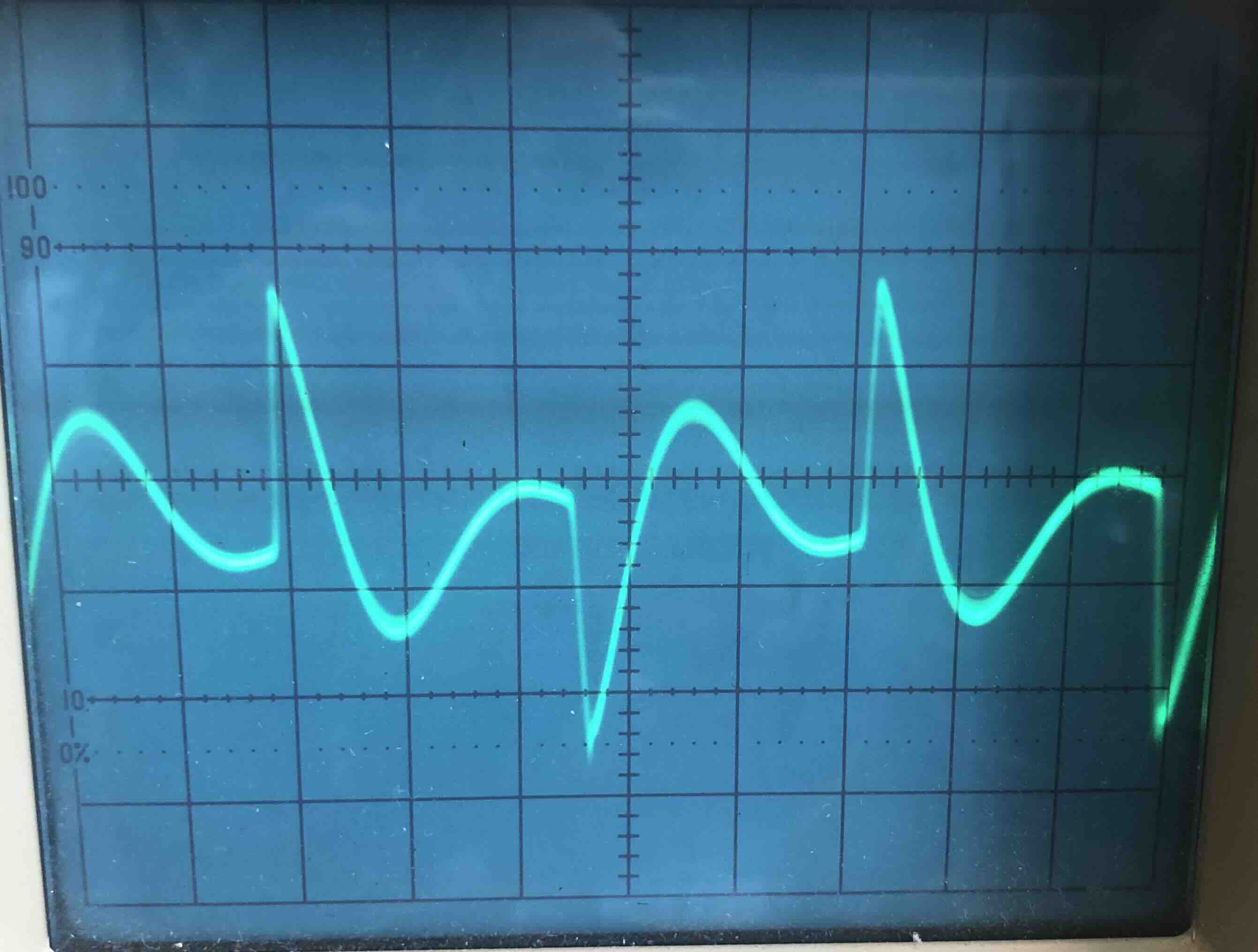

写真は、スイッチング周波数を下げた時の変圧器の出力波形です。

+ - に急激に上下している部分が Power MOS FET のスイッチングした時の波形ですが、斜めに立ち上がっていることが分かります。Power MOS FET は急激に ON-OFF をしているのですが、ドレインに接続されている変圧器の部分は応じた電圧変化にならず、電圧の上昇下降は緩やかとなります。これは、使用している鉄芯の磁束偏向速度によって制限されているわけです。もし鉄芯にフェライトを用いるとこの上昇下降は急峻となり、ラインは見えなくなります。その分高い周波数成分が出力に現れることとなり、ノイズに対処しなければなりません。ところが鉄を基材とした場合、鉄芯がそれら高周波を抑えるのです。

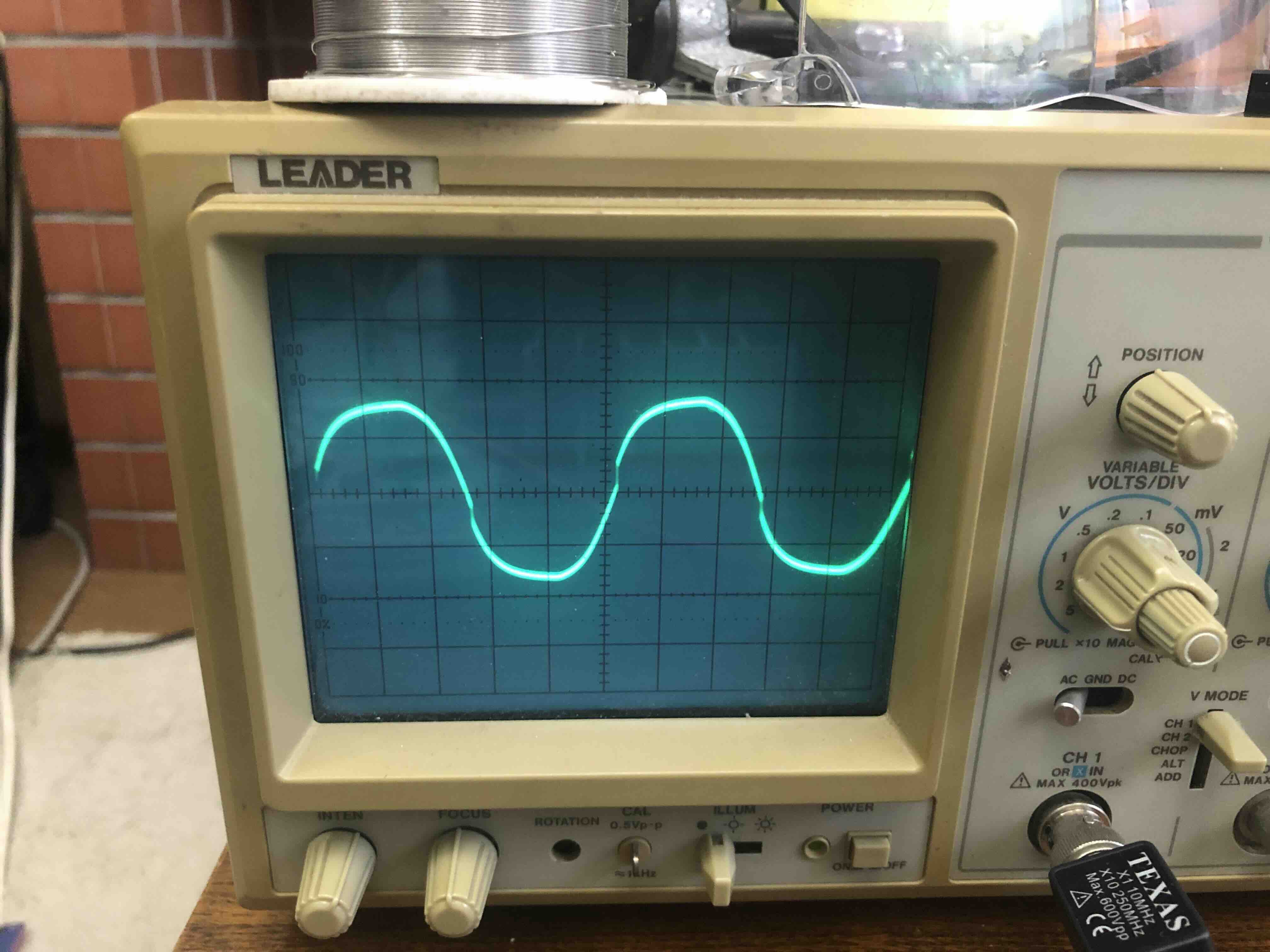

この写真は鉄芯の磁束が偏向する速度と一致した場合の出力波形で、sin波に近いことがわかります。よって出力ノイズを消すためには、ある程度の周波数だけをターゲットに消すことで、簡単に低ノイズかつ高効率なスイッチングコンバータを作ることができることがわかると思います。

2. 電気技術(トロイダルコア活用百科を補間)

私がどのようにして電気の技術を手にしたのかについて書きます。

会社は1000人規模のインフラに関する製造業。変圧器は電気機器の基本のキで、技術は大学を出た時点で持ってました。ただし高周波(MHz帯域)変圧器は知らないがコンベンショナルトランスについて多くの知見があるのは、独学で勉強し実際に作りしデータを集めたからです。学生時代はコイルを自作し鉄芯で特性が変化する様が楽しかったですよ。

CQ 出版の「トロイダルコア活用百科」は一読するべき書物で、高周波トランスを作ることをベースとしてます。

フェライトの B(T) は小さく高周波数トランスはすぐに作れますが、周波数が低いトランスとしてはフェライトの B(T) はあまりにも低く鉄芯が大型化するため作り難いのです。しかしそもそも鉄芯を入手することが大変で、普通に販売されていません。

このブログでトロイダルコア活用百科に書かれていない技術を補間します。ここでは周波数が低くても大電力を伝送できる小型変圧器の技術します。

私たちが作ろうとしている電源装置は高周波ではなく、比較的低い周波数でありながら大きな電力を伝送できる変圧器です。

なぜ高周波ではないのかについて説明すると、

1, 高周波装置を実現するには半導体が高価

2, 高周波は考察しなければならない要素が多い

3, 高周波を伝送する変圧器は高いノイズ抑制技術が求められる

4, 20kHz を超える装置を作る場合、資格が必要

となります。

装置の損失を低く抑え同時にノイズを抑制、どこで折り合いをつけるかは重要で、使用する変圧器の特性は素材で大きく変化し、整合変圧器は効率上理にかなっています。

だからコンベンショナルトランスを作るためのノウハウをここに公開

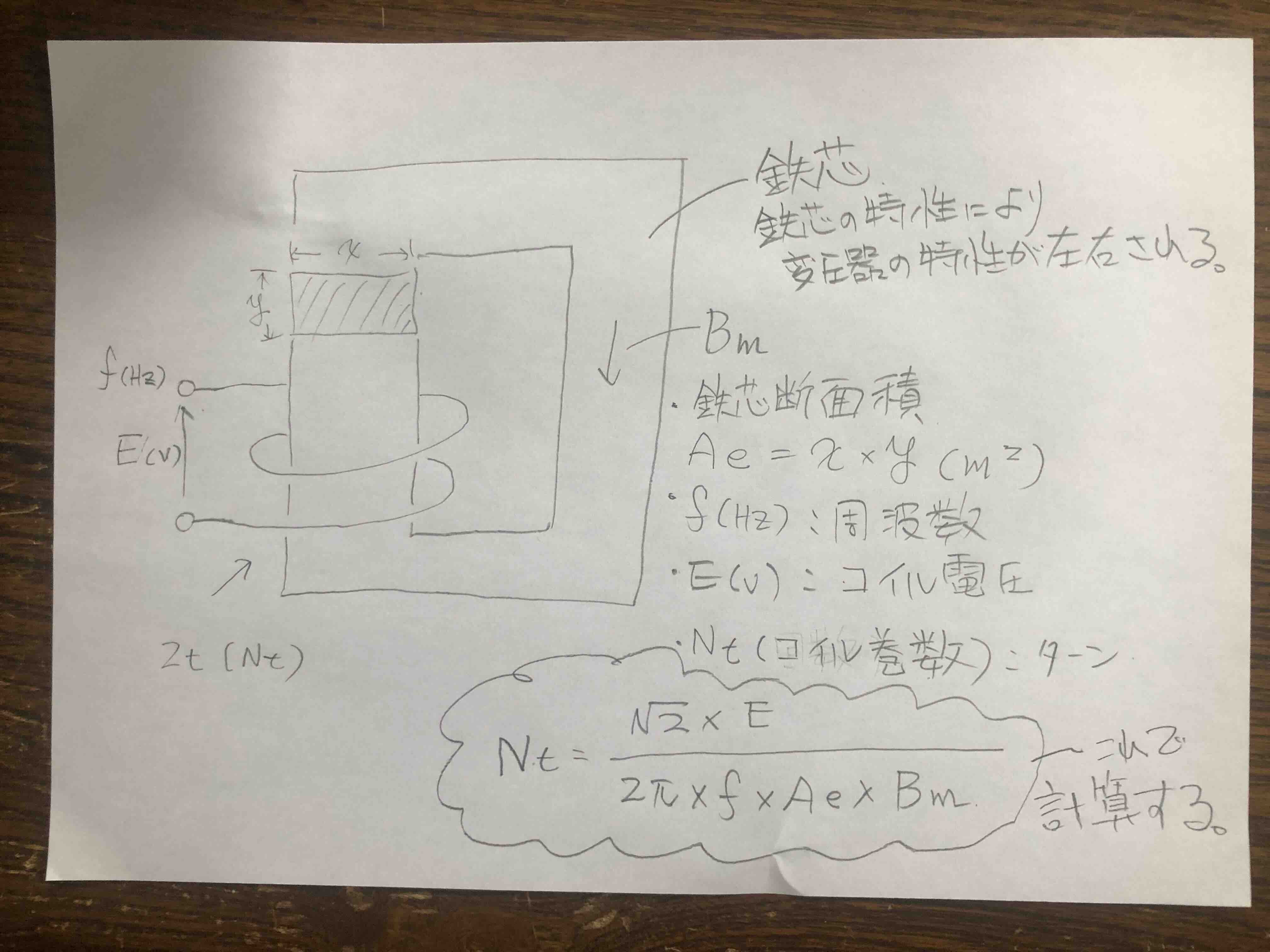

下の図に、変圧器の巻線公式を示します。

この公式で殆どの計算は可能です。

考え方は非常に単純で、

鉄芯にコイルを何回巻くのか ?

パラメータの Nt がコイルの巻き数で、ここを決めるとあとは自動的に求めます。

未知数なのは、Bm (磁束密度 T テスラ)、Ae (鉄芯断面積 m2) です。

Bm (磁束密度 T テスラ) が高い値となればコイルの巻き数が少なくなり、フェライトに対して鉄は 6倍 ほど大きな値となります。アモルファス系の場合でも 5倍 程度大きくなります。使用できる磁束密度はカタログに記述されていますので、参照してください。

注意として、絶対にこの値を超えてはならないことと、鉄損は 1.8W/kg を下回ることとし、できれば 1W / kg 程度にすることが望ましいのです。

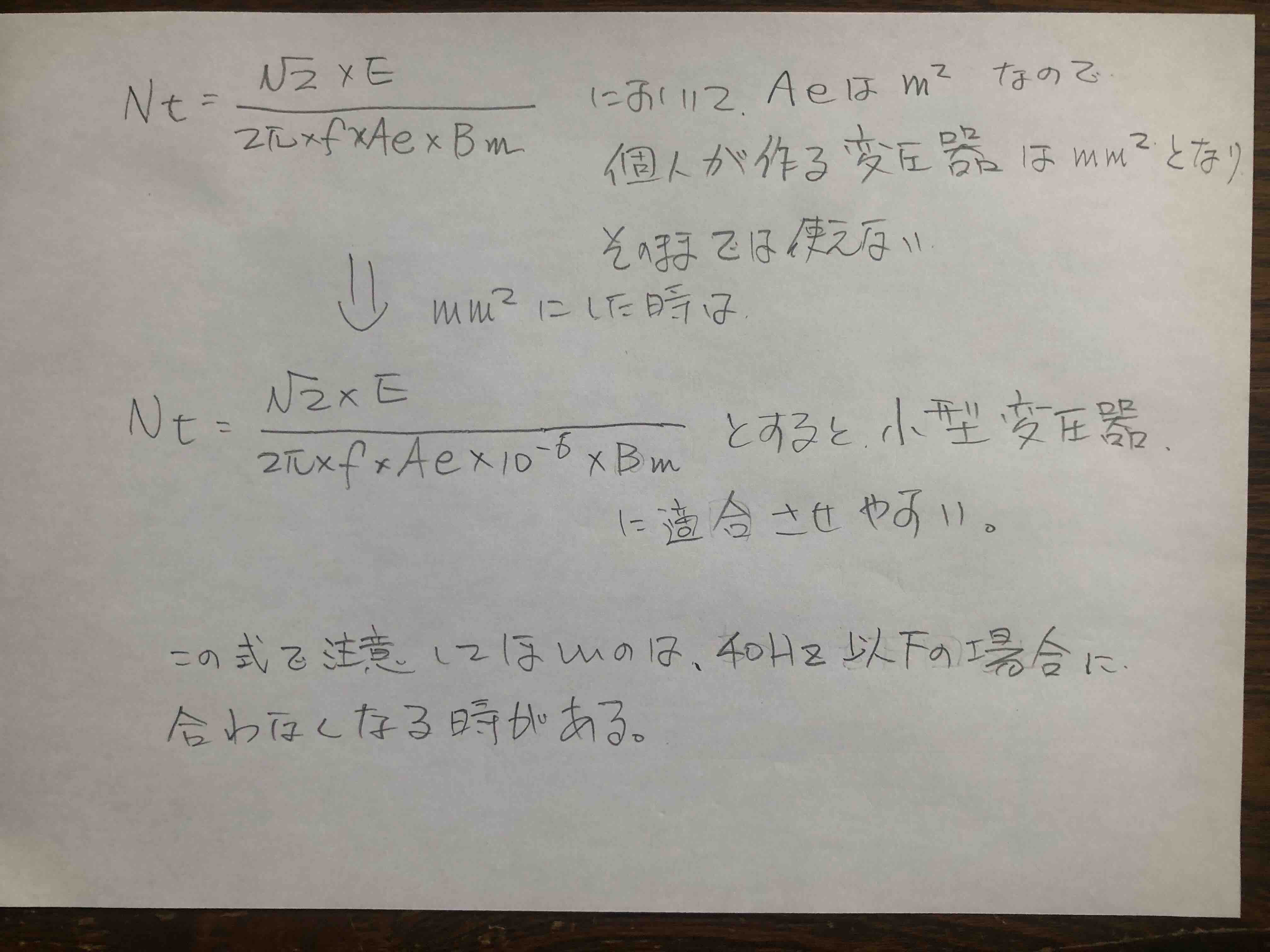

Ae (鉄芯断面積 m2) が大きくなれば、その分コイルの巻き数は少なくなります。む鉄芯形状はこちらで決定するため自由度は高くなります。ただし巻線公式は m2 であるため mm2 に変換して計算する必要があります。

鉄芯断面積は積厚で変更可能で、自由にカットして適当な値にできます。

方向性電磁鋼板は磁束方向があるので、組み付けるとき注意が必要です。

カットコアの場合自由度は少なく、販売されている形状で決定されます。

フェライトの場合形状は固定されているため、販売されている鉄芯を適当に選択することで決定され、実際 B(T) が小さいので形状が大型化し、大型フェライトはファインメットより高価なためフェライトを導入する利点は少ないのです。

mm2 に変換した式を下図に示します。

一次巻線の Nt が決定されれば、二次コイルの巻線はその比例式となります。ただし、周波数 40Hz を下回るとこの公式から外れ、E(V) が受けられなくなるので注意しなければなりません。また商用周波数以下で運用することは殆どなく、この式にはこのような欠点が存在するという認識程度で良い(なぜこの式が使えなくなるのかは知りません)のです。

・f (Hz)

周波数は、製作するコンバータで決定されます。

私の場合 10kHz 以下が多く、大抵の半導体素子が低価格で入手可です。

50kHz を超過すると、通常の整流ダイオードなどが使えなくなるので注意が必要となります。要するに周波数が低いと磁束密度が超過し、周波数が高いと、高速に対応した素子類が必要となるのです。

変圧器の巻線公式内容の簡単まとめ

・鉄芯の磁束密度 Bm (T) が高いとコイルの巻き数が減る

・周波数 f (Hz) が高いとコイルの巻き数が減る

・鉄芯断面積 m2 が大きいと、コイルの巻き数が減る

・入力電圧 E (V ) が高いと、コイルの巻き数が増える

となり、コンバータを作る際自分がどの程度の周波数を用いた装置にするかを最初に決める必要がある。

これらパラメータを決定すれば、変圧器としての形状は自ずと決定されていきます。

結合度について(未完)

結合度を高める手法について説明します。

変圧器屋に製作を頼む場合

変圧器屋に製作を頼む場合、次のようにすれば良いです。

・一次電圧は実行値

私の場合太陽光パネルが 30V であるためこの電圧となります

(電圧変動した場合の余裕分)(実際の運用は最大 20V となるがそれでも可)

・一次巻線のみを巻く

・一次巻線は中性点を設ける。

または二つのコイルを共巻きにし、両端を接続し中性点

とすることで、高性能な変圧器を作ることができます。これを共巻(ツイスト巻き)と呼びます。

・一次電流値、入力が 30A の場合、コイルに流れる電流は 15A

試験器では MLFC 1.25 を 3本 パラレルで使用するので、合計 6本 が共巻となり 60A 程まで使用可能です(試験器は強制空冷とし100A 程許容)。

・周波数は製作するコンバータで決定するのでその内容

最初に変圧器と相談して決定します。

・出力電流値は二次コイルがないので、ありません。

・温度種別は B種(H種でも良い)

・変圧器は端子台接続(できれば 3P ではなく 6P とすると配線時に楽)

・鉄芯の損失は、周波数において 1W 以下(実際は 0.2W 程度)

・鉄芯断面積はできる限り太く(カットコアの形状で決定)

以上