3連休、中村屋の美術館で荻原守衛の「女」を見たら、、(▼)

モデルの相馬黒光さんについて、もっと詳しく知りたくなる。

新宿からの帰り道、図書館で「相馬黒光」関連本を探し、書棚に出ていたこちらを借りてみる。

葉室麟さん、初めて読んだかも。。相馬黒光の一代記と思って読み始めたら、あれ、なんだか違う。

旧仙台藩士の三女として生まれた星りょう(後の相馬黒光)。その利発さから「アンビシャスガール」と呼ばれたりょうは、自分らしく生きたい、何事かをなしたいと願い、明治28年に東京の明治女学校へ入学する。女子教育向上を掲げる校長の巌本善治は「蝶として飛び立つあなた方を見守るのがわたしの役目」と、りょうに語りかけた。明治女学校の生徒・斎藤冬子と教師・北村透谷の間に生まれた悲しい恋。夫・国木田独歩のもとから逃げたりょうの従妹・佐々城信子が辿った道のり。義父の勝海舟との間に男女の関係を越えた深い愛と信頼を交わした英語教師のクララ・ホイットニー。校長・巌本の妻であり、病を抱えながらも翻訳家・作家として活躍した若松賤子。賤子に憧れ、その病床へ見舞いに訪れた樋口一葉……。りょうが出会った、新しい生き方を希求する明治の女性たち。その希望と挫折、喜びと葛藤が胸に迫る感動の歴史長編。(集英社サイトより)

黒光と縁があった女性たちの群像劇の様相。特に、彼女たちの恋愛観・人生観に主眼が置かれ、、というかそこにフォーカスしぎではないのか??というくらい、それにまつわる女性たちの心情が事細かに描かれていて、なんだか食傷気味になる作品。

若松賤子 → 樋口一葉 → 相馬黒光と、思考が転換してリレーしていくストーリーなど面白くはあったのですが。

そもそも、相馬黒光や黒光の長女・俊子について詳しく知りたいと思って手に取ったので、この二人と荻原守衛・中村彝の絡みが、最終章でさらりだったのが物足りず。

▼黒光が「女」を見た場面

跪いてはいるが、それは屈服しているのではない。むしろ女であることを大地と天に向かって誇示しているのだ。そして何かを求めている。自らに降り注ぐ慈雨のような、ひとの思いだろう。そのことを疑わず、まっすぐに受け止めようとしている。何者からも、自分からも逃げない女だ。

りょうは守衛を振り向いた。

「これが、私の魂ですか」

守衛は答えずに微笑しただけである。それは愛ではなかったか。(単行本:317~318ページ)

▼俊子が裸像のモデルを承諾する場面

十五歳になった俊子に彝は声をかけた。

「絵のモデルになってくれないか」

当然、裸婦像である。モデルは着物を脱いで裸になる。少女にとっては恥ずかしさでためらうことだった。

しかし、俊子は何を思ったのか、微笑を浮かべて、

ーーはい

と答えた。俊子が何を考えたのか、よくわからない。ただ、何かに向かって、自分を飛翔させたかったのかもしれない。(単行本:332ページ)

黒光が「女」を見た場面など、力を入れて描いているのはわかるのです。でも、なんだか説明が過ぎというか、この場面だけですべて語ってしまおうという感じで。逆に、俊子の場面は、「え、これだけ?」みたいな。美術館で見た彫刻や絵画の存在感の記憶が生々しいので、もっとなにかあるだろうと思ってしまい。。(まぁ、画家・彫刻家とモデルの関係性、ましてやその内面部分のことなんて、真実を書いたものなどないとわかってはいるのですが)

でもやっぱり、もっとこの人たちのことが知りたい!

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

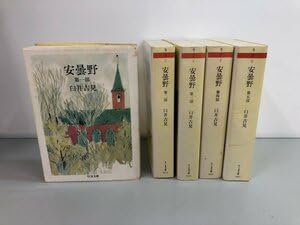

実は、私持っているんですよね。相馬黒光関連本、しかも複数。