さ~て、先日、ある資料を読んでいましたら、『国友一貫斎』と言う人物に出会う機会がありました。

鉄炮鍛冶に関連す人物だろうな?とは、直ぐにイメージしたのですが・・・詳細を知りません。

そこで、少し調べて見ました。

以下、

に掲載されていた内容を転載させて頂きます。

尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。

国友一貫斎の生い立ち

夢鷹図(部分)国友一貫斎像

(国友一貫斎家資料)-

国友一貫斎は安永7年(1778年)10月3日に、近江国坂田郡国友村(現在の長浜市国友町)に生れた。幼名は藤一、9歳と成った天明6年(1786年)には、家名を継いで藤兵衛と名乗った。自ら「一貫斎」、または「眠龍」と号し、「能当」の号も使った。彼が発明・考案した器物類へは、このいずれかの号をタガネで刻み込んでいる。

また、一貫斎がその科学的知識の多くを学んだ平田篤胤は、一貫斎を「国友能当」の号で呼んでいる。「能当」とは、鉄砲の弾が「能く当たる」の意味から来ている。実名は、「重恭」で、書状の自署などに使用する事が多い。

一貫斎の科学・技術における業績は多岐に渡るが・・・ここでは火縄銃と気砲、それに反射望遠鏡の製作と天体望遠鏡に限って、その事蹟を紹介する。

鍛冶師としての一貫斎

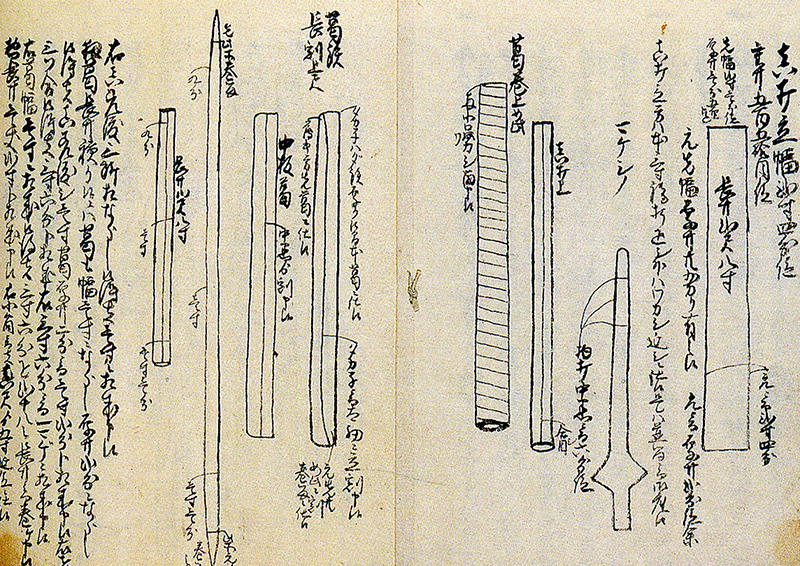

大小御鉄砲張立製作

-

従来、火縄銃の製作は、師匠から弟子へ伝える秘事として扱われ、弟子入りの時も決して技法を人に明かさないと言う起請文を提出するのを常としていた。この常識を打ち破ったのが一貫斎であった。彼は、前老中である松平定信の依頼に従って、文政元年(1818年)『大小御鉄砲張立製作』と言う本を著している。松平定信は18世紀末以来、ロシア船をはじめとする外国船が日本近海に現れ、通商を望む他、小規模な衝突を繰り返す事を憂慮していた。日本の国防・海防のためには、何よりも火器の充実が必要と考えたのである。そこで、火縄銃の大量生産を行なえる様にするため、一貫斎へその製作方法の公開を求めたのである。

一貫斎はこの依頼に従って、『大小御鉄砲張立製作』を著した。この書物を持ってすれば、鍛冶の心得さえあれば、如何なる大筒でも製作する事が出来た。また、鉄砲製作方法は古来より伝わっているが・・・鍛冶によって様々であり一定しなかった。ここでは、火縄銃製作方法の統一を図っている。正しく、火縄銃製作のマニュアルづくりであったと言えよう。この著作は、彼が優れた技術者であると同時に、文才・絵心にも恵まれた人物であったればこそ、実現出来た事であった。この著作を、一貫斎は松平定信に献じ、翌年には金沢藩主前田家に献じている。

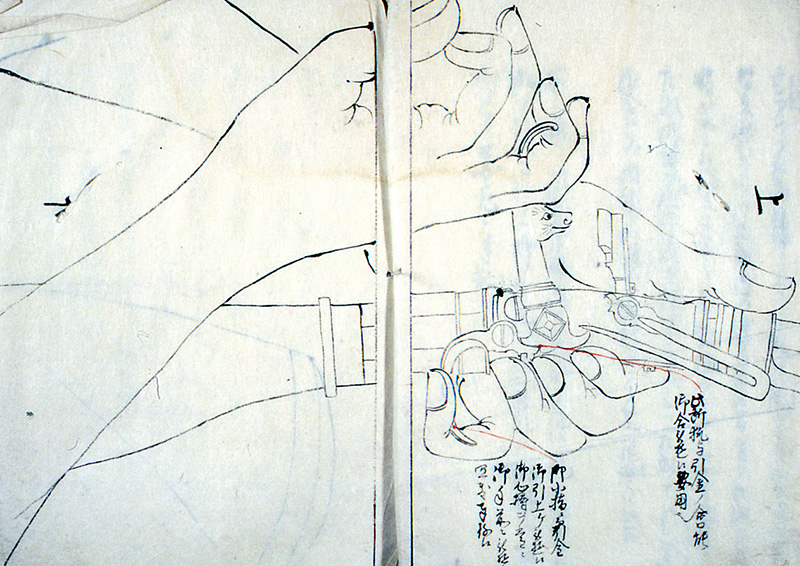

空気銃「気砲」の製作

-

一貫斎は、日本で初めて空気銃「気砲」を製作した。すでに、文化11年(1814年)には、膳所藩に仕えた眼科医・山田大円より、オランダ渡りの空気銃の説明を受け、間もなくその模型の製作に成功していたと言われる。その後、江戸に出た一貫斎は、文政元年(1818年)10月5日に、同様に江戸に出ていた山田大円から空気銃の実物を見せられた。この空気銃は破損していたが・・・修理する職人がなく放置していたものを、丹後峰山藩主・京極高備(たかまさ)を通して、大円が借り受けたものだった。

一貫斎はその場で、空気銃の修理を依頼され、短期間でそれを果している。一貫斎は作業に当たり、修理した空気銃の詳細なスケッチや記録を残しているが・・・その性能は彼にとって物足りないものであった。そこで、より性能が優れた空気銃を製作する事を思いたったのである。

-

一貫斎が考案した空気銃「気砲」は、同年11月1日をもって製作が始められ、翌年3月9日に京極高備へ納品された。同時に気砲の使い方を解説した『気砲記』を著している。当初は3匁5分玉の口径を考えていた様であるが・・・実際に納入された気砲は1匁5分玉の細口径(約1.1センチ)と成っている。

文政2年(1819年)5月24日には、若狭小浜藩主であった老中・酒井忠進(ただゆき)の前で御前射撃を行っている。国友一貫斎家に残された文書には、この時の絵入り射撃記録があり、翌日には美濃岩村藩主であった老中・松平乗保(のりやす)の前でも射撃を行っている。

「気砲」とその原理の普及

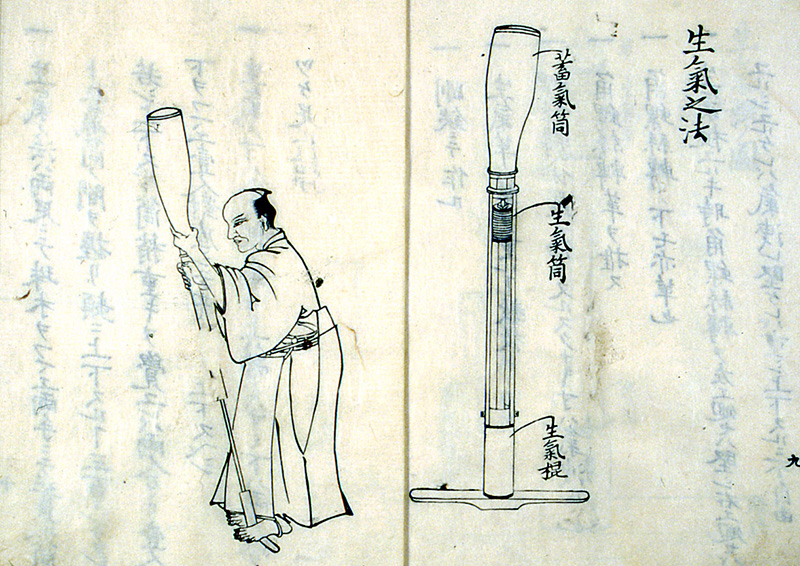

気砲記(生気之法)

-

以後、一貫斎への大名からの「気砲」注文は後を絶たなかった。最も早く気砲の注文を行った越前勝山藩主の小笠原長貴(ながたか)や、伊勢桑名藩主の松平忠尭(ただたか)、水戸藩主・徳川斉脩(なりのぶ)、前老中・松平定信、播磨姫路藩、伊勢津藩、近江水口藩、豊後岡藩主・中川久教への納品などが確認出来る。この内、桑名藩へ納品された「気砲」は、その代金が35両であった事が知られる。

当時、空気銃は一般に「風砲」と呼ばれていた。一貫斎自身も『気砲記』の冒頭に、「蘭名ウインドルウル 俗ニ風砲ト云」と記している。しかし、彼は「風砲」と言う名称は理論的では無いとして「気を込めて発する鉄砲」であるから、「気砲」の名称を付けたのである。「気」は即ち空気であろう。単なる「風」の現象で弾が飛ぶのでは無く、「気」の圧縮によって飛ぶ事。一貫斎は、この事実に気付いていた。

気砲弁記

(国友一貫斎家資料)-

天保5年(1834年)に佐々木采女(うねめ)に納品した「気砲」を使って、彼は空気の重さを測っている。ポンプで100回込めて重さが6匁、500回で25匁5分、さらに75回込めて23匁5分、これで弾を1回放って11匁5分を使い、残りが12匁になったと記す。一貫斎は空気に重量があることに気が付いた初めての日本人であった。この点、日本の科学・技術史の上で特筆出来る存在であろう。

この「気砲」は、その後の日本の科学・技術に大きな影響を与えた。気砲開発直後の文政7年(1824年)には、讃岐国(香川県)の久米通賢(みちかた)が、独自の空気銃「風砲」を製作している。膳所(ぜぜ)の金工師・奥村菅次(すがじ)も、一貫斎に影響されて「気砲」の製作を行なった。また、空気圧を動力とする「気砲」の原理は、田中久重(ひさしげ)の「無尽燈(むじんとう)」や、奥村菅次の「からくり噴水器」に応用されて行った。

反射望遠鏡の製作

反射望遠鏡

(長浜市長浜城歴史博物館蔵)-

天保3年(1832年)6月20日、尾張国から帰国した一貫斎は、念願であった反射望遠鏡の製作に着手した。すでに和泉国貝塚の岩橋善兵衛が屈折望遠鏡を自作し、寛政5年(1793年)に天体観測を行い、寛政8年(1796年)には司馬江漢が『和蘭天説(オランダてんせつ)』を公刊し、コペルニクスの地動説を紹介していた。当時の知識人に取って、天体への興味はごく自然であり、彼も江戸滞在中に平田篤胤(あつたね)のグループから、天体に関する知識を得ていたと思われる。特に、尾張犬山藩主であった成瀬正寿(まさなが)の屋敷でオランダ製「テレスコフ御眼鏡」を見た事は、大きな刺激になった。それと同型のグレゴリー式反射望遠鏡を製作する事は、彼の宿願と成っていた。

一貫斎の反射望遠鏡は、翌年の天保4年(1833年)にほぼ完成した。これまでの日本では、岩橋善兵衛によって鏡を使用しない屈折望遠鏡は製作されていたが・・・鏡を使用する反射望遠鏡はこれが国産第一号であった。彼は天保7年(1836年)に至るまで、反射望遠鏡の製作を継続し、その内の4基が現存している。

一貫斎が望遠鏡の製作において、最も苦労したのは、①反射鏡の鋳込み方法と②その研磨、そのれに③ガラス製レンズの研磨であった。国友一貫斎家に伝来した資料によれば、実際に天体観測を行ないつつ、この問題について改良を続けている。その結果、①については100年経過しても曇らないであろうと予測した鏡を製作し得た。②の研磨も反射鏡に必要な放物面を磨き出すことに成功していた。③については、太陽観測用のゾンガラスまでも開発していた。彼の望遠鏡は、幕府天文方(てんもんがた)に大きな影響を与えた他、大坂の民間天文学者・間重新(はざましげよし)をして、オランダ製の望遠鏡より、「もや付」が少なく星が倍大きく観測できると驚嘆せしめた程であった。

国友一貫斎の天体観測

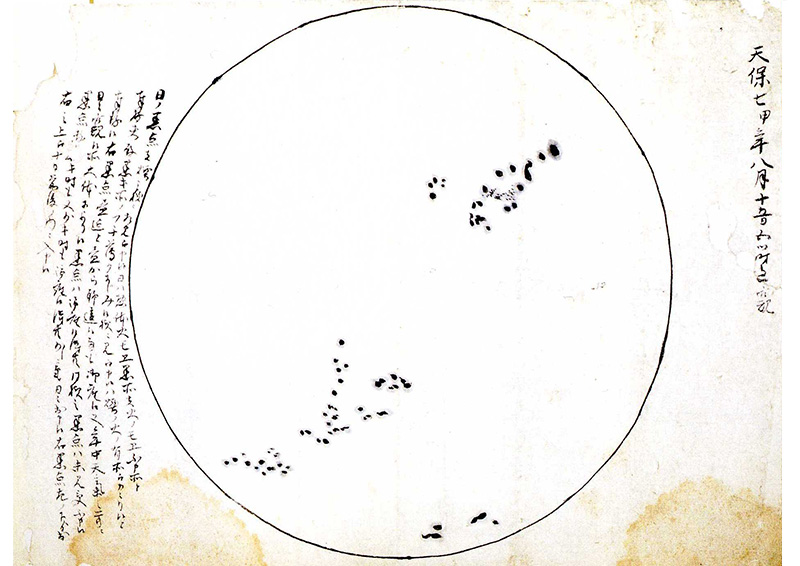

太陽黒点観測図

(国友一貫斎家資料)-

一貫斎は望遠鏡完成と同時に、天体の観測を始めた。天保4年(1833年)10月11日が最初の観測で、月と木星のスケッチをしているが・・・月のクレーターや木星の二つの衛星に気がついている。天保6年(1835年)正月6日よりは太陽黒点観測を開始、翌年の2月8日に至る計216回(毎日、五つ時と八つ時の二回観測)に及ぶ日本人初の太陽黒点連続観測を行なっている。天保7年(1836)には、月・太陽・金星・木星・土星の見事な図面を残している。

幕府天文方の安立信頭(のぶあきら)は、一貫斎の観測記録を見て、日本にある望遠鏡では到底見えそうもないものまで書かれていると驚嘆している。この天体観測は、もちろん彼の並はずれた観察力と洞察力に負うところが大きいが・・・天体に関する多くの情報も集めていた。現在、国友一貫斎の家には、上方の銅版画家・中(なか)伊三郎が出版した月・太陽図が残って居り、彼の研究の足跡が辿れる。この図面は、大坂の間重新から譲り受けたものとみられる。

一貫斎の死とその後

毎年12月第一日曜日に行われる国友一貫斎碑前祭

-

天保11年(1840年)12月3日、一貫斎は63歳の生涯を閉じた。その科学性と技術力は独創的で、近世日本の中でも一際、大きな輝きと成っている。しかし、当時の近江国友の鉄砲鍛冶の中には、それを継承するだけの人物が不在であった。また、科学と技術を産業化できる、蘭癖(らんぺき)大名などパトロンも不在であった。

従って、残念ながら彼の科学・技術は、地域で受け継がれる事は無かった。しかし、日本近世の科学・技術力の水準を、総体として押し上げた人物として、その名は今以上に日本中で知られても良い様に思われる。

と言う事でした。素晴らしい研究者なのですね。

ところで、先日、またまた、ある資料を読んでいましたら、『ビブス』と言うモノに出会いました。

ん~?と言う事で、少し調べて見ました。

以下、TRESビブスの公式ホームページに掲載されていた内容を転載させて頂きます。

尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。

「ビブス」は《bib(よだれ掛け・胸当て)の複数形》で、チームの区別や役割が 一目で分かる様にするためにユニフォームなどの上に着るベスト状のものを指します。

一方「ゼッケン」と言う語は、一説にはドイツ語で「覆う」と言う意味の”Decken”(デッケン)に由来すると言われています。

尚、馬術や競馬において、馬の鞍の下に敷く番号が書かれた毛布の事を”Decken”と呼ばれ、 日本ではこれがスポーツなどで競技者の衣服の前後につける番号を記したアイテムを指す用語として普及しました。

また、他の説では同じくドイツ語の「目印」を意味する”Zeichen”(ツァイヒェン)の綴りをローマ字読みしたもの、例えば「ゼイチェン」と言う読みから転訛したのだとも言われています。

(以下、略)

と言う事でした。

では、本日の小職の予定です。

今日は、先ず、教育事案に伍します。

また、朝夕は、社会福祉法人です。そして、社協にも参ります。