さ~て、今日は、エネルギー政策で、良く耳にする『使用済みウラン燃料(SNF)』。

そこで、今日は、少し『使用済みウラン燃料(SNF)』に関して、見て参ろうと思います。

因みに、『SNF』は『spent nuclear fuel』から来ている様です。

では、以下、

の公式ホームページに掲載されていた内容を転載させて頂きます。

尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。

「使用済燃料」の今~核燃料サイクルの推進に向けて

六ヶ所再処理工場

これまでスペシャルコンテンツでは、「核燃料サイクル」に関して、理解に役立つ基本情報や、最新の情報などを紹介して来ました。今回は、そんな核燃料サイクルで再利用が行われる「使用済燃料」について、現在どの様な状況にあり、どんな管理・運用がされているのか、また、課題を解決するため進められている対策などについて紹介しましょう。

使用済燃料は今どの様に管理・運用されているのか?

「核燃料サイクル」とは、原子力発電(原発)で使い終えた燃料(使用済燃料)から再利用可能なプルトニウムやウランを取り出して(再処理)、「MOX燃料」に加工し、もう一度発電に利用する事で、

資源を有効利用する

資源を有効利用する 高レベル放射性廃棄物の量を減らす

高レベル放射性廃棄物の量を減らす 高レベル放射性廃棄物の有害さ(放射能レベル)の度合いを低くする

高レベル放射性廃棄物の有害さ(放射能レベル)の度合いを低くする

事に役立て様とするものです。

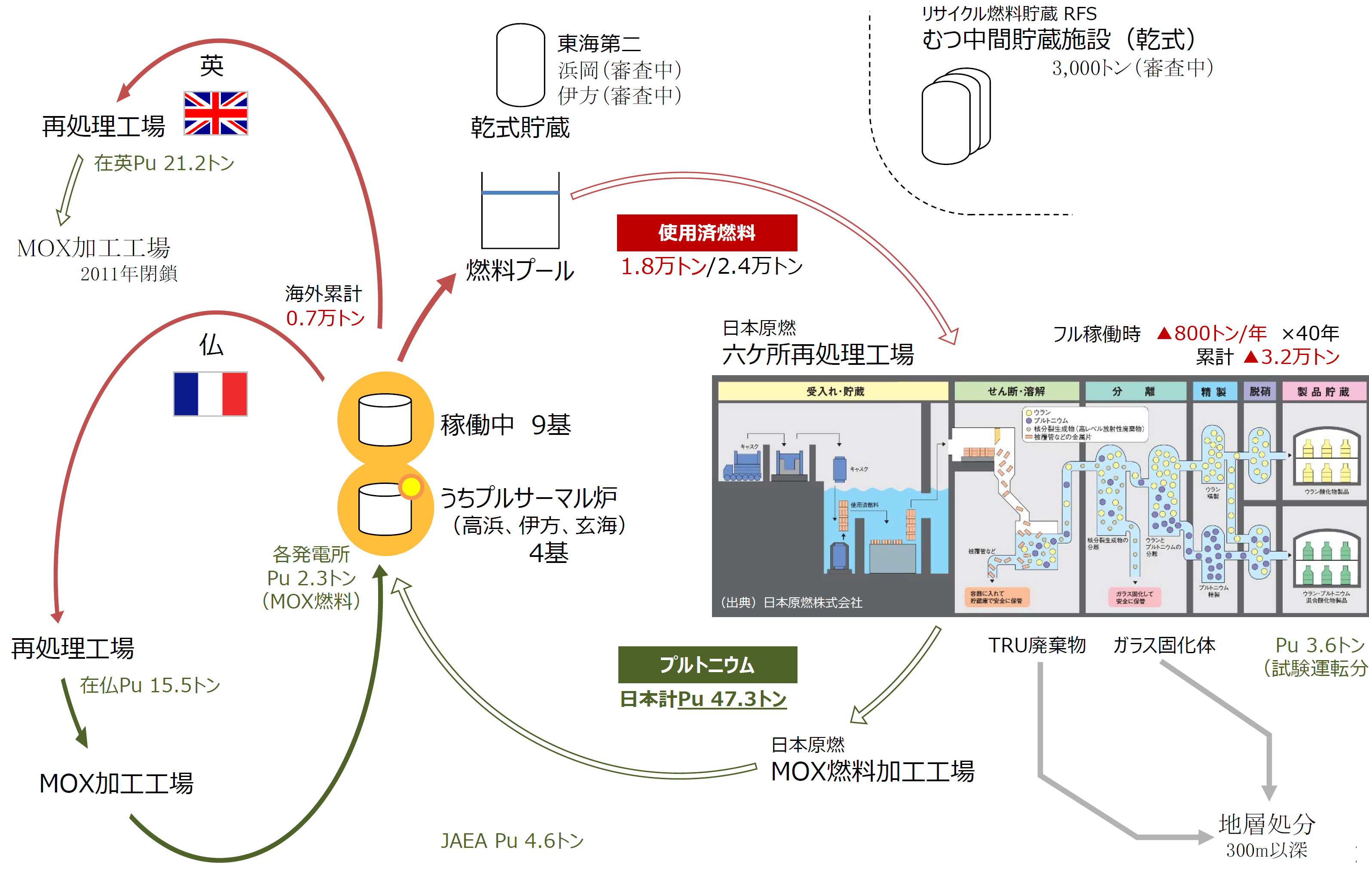

日本における核燃料サイクルは、以下の様に進められています。

日本の核燃料サイクルの現状

現在、日本国内で稼働している原発は9基です。このうち、MOX燃料を燃料として使う事の出来る「プルサーマル炉(核燃料サイクルを軽水炉で行う「プルサーマル」を実施する炉)」は4基あります。

現状使用されているMOX燃料は、すべてフランスで加工されたMOX燃料です。かつては、英国にも再処理を依頼していましたが・・・MOX燃料加工工場が平成23年(2011年)に閉鎖されたため、現在はフランスで加工されたMOX燃料のみを使用しています。

※このMOX燃料は原発内で燃え終わると「使用済MOX燃料」となりますが、使用済MOX燃料の再処理については、今後の発生量の見通しや、再処理に関する国内外の技術の動向などをふまえながら、引き続き研究開発に取り組みつつ、検討を進めて行きます。

今後、日本国内の原発から出た使用済燃料は、国内の「六ヶ所再処理工場」で再処理される予定です。六ヶ所再処理工場とは、青森県にある、日本原燃株式会社が運営する再処理施設で、令和3年(2021年)度上期の完成を予定して建設中です。

平成18年(2006年)3月の試験では、技術的な問題が解決出来ず、試験がしばらく停止するなどの問題が発生しました。

また、東日本大震災発生後の平成25年(2013年)にもうけられた、原子力施設に対する新しい規制基準が六ヶ所再処理工場にも適用された事で、新規制基準に適合するための対策が必要と成ったなどの理由から、当初の予定よりも完成時期は遅れています。しかし、完成すれば、年に800トンの使用済燃料が処理出来る能力を持つ見通しです(フル稼働時)。

六ヶ所再処理工場の概要

-

- 平成5年(1993年)4月:着工

- 平成11年(1999年)12月:事業開始

- 平成18年(2006年)3月:アクティブ試験開始→ガラス溶融炉の試験停止

- 平成25年(2013年)5月:アクティブ試験完了

- 平成26年(2014年)1月:新規制基準への適合申請

- 令和3年(2021年)度上期:竣工予定(平成29年(2017年)12月公表)

- 使用済燃料の処理能力:フル稼働時 800トン/年(40年間の計画、累計 32,000トン)

再処理をおこなうまでの間、使用済燃料は、国内の原子炉建屋内にある「貯蔵施設(燃料プール)」で冷却し、そのまま引き続き燃料プールで貯蔵されるか、もしくは「乾式貯蔵」と呼ばれる方式で特殊な容器の中で貯蔵されます。

現在日本国内で貯蔵されている使用済燃料は18,000トンです。

再利用前の使用済核燃料に「貯蔵容量」の問題が

日本は、未来にむけたエネルギー政策の指針を示した「エネルギー基本計画」で、核燃料サイクルの推進を基本的方針と位置づけています。

高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃炉が決定した事などから、核燃料サイクルに関する政策が変わったのでは?と言う報道もありましたが・・・高速炉の開発によって廃棄物の体積を減らし・放射能レベルを低減させる事などを目指す事も含め、核燃料サイクルを引き続き推進して行く姿勢にはまったく変わりありません。また、 高レベル放射性廃棄物の最終処分などの取り組みを行って行きます。

核燃料サイクルのしくみ(軽水炉サイクルと高速炉サイクル)

こうした核燃料サイクルを進めて行く上で、現在課題と成っている事のひとつが、「使用済燃料の貯蔵」です。前述した通り、現在、国内で貯蔵されている使用済燃料は18,000トンですが・・・これは国内の貯蔵容量約24,000トンの約75%をすでに占めています。

今後は、六ヶ所再処理工場の早期完成を実現すると共に、使用済燃料の貯蔵能力の拡大が必要です。

そこで、平成27年(2015年)、政府の最終処分関係閣僚会議で「使用済燃料対策に関するアクションプラン」が決定されました。アクションプランでは、使用済燃料の貯蔵能力を拡大するための取り組みを強化する様、官民が協力して推進していく事が掲げられ、「政府と事業者による協議会の設置」「事業者に対する『使用済燃料対策推進計画』」の策定要請」などが決められました。

「使用済燃料対策推進協議会」で貯蔵対策に官民連携で取り組む

これを受け、経済産業大臣、各原発事業者トップ、電気事業連合会会長などが集まって定期的に開催されているのが、「使用済燃料対策推進協議会」です。平成30年(2018年)11月20日に開催された第4回の協議会では、各電力会社から、貯蔵施設の拡大に関する報告などが行われました。さらに、こうした取り組みを行うにあたっては、地元の人々の理解が大前提であり、丁寧な対話を通じて、理解を得られるよう力を尽くして行く事が、あらためて確認されました。また、大臣から、各原発事業者トップおよび電気事業連合会会長に対し、使用済燃料対策の取り組みを進めて行くにあたり、国との連携、事業者間での連携を一層強化しながら、具体的な取り組みを着実に進める様に要請しました。

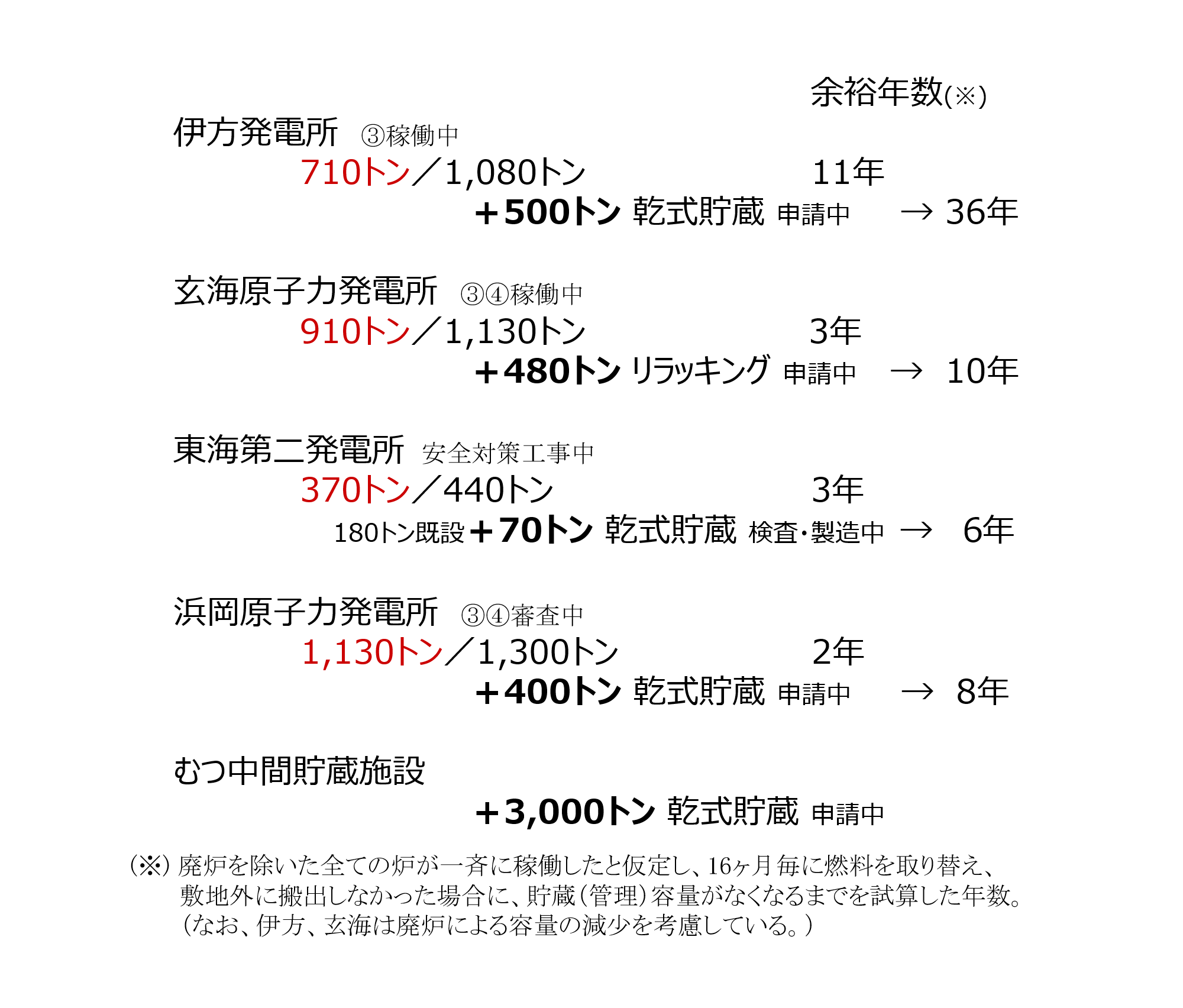

現在、各原発で予定されている貯蔵施設の拡大対策は、以下の通りと成っています。さらに、使用済燃料の貯蔵施設としては、青森県の「むつ中間貯蔵施設」が現在建設中です。

使用済燃料の貯蔵施設拡大に関する主な対策

※図表内にある丸で囲った数字は「●号機」を指す ※余裕年数は、左側にある数字が現在の年数、右側にある数字が貯蔵施設拡大後の年数

※図内の数字や文言は平成31年(2019年)1月22日時点のものです

- この記事公開後、数字や文言はアップデートされています。(令和元年(2019年)11月27日追記)。

また協議会では、大臣からプルトニウムの管理と利用について着実に推進していく旨の発言があり、平成30年(2018年)10月から日英政府の局長クラスでプルトニウムの管理政策に関する対話が始められている事も報告されました。

核燃料サイクルは、資源の少ない日本にとって非常に重要な取り組みであり、放射性廃棄物の減容化・有害の低減のためにも必要な取り組みです。今後も、官と民の力を結集し、核燃料サイクルに着実に取り組んでいきます。

(以下、略)

と言う事でした。エネルギーの安定供給に寄与してくれると良いのですが・・・。

ところで、先日、新聞を読んでいましたら『聖生(せいりゅう)』姓の方が登場。

由来に興味を持ちましたため、少し調べて見ました。

以下、日本姓氏語源辞典に記載されていた内容を転載させて頂きます。

尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。

『せいしょう』も含む分布。

群馬県みどり市で『せいしょう』が存在。創賜。

群馬県みどり市東町花輪では本家争いにより江戸時代に易学を学んでいた住民が腰塚姓から、明治新姓時に改姓したと伝えられる、とありました。

では、本日の小職の予定です。

今日は、先ず、教育事案に伍します。

その後は、多くの時間、NPO法人事案(収益法人事案を含む)に御します。

ただ、朝夕は、社会福祉法人に参ります。