さ~て、先日、新聞を読んでいて、『龍角散の歴史』を目にしました。

そこで、龍角散の歴史に興味を持ちましたので、さらに、調べて見ました。

以下、龍角散の公式ホームページに掲載されていた内容を転載させて頂きます。

尚、主旨が変わらない程度で、小職が書き換えています。

また、同社から報酬を頂いて、話題に取り上げる訳ではありません事、申し添えておきます(笑)。

江戸中期

代々秋田藩(藩主・佐竹侯)の典医を務めた藤井家。六郷(現在の秋田県美郷町)出身の藤井父子、父の玄淵が藩薬として創薬、子の玄信が蘭学で学んだ知識から漢方処方に西洋生薬を取り入れて改良、「龍角散」の原型を開発し、家伝薬として伝えられてきた。

六郷町史には藤井家への記述も見られる。

初代・藤井玄淵(げんえん)

2代目・藤井玄信(げんしん)

江戸末期〜明治初期

3代目・藤井正亭治(しょうていじ)が、藩主である佐竹義堯侯の典医であった時、藩主の持病であった喘息を治すため長崎で蘭学を修めて帰藩。家伝薬をぜん息の処方に改良し、現在の「龍角散」の処方の基礎を確立したとされている。廃藩置県が施行されて、家伝薬であった「龍角散」は典医である藤井家に下賜。藩主とともに江戸に進出した正亭治は、明治4年(1871年)に創業し、「龍角散」の名前で一般向けに販売を開始した。尚、「龍角散」の名称は、初期の処方に「龍骨」「鹿角霜」「龍脳」が使われた事に由来している。

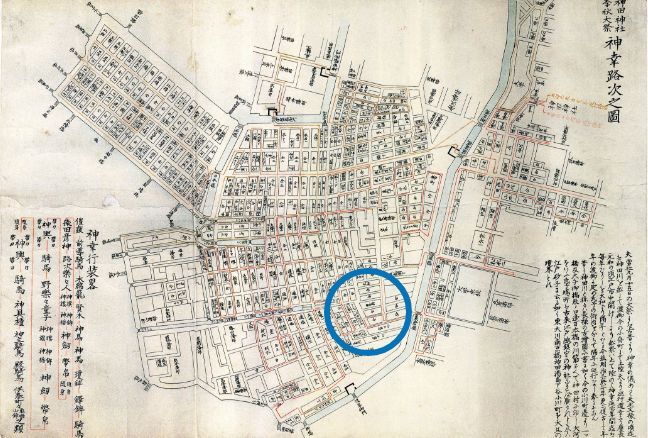

現在の本社所在地

資料:神田神社季秋大祭神幸路次之図(明治初期)

3代目・藤井正亭治(しょうていじ)

明治中期~昭和初期

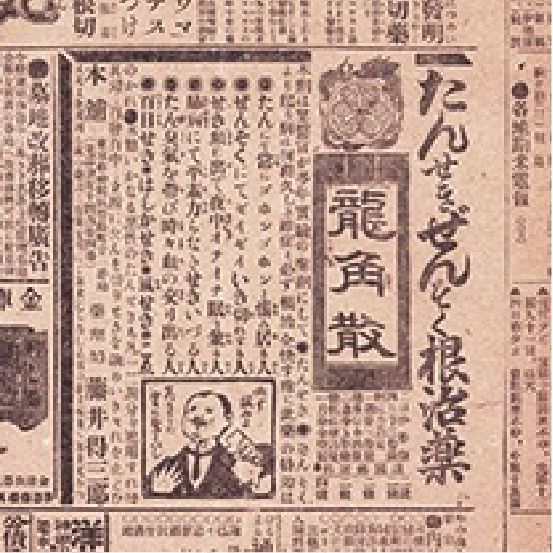

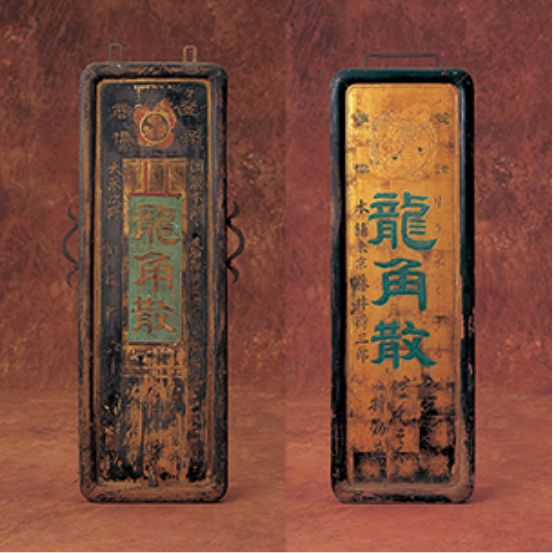

明治26年(1893年)、藤井得三郎が微粉末状の製剤を完成し、藤井得三郎商店を開業。「龍角散」は、この頃から処方も剤形も基本的に変わって居らず、主薬はすべて生薬。剤形の由来は数千年の伝統を有するChina医学に見る事が出来る。明治の後期には七段通しの広告を展開するなど、当時から積極的にマーケティング活動を行っていた。また、当時、薬店に取って薬の看板を多く掲げる事は、信用の高さに結びついたため、丁重に取り扱われていたと言う。昭和3年(1928年)、株式会社藤井得三郎商店に改組。

明治後期の新聞広告

明治後期の新聞広告

明治時代の金看板

明治時代の金看板

関東大震災直後の龍角散旧本社ビル

関東大震災直後の龍角散旧本社ビル

(中略)

昭和中期〜平成初期

昭和20年代(1945年~)にはいち早くアジア諸国への「龍角散」の輸出をスタート。昭和38年(1963年)、藤井康男が7代目代表取締役社長に就任。昭和39年(1964年)に株式会社龍角散に改称。サラリーマンをターゲットにしたクララの発売を開始した。また、昭和42年(1967年)には日本初のトローチとして、女性と子どもに向けて、龍角散と同じ効能・効果で服用しやすさを追求した龍角散トローチを新発売。平成3年(1991年)、龍角散新本社ビルが完成。通産省(現在の経済産業省)のグッドデザイン賞を受賞。同年、千葉県多古工業団地に研究開発施設を備えた千葉新工場が完成。

(中略)

平成中期〜

平成7年(1995年)には、藤井隆太が代表取締役社長に就任。平成10年(1998年)には、介護市場向けに、世界初のゼリー状オブラート「嚥下補助ゼリー」を世界で初めて開発。

お子さま向け服薬補助ゼリー「おくすり飲めたね」、 「龍角散ダイレクト」 「龍角散ののどすっきり飴」、「らくらく服薬ゼリー」など、次々と新商品を展開。日本ののどを守り続けて、200年以上の月日が経ちます。

平成25年(2013年)には、秋田県仙北郡美郷町と地域活性化包括連携協定を締結。国産生薬栽培を開始。同年、現社長の藤井隆太が「東京都功労者表彰(福祉・医療・衛生功労)」受賞した。

(中略)

龍角散のマークについて

秋田藩の流れをくむ藤井一族が創業した龍角散。そのマーク制作について様々な考案を重ね、昭和38年(1963年)、龍にこだわった図案に決まりました。

龍のツクリに当たる部分に焦点を合わせ、3匹の龍を図案化して横に並べ、それぞれ5つの丸点を装したマークです。

これは日本の近代医学の巨匠 緒方洪庵の曾孫で、当代の碩学として知られる緒方(富雄)博士によるものです。博士は紋章学にも造詣が深く、龍角散をはじめ、元弊社関連企業のヤトロン、特殊分析研究所などの紋章が考案されました。

年表

|

江戸中期 |

龍角散は秋田藩(藩主・佐竹侯)の家伝薬として伝えられてきた。 |

|---|---|

|

江戸末期 |

藤井正亭治が改良を加え、『龍角散』の名がつけられる。 |

|

明治4年 (1871年) |

東京神田で創業。『龍角散』を一般向けに販売開始。 |

|

明治26年 (1893年) |

初代藤井得三郎が微粉末状の製剤を完成。 |

|

昭和3年 (1928年) |

株式会社藤井得三郎商店に改組。 |

|

昭和25年頃 (1950年頃) |

龍角散をアジア諸国へ輸出スタート。 |

|

昭和39年 (1964年) |

『クララ』新発売。株式会社龍角散へ改称。 |

|

昭和42年 (1967年) |

『龍角散トローチ』新発売。 |

|

平成3年 (1991年) |

龍角散新本社ビル完成。 |

|

平成10年 (1998年) |

世界初のゼリー状オブラート『嚥下補助ゼリー』新発売。 |

|

平成13年 (2001年) |

『おくすり飲めたね』新発売。 |

|

平成19年 (2007年) |

『漢方薬服用ゼリー(いちごチョコ風味、コーヒーゼリー風味)』新発売。 |

|

平成20年 (2008年) |

『龍角散ダイレクトスティック(ミント、ピーチ)』新発売。 |

|

|

『龍角散ののどすっきりシリーズ(ガム、タブレット、パウダーイン飴)』新発売。 |

|

平成23年 (2011年) |

『龍角散ののどすっきり飴』新発売。 |

|

平成24年 (2012年) |

『龍角散ダイレクトトローチ(マンゴー)』新発売。 |

|

平成25年 (2013年) |

秋田県仙北郡美郷町と地域活性化包括連携協定を締結。国産生薬栽培を開始。 |

|

平成26年 (2014年) |

「漢方薬服用ゼリー」を「らくらく服薬ゼリー漢方薬用」にリニューアル新発売。 |

|

平成28年 (2016年) |

「龍角散ダイレクトトローチマンゴー」を「龍角散ダイレクトトローチマンゴーR」にリニューアル発売。 |

|

平成30年 (2018年) |

「らくらく服薬ゼリー漢方薬用」を「らくらく服薬ゼリー粉薬用」にリニューアル発売。 |

|

令和元年 (2019年) |

薬用植物栽培への支援と貢献により、紺綬褒章・褒状を授与される。 |

|

令和2年 (2020年) |

『龍角散ののどすっきり桔梗タブレット 抹茶ハーブ味』新発売。 |

|

令和3年 (2021年) |

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. と業務提携。 |