トリチウムについては専門家でも意見が分かれ、累積的影響も未知数

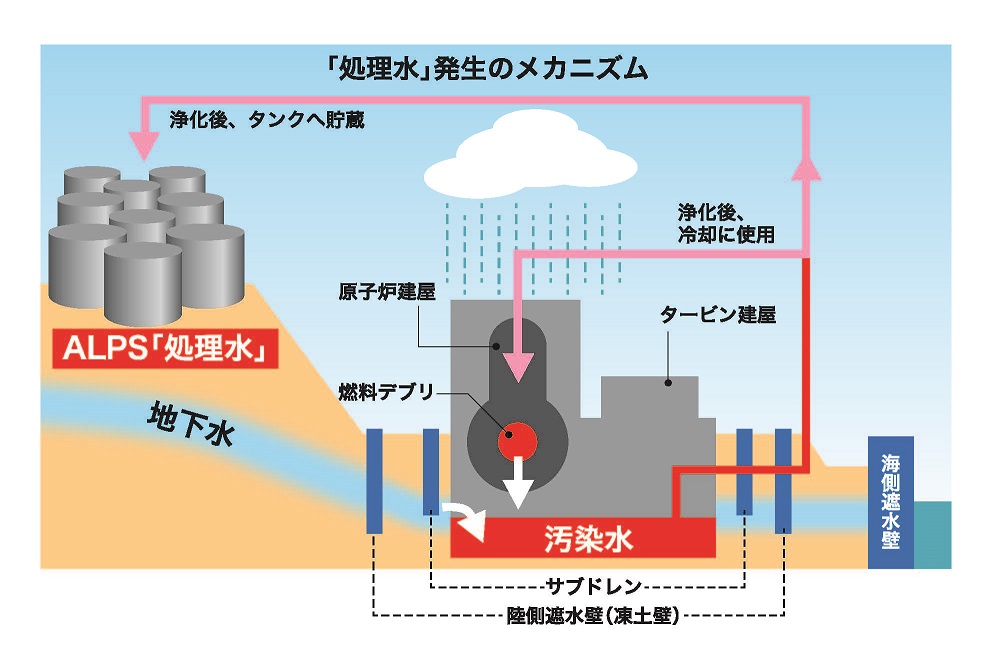

汚染水についての分かりやすく紹介されています↓

東京電力の発表では、処理汚染水には約780兆ベクレルのトリチウムが含まれています(2021年5月時点)。2010年、福島第一原発からは2.2兆ベクレルのトリチウムが海に放出されていたので(注2)、その約350倍の量となります。

注目すべきは、トリチウム以外の放射性物質も基準を超えて残留していることです。

残留しているのは、ヨウ素129、ストロンチウム90、ルテニウム106、テクネチウム99、セシウム137、プルトニウム239、炭素14、カドミウム113mなど。

当初、東京電力は、ALPSを通すことにより、トリチウム以外の放射性物質は除去できており、基準を満たしていると説明していました。

2018年8月に開かれた説明公聴会の資料(図2)では、基準を満たしているデータのみが示されていました。ところが、共同通信をはじめとしたメディアの報道により、トリチウム以外の放射性物質も基準を超えて残留していることが明らかになりました。

東電は「放射線影響評価」を行い、これをもとに政府は処理汚染水の海洋放出の人や環境への影響は無視できるくらい小さいとしています。しかし、東電がソースターム(放出する放射性物質の種類と量)として示しているのは、3つのタンク群(合計3.6万m3)のみ。タンクの水全体の3%弱にすぎません。

トリチウムの影響については専門家でも意見が分かれています。政府は、トリチウムからの放射線は紙一枚でも遮ることができる、水と同じ性質を持つため人や生物への濃縮は確認されていないなどと安全性を強調しています。

トリチウムが出すベータ線はガンマー線と比べて飛距離が短いのですが、こうした放射性物質が問題になるのは、体内に入ったときの影響です。トリチウムが有機化合物中の水素と置き換わり、食物を通して、人体を構成する物質と置き換わったときには体内に長くとどまり、近くの細胞に影響を与えること、さらに、DNAを構成する水素と置き換わった場合には被ばくの影響が強くなること、トリチウムがヘリウムに壊変したときにDNAが破損する影響などが指摘されています。

今回の処理汚染水の放出が、いままでの原発からの排水と大きく違う点は、処理されているとはいえ、デブリ(核燃料が溶け落ちたもの)に触れた水の放出であるということです。これは、トリチウム以外にも、さまざまな放射性物質を含んでいることを意味します。

トリチウムに関して言えば、確かにトリチウムは国内外の原発から放出されています。日本の沸騰水型原発(BWR)からは1年間に数百~数兆ベクレル、加圧水型原発(PWR)からは数十兆ベクレル、まだ完成していませんが、六ヶ所再処理工場からはけた違いに多くのトリチウムが排出されます。海外の原発でもトリチウムが放出されています。 ただ、環境中のトリチウムの量が少しずつ多くなることの累積的影響についてはまだわかっておらず、世界中の原発から出されているからよい、ということにはなりません。

「モルタル固化処分案」は、アメリカのサバンナリバー核施設の汚染水処分でも用いられた手法で、汚染水をセメントと砂でモルタル化し、半地下の状態で保管するというものです。

代替案とはいえ、どちらにせよ「汚染土」として残る。が、海に放出するよりマシ。

現在の東電の敷地利用計画は、デブリ(溶け落ちた燃料)の取り出しが前提となっています。取り出したデブリの一時保管場所として広大なスペースを確保しているのです。しかし、デブリの取り出しは暗礁にのり上げています。たとえ取り出せたにしろ、その先どうするのか決まっていません。そもそも、現在の廃炉ロードマップがすでに破綻しているという指摘もあります。現実的な廃炉計画を策定しなおすべきではないでしょうか。

チェルノブイリのように石棺を建設すればいいと思うけど、そう単純でもないのでしょう。

IAEAは原子力の利用を促進する立場の機関であり、中立とは言えません。 また、IAEAの安全基準と照らしてみても、少なくとも「正当化(justification)」、「幅広い関係者との意見交換」に適合していないはずなのですが、日本政府の見解を繰り返すような結論となっています。