2023.11.15の記録です

酒田市海向寺の隣にある日枝神社

こちらは神社に真っ直ぐの参道ですが…

鳥居と山門から入りました。

先人 ここに街を開き鎮守日吉山王大権現を祀る。

以来 四百九十年風砂を除き砂嚢を積み

松林を経営して境内とす。

神佛両殿を祀り山王両宮と称せし時代を経て明治に

至り日枝神社と改称県社に列せらる。

街の繁栄と社会の安寧を祈り ここに祖先の偉業を称う。

平成九年七月

日枝神社

山王鳥居

神域を象徴する鳥居には極めて多種の様式があるが、山王鳥居は神明鳥居の上部に三角形の合掌域は破風の如きものが加わった当社独特の鳥居である。

昭和三十六年秋の強風により従前の木造大鳥居は倒壊の災に遭ったが、昭和五十六年篤志の奉納で再建された。

御神号額は陸軍大将西郷隆盛公御筆明治十七年新調のものを再掲した。

平成二十七年五月吉日

日枝神社

扁額は 西郷隆盛公 書

山王鳥居

転載いたしました↓

山王鳥居の特徴は明神鳥居の上部に三角形の破風(屋根)が乗った形をしていて、仏教の胎臓界・金剛界と神道の合一を表しているとされます。山王信仰の象徴であるため、山王鳥居と呼ばれています。 山王信仰とは、最澄が比叡山に天台宗を開いた折、唐の天台山の守護神「山王元弼真君(さんのうげんひつしんくん)」にちなみ、既に比叡山の守護神としてご鎮座されていた日吉大神を「山王権現」と称する、神仏習合の信仰です。 独特の鳥居である事から、分霊社の中にはこの鳥居を模して建立する例も少なくありません。

鳥居をくぐり随神門へ

随神門

随神門

神社の尊厳と境内の警護を願い太玉命(ふとだまのみこと)戸屋根命(こやねのみこと)の神像を安置する。

この門を潜り参道が曲折しているのは俗界と聖境を区分し参拝者の精神統一をはかったものである。

天明七年本間光丘建立のものが明治二十七年十月二十二日酒田大地震にて全潰。現在の門は八年をかけて材質を吟味し工匠の術を集めて明治三十五年本間光輝が再建したものである。

楼門二層造総欅材で威厳と優美の調和が特徴と云われる。

門の中央で拍手を打つとこだまが返るが、天井の微妙な湾曲による反響であり「鳴き天井」は名工の秘術とされ反響の大小により

神意を伺ったとも云う。

「至誠通神」の掲額は東郷平八郎元帥の親筆であり御参拝の本義を示している。

日枝神社

「至誠通神」の掲額…東郷平八郎元帥筆

日枝神社

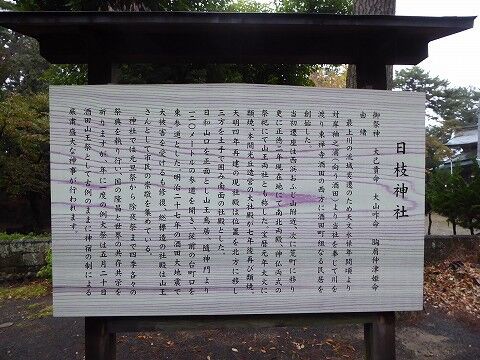

御祭神…大己貴命、大山咋命、胸肩仲津姫命

由 緒…最上川の流域変遷のため天文永禄年間頃より対岸袖之浦(向う酒田)より当社を奉じて川を渡り東禅寺酒田の西方に酒田町組なる民居を創始した。

当初遷座は西浜おふじ山附近、次に荒町に移り更に正徳二年現在地にて南北両殿、神仏両式の祭祀にて山王両社とも称した。宝暦元年大火に類焼、本間光丘造営の大社殿が7年後再び類焼。天明4年再建の現社殿は位置を北方に移し三方を土手で囲み南面の社殿とした。

日和山口を正面とし山王鳥居、隨神門より120mの参道を開き、従前の台町口を東参道とした。明治27年の酒田大地震で大被害を受けるも修復、総欅造の社殿は山王さんとして市民の崇敬を集めている。

神社では元旦祭から除夜祭まで四季各々の祭典を執り行い、国の隆昌と世界の共存共栄を祈りますが、年に一度の例大祭は五月二十日酒田山王祭として古例のままに神宿の制による厳粛盛大な神事が行われます。

高山 彦九郎

江戸中期の尊王論者。上野国細谷村に生れる。

蒲生君平・林子平とともに「寛政の三奇人」といわれる。

寛政2年(1790年)6月、江戸を発し各地を廻って同年8月8日、酒田に来遊し、蕨岡から鳥海登山を試みている。

途中「祈山」とあるのは飯森山のことである。

日和山公園にある文学の散歩道。

29基の文学碑があります。

次回…相馬楼の前の舞娘坂を上り…

台町口の東参道鳥居からも訪ねてみたいと思いました。