ご覧いただきありがとうございます。

貯蓄が圧倒的に少ないアラフォーワーママのブログです。

ファッションに年間〇百万円散財していましたが、心を入れ替えて(?)貯蓄や投資・仕事や育児など日々の生活を綴っています。

購入はさすがに減らしていますがファッションネタも。

※アメンバーは募集していません。

こんにちは![]()

息を吸うように散財するmimiです。

この時期繁忙気味なんですね、仕事が。

それなのに体調不良で休んでしまったからまぁ仕事が溜まってる![]()

ブログ書いてないで仕事しろよ、ですが。

〆切り迫っているとお尻にも火が着くのでやるんですけど

とはいえ病み上がりなので色々人にお願いしつつ何とかやっています。

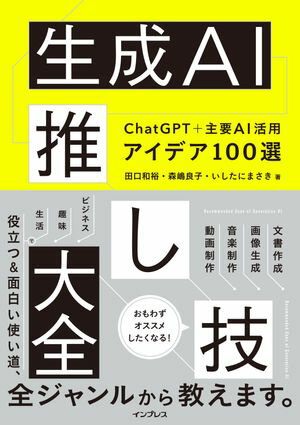

資料もいくつか直近で作らねばならぬのでchatGPTちゃんにお世話にもなっております。

構成とか考えてくれるんでね、ありがたい![]()

そんなchatGPTですが

私が「こんな使い方してますよ」をオフ会で話したときに

詳細リクエストを頂いたのでちょっと書いてみます![]()

でも実際そんな大したことしてないのですが…![]()

娘の中学受験用の問題を見ていると自分は解けるけど

小学4年生向けにわかるように解き方を説明するっていうのが私はなかなか難しいです。

正直鶴亀算とか知らんし![]() 中学受験してない組だし。

中学受験してない組だし。

連立方程式使えば早いじゃん、みたいな![]()

なので、そういう問題を解説しないといけなくなった場合

基本的にはchatGPTにお任せしています。

例えばこんな問題があったとします。

13と24と36の最小公倍数を求めてください。

普通に命令すると以下の答えです。

長いので読み飛ばし推奨![]()

13、24、36の最小公倍数(LCM)を求める方法を簡単に説明しますね。

ステップ1: 各数の素因数分解をする

まず、13、24、36をそれぞれ素因数分解します。

- 13 は素数なので、素因数分解は 13です。

- 24 は2³×3

- 36 は 2²×3²

最小公倍数を求めるためには、各素因数の「最大の指数」を使います。

- 2 の最大指数は 2³(24の方に出てきます)。

- 3 の最大指数は 3²(36の方に出てきます)。

- 13 はそのまま 13(13の方に出てきます)。

ステップ3: 最小公倍数を計算する

これらを掛け合わせると、最小公倍数が求められます。

LCM=2³×3²×13=8×9×13

まず、8と9を掛け算します。

8×9=728

次に、それに13を掛けます。

72×13=936

結果

13、24、36の最小公倍数は 936 です!

大人なら理解できますが、これをそのまま4年生に読ませても問題によっては意味がわからないものも結構あります。

なのでプロンプトを変えます。

あなたは中学受験勉強中の小学4年生です。その小学4年生がわかるやり方で次の問題をといてください。

13と24と36の最小公倍数を求めてください。

ステップ1: 素因数分解をしよう

まずは、13、24、36を「素因数分解」してみましょう。素因数分解とは、数を小さい数(素数)の掛け算に分けることです。

- 13は素数なので、13の素因数分解は 13 です。

- 24は、24=2×2×2×3です。つまり、2³ × 3 です。

- 36は、36=2×2×3×3です。つまり、2² × 3² です。

ステップ2: 最小公倍数を求めるルール

最小公倍数(LCM)を求めるときは、各素因数について「最も大きな指数」を選んで掛け算をします。

- 2の指数は、24の方が 2³ だから、2³ を使います。

- 3の指数は、36の方が 3² だから、3² を使います。

- 13は、13そのものなので、13 を使います。

ステップ3: 最小公倍数を計算しよう

ここで、最小公倍数を求めるために、選んだ素因数を掛け算します。

LCM=2³×3²×13まず、計算を分けてみましょう。

- 2³=2×2×2=8

- 3²=3×3=9

これを掛けると

8×9=72そして、最後に13を掛けます。

72×13=936結果

13、24、36の最小公倍数は 936 です!

こんなふうに、素因数分解と掛け算を使うと、最小公倍数を簡単に求めることができますよ!

という、ただ冒頭の前提を追加するだけなんですがそれによって説明が詳細化されたり謎に語尾も変えてくるんですよね。

親しみやすさ?

※補足※

小学生は素因数分解は知らない(授業でもちろんやらない)のでまず意味を説明してくれています。

基本的な小学生の解き方はそれぞれの数を共通で割れる数で逆割り算するやり方ですが、それって素因数分解してんじゃない?って私がよくわからなくなってGPTちゃんに聞いてみたのが発端です。(娘も素数は知っています。)

そのうえで娘に説明するという使い方ですね。

かきのたねさんありがとうございます![]()

前提を応用すればそれに合わせてある程度答えてくれると思います。

テストの最後の大問あたりは難しいのでそれなりに解説もあるけれど

やっぱりそれだけじゃ不十分な時に解説させたりしています。

大事なのは解き方をちゃんと理解することなので、個人的には重宝しているのでおすすめです。

「余裕で自分で解説できまーす!」って人には不要ですが…

でも親が説明するよりAIが説明している方がうちの子は「すっ」と取り入れますね![]()

そんな活用方法でした。

ではまた![]()