こちらのブログ記事に

ちょこちょこと

書かせて頂いてきました

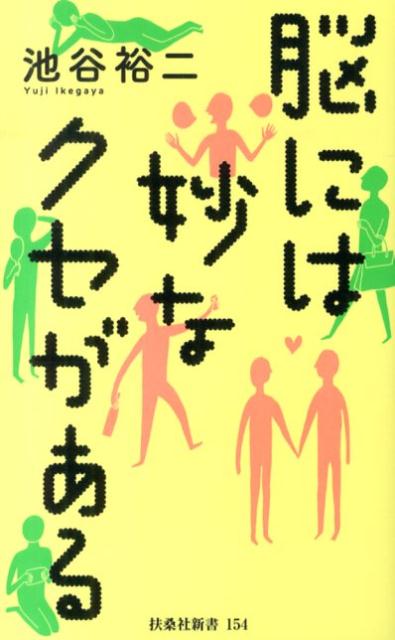

「脳には妙なクセがある」という本を

読み終えました

400ページ近くある

文庫本でしたが

章が細かく分かれていて

気になるところから読めますし

オモシロイと思う章は

沢山ありました

ブログ記事で

取り上げたのは

ごく一部ですが

他にも色々

ありました

★「もったいない」と思う気持ち

「痛そうな写真」を見て

「痛い~」と思うのと同じように

「物」を擬人化し

その「痛み」を

脳に投影する精神活動

つまり

「物に向けられた同情」が

「もったいない」の源で

日本人独特の感性が反映された

単語なのだそうです

(世界には「もったいない」という

意味をもつ単語は少ないらしい)

(p.66~67)

★幸福感は年齢によって変化する

どうやら

20歳以前までは高い幸福感

20歳を過ぎると一気に落ち込み

40代~50代が最低迷期(←いまここやん・・・)

これをすぎると

調査対象の最高齢

85歳までは徐々に

幸福感は増幅するらしい

(p.224)

★「自己認識した自分」と

「他者からみた自分」

仕事をした「つもり」になっている自分

けれども

実際はやれていない、だとか

自己評価に関する勘違いというのは

誰にでもある

人間は決して

自分のことを

自分では知り得ないつくりに

なっているのだと

(・・・まぁ確かに、自分の顔でさえ

鏡を使って初めてわかるんやしなぁ)

だから

無駄にもがかずに

素直に受け入れようという記述

(p.322)

★「幽体離脱」

脳のある部分を刺激すると

ベッドに寝ている自分の姿が

見えるのだという

とはいえ日常でも

例えばサッカー選手は

プレイ中に上空から

フィールドが見え

有効なパスのコースが

わかるのだという

こうした「俯瞰力」で

客観的に

自分の振る舞いを顧みる「反省」も

自己を離れて

他者の視点で自分を眺める能力があるから

私達は社会的に

成長出来るのだと

(p.354~355)

★身も心も痛むのは・・・

身体が痛い、と思うのと

心が傷ついた、と思うのとで

手足などの

身体が痛い時に活動するのと

同じ脳の部位が

心が痛いときにも活動したのだという

(p.368)

この本を読んでいると

人という生き物は

環境や習慣に

かなり影響されているのだなぁと

思いました

ここに書いてあること

全~部を理解することは

到底出来ないんだろうけど

その

妙なクセがあるという「脳」は

睡眠など

自分が本気で欲しているものは

教えてくれているのかも知れない

自分の身体や心(脳)が

求めるものに

「反応」しながら

その「反応」を促す元になる

習慣や環境を整えることは

心地よく生きる

ヒントになるのかもなぁと

思ったのでした