ジン・サナダが、訓練校時代からの同期だったことは、以前もお話ししたとおりです。MSパイロットへの転科訓練も一緒に受けました。トップの成績だったわたしたちは、それぞれV作戦の機体群に関わる任務に携わることになりました。ルナ2でも、一時一緒になって、MS操縦の技術研究もしました。

訓練校時代は、ヘント少尉がおっしゃるように、好い青年だったと思います。

彼、ブリティッシュコロニーの出身なんです。ええ、あの、コロニー落としに使われた。

あの時、速報が入ったのを、訓練校の宿舎で、仲間のみんなと見たんです。覚えています。彼が、青ざめた顔でテレビを見ていたのを。その瞬間、彼は天涯孤独になったんです。家族も、生まれ育った故郷も、丸ごと、永遠に失ったのです。ショックでないはずはない。わたしも、もちろん、サイド5の自分の家族のことを心配しました。自分の出す声が、震えていたのを覚えています。でも、ジン・サナダの、想像しようにもしきれるはずがない、彼の悲しみを思って、声を掛けたんです。気をしっかり持て、と。

……そうしたら、彼は、笑ったんです。大丈夫だ、と。直前までの、氷のような顔色を、さっと変えて、明るく、朗らかに微笑んだ。

気丈だ、と言うべきなのかもしれません。でも、わたしは、たぶん、その時から……そうです、以前申し上げたとおり、彼に、深海や真空に似た恐怖を感じるようになった。あの笑顔は、人間として、自然な魂の働きから出るものではなかった。

そんな風に、彼を見る自分を、ずっと嫌悪していました。

わたしたちには、想像もできないことですよ。

家族を、故郷を、目の前で、でも、何もできないところであんな風に失って。それでも、戦い続けようと……。

ええ、ありがとうございます。でも、違います。そう言うふうに、わたしを優しいと言ってくださる、少尉こそが、本当に優しいのです。そう、彼には、人当たりの良さはありましたが、そういう……人の、優しさや、思いやりを認めるという心の働きが、決定的に欠けていたと思います。

そのジン・サナダが、先の戦いで、自分はニュータイプであると、わたしに告げました。共鳴というか、感応というか、とにかく、彼の精神と、強制的に繋がれるような感覚に陥ったのを覚えています。彼の放った思念を、キャッチ

そのジン・サナダが、先の戦いで、自分はニュータイプであると、わたしに告げました。共鳴というか、感応というか、とにかく、彼の精神と、強制的に繋がれるような感覚に陥ったのを覚えています。彼の放った思念を、キャッチ"できてしまった"。やはり、わたしも、ニュータイプなのかもしれません。彼の思考が、強引に流れ込んできて、その中で、彼から、わたしのことを……その……愛している……と、告げられ、ました……。

でも、違うんです。

彼は、彼自身の狂気を自覚していた。

その狂気を隠すために、わたしの立ち居振る舞いを模倣していたと言ったのです。

それに、ニュータイプの感応力。言葉を介さず、思考をダイレクトに、すべて共有できてしまう力。それに頼ったコミュニケーションを、彼は欲していました。彼が押し殺してきた、悲しみや、苦しみを、言葉でなく共有し合える相手が欲しかったのだと思います。だから、それは、愛とは違うと思います。

違うんですよ、彼は、その感性の根本が。サラサールでも申し上げたとおり、わたしは、心の中のことは、きちんと口に出して伝えるべきだと思っています。それこそが人間が人間として築いてきた営みの、基盤なのですから。

わたしは、彼を拒絶しました。

彼は、自分とあなたをも比べた。

そのことが、一番許せなかった。

わたし、初めて、明確に、個人に対して、はっきりとした憎悪を感じました。彼の命を奪おうと、決意できてしまったんです。これまでは、兵士として、任務として、敵と戦って、その命を奪ってきました。でも、今回は、とにかく、彼が憎かった。ここで、彼の存在を、この世から消してしまいたいと思ったんです。

それでも、彼は、わたしの心に無理やり入り込んでこようとした……それで、自分の魂が傷ついたのを感じました。

中東の戦いで、赤い肩のザクの部隊から、わたし個人に明確に向けられた殺意と、今回の、ジン・サナダによる、魂をなぶられるような痛みが、先ほど申し上げたPTSDの原因です。

わたしは、もう、一人では戦えないようです。

○○○○○○○○○○○○○○○

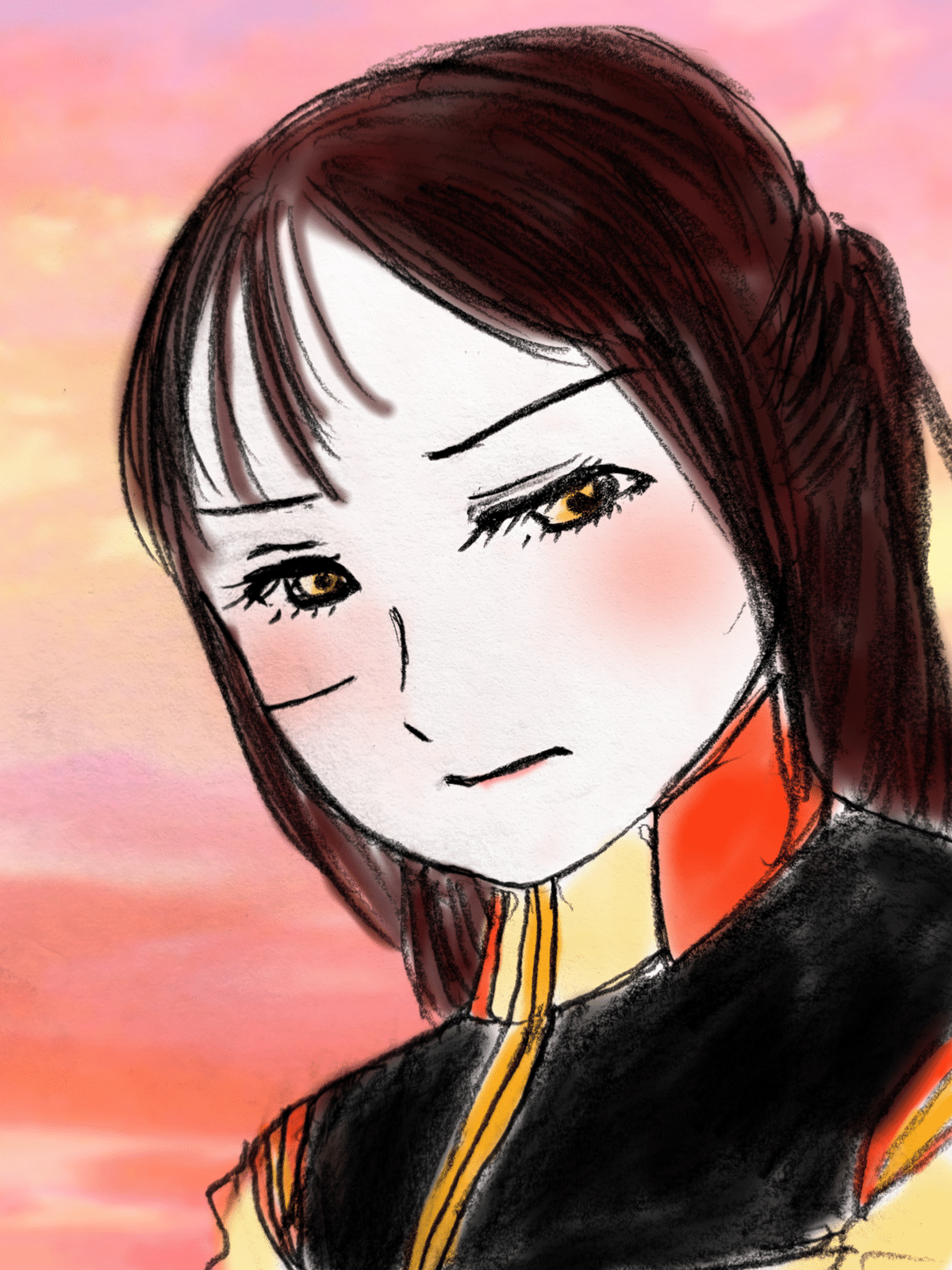

ヘントは、しばらく無言でマジックアワーの空を見つめていた。刻一刻と日が傾いていき、黄金だった空は、徐々に紫色に変わっていく。その様子もまた、美しかった。

「除隊すればいい。」

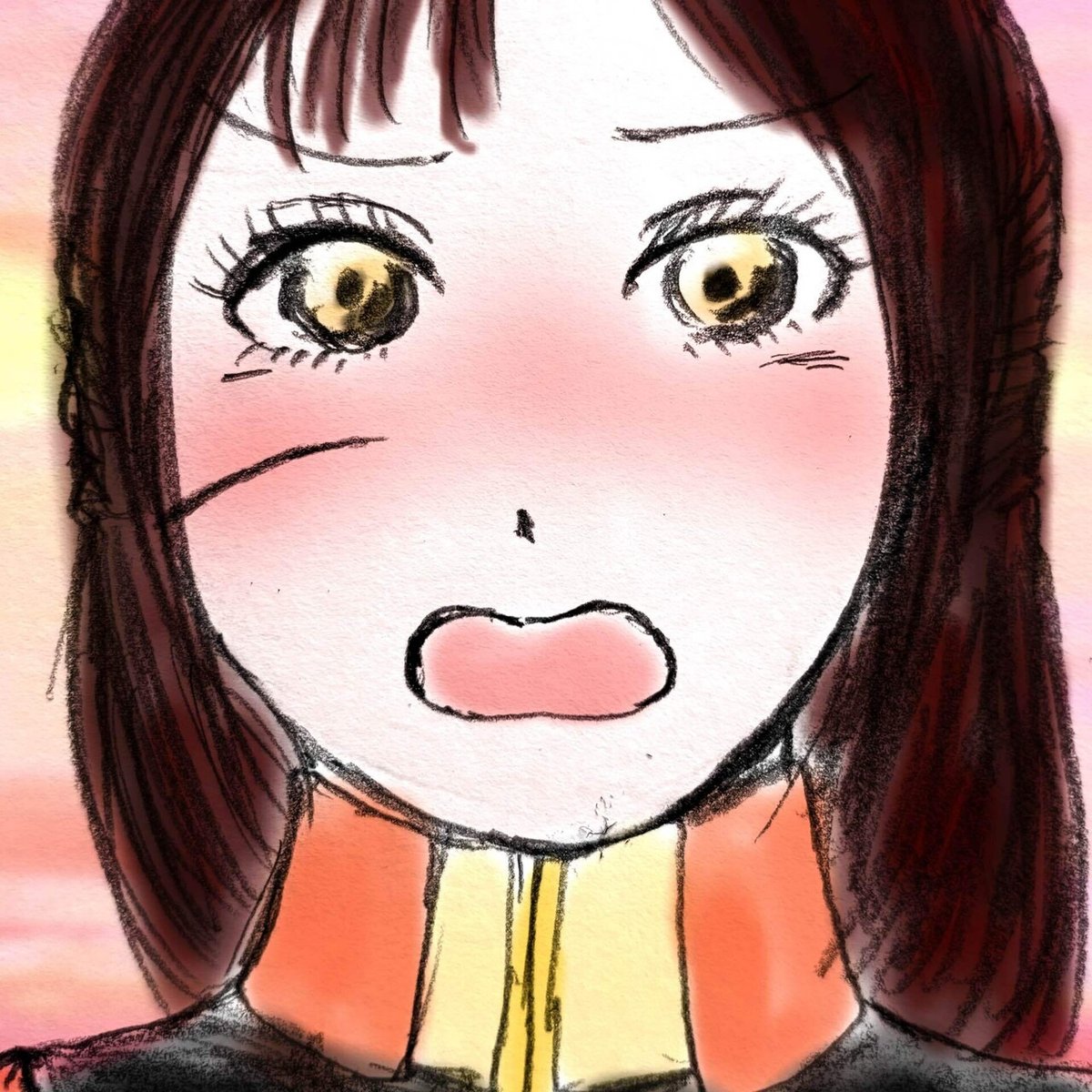

言ってから、ミヤギの顔を、もう一度正面から見つめる。目を丸くしている。

「一緒になろう。俺の帰る場所を、君に守ってほしい。」

それで、君の安全も守られるなら、何よりも嬉しいことだ、と付け加える。

ミヤギはしばらく呆然とした後、ハッと我に返る。

「い、今ですか!?」

言われたことの意味を理解すると、頬に朱がさした。

「準備していたわけではないのは申し訳ないが、今が最高のタイミングだと判断した。」

戸惑いと、喜びの色が混じり合った表情を嚙み殺すようにしながら、ミヤギは少し考える様子を見せた。が、ゆっくりと、首を横に振る。

「申し訳ありません。」

今度は、ヘントが目を丸くした。落胆の色が、その顔に浮かぶ。

「そ、そんな顔しないでください……!」

ミヤギが慌ててフォローする。

「嬉しい、です、本当に……間違いなく、お待ちしていた、言葉です、ずっと……心から……。」

言いながら、いつものように耳まで赤くして、うつむいてしまう。動揺すると、途端に口調がたどたどしくなる。出会った頃から変わらない癖が、ヘントには堪らなく愛しい。

「でも、すみません。違うんです、今のままでは……」

”今のままでは”という言葉を聞き、ヘントは、ああ、そうか、と腑に落ちる。

「そうだな、守られるだけの女性じゃないな、君は。今回も、最後に守られたのは俺の方だ。」

柔和な笑みを浮かべて、ヘントは言う。

「……やっぱり、少尉こそ、ニュータイプです。」

うつむいたまま、呟くのを聞き、君に対してはそうかもしれないな、と応じた。

「確かに、待っているだけというのも君らしくはない。君は、自分から攻めるのは得意だが、攻められると、途端にピンチだものな。」

自分にしては気の利いた冗談ではないか、と、ヘントは思った。ミヤギも、からかわないでください、と苦笑を浮かべているが、いつものような"逆襲"はない。

「すみません。でも、また、ちゃんと戦えるようになれば、その時こそは……」

言って、顔をあげる。目尻には、微かに涙が浮かんでいる。

「その時は、ちゃんと、勝負の続きをしましょう。きちんとお受けします。」

ああ、とヘントが応じる声は、ミヤギに対しての、信頼に裏打ちされた愛情がこもっている。

「待つさ、いつまでだってね。粘る戦いは、嫌いじゃない。」

遠く、地平に日が沈んでいく。

その輝きは、終焉の時を表す落日の光ではない。また明日の朝、輝きを取り戻すべく、太陽が眠りにつく、希望の光だ。そう、希望を持ち続け、それを絶やさぬ努力を続けるならば、必ず、また、明るい朝日は登るのだ。

U.C.0079、12月15日。

キャリフォルアベースの陥落をもって、地球連邦軍は、地球のジオン公国軍の戦力の駆逐を宣言。以後、アフリカやオーストラリア方面での散発的な戦闘が続いたものの、後に1年戦争と呼ばれる本大戦での、地上での大規模戦闘は終結した。

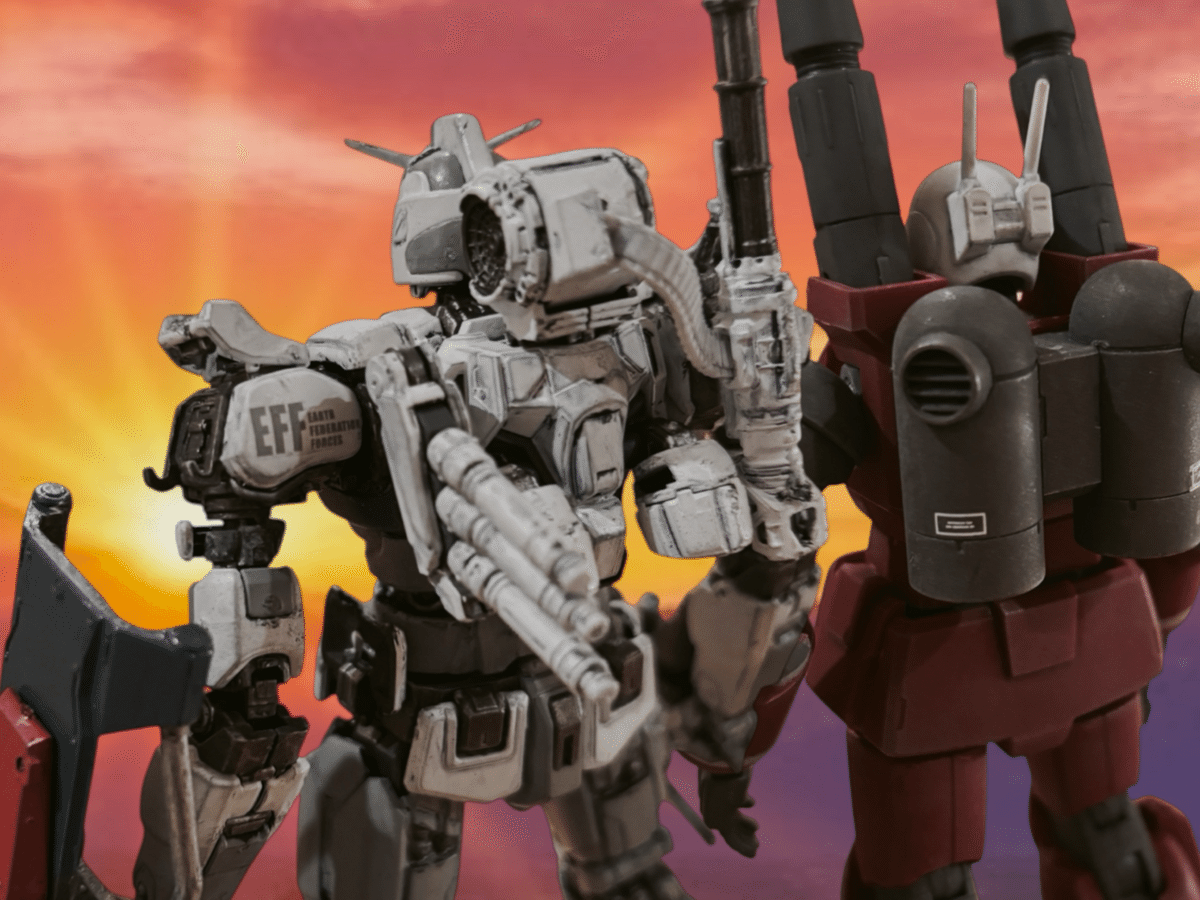

第22遊撃MS部隊は、ジャブローへ後退後、アフリカでの掃討戦に参加。戦後、アムロ・レイのケースを始めとする、ガンダムタイプMSとニュータイプ兵の絶大な力を恐れた連邦軍の方針により、陸戦強襲型ガンダムは回収。アフリカ戦線も、大規模戦闘にはならないまま、U.C.0081、2月に解隊。

キョウ・ミヤギ少尉は、T4教導大隊に転属。中尉に昇進し、第11広報アクロバットMS部隊”インパルス”のエースパイロットとして、地球連邦軍の各種式典での展示飛行で活躍した。

ヘント・ミューラー少尉は、中佐に昇進したラッキー・ブライトマン指揮下に置かれ、宇宙軍に転属。その後、中尉に昇進し、サイド3及びサイド6方面コロニー間治安維持部隊、地球連邦軍軍事機動警察部隊"EFMP"の第1中隊長に就任。U.C.0087、グリプス戦役の争乱を宇宙で経験することになる。

イギー・ドレイク少尉は、地上軍に所属し地球各地を転戦。ジオン公国軍残存戦力掃討に従事。U.C.0088、"ハマーンのクレイジーウォー"と呼ばれた第1次ネオ・ジオン抗争における戦闘への参加が確認されているが、その後の所在は不明。

そして、U.C.0080、1月1日。

ジオン公国軍の宇宙拠点、ア・バオア・クーが陥落。

この戦いの後、地球連邦政府と、ジオン共和国の間に、終戦協定が結ばれた。

【#40 Magic hour with you / Dec.12.0079 fin.】

MS戦記異聞シャドウファントム 第3部

北米戦線編「狂える赤き獣」・完

第3部も、ここまでお付き合いくださり本当にありがとうございます。

陰鬱な雰囲気と、胸くそ悪いキャラクターや設定ばかりで、読者離れや投稿削除がいつ来るかとひやひやしておりました。

本当に、読んでくださった皆様に感謝です。

なんか、3部描いてる間はプライベートでも嫌なことが多かった気がします笑

不運を呼び寄せた!?いや、だいたい自業自得でしたが笑

Many thanks for you.

心から!

第4部も、ぜひお楽しみください!