「お前な……もう少しがんばれよ。」

アラン・ボーモント中尉が、コンパートメントで誰かと話している。有線の受話器を使っているので、レーザー回線だろう。基地内の相手ではなさそうだ。

「こっちだって脈はないのに、踏ん張ってんだよ……え?おい、こら!」

どうやら、相手が通話を切ってしまったらしい。

「秘密のお話をするなら、ドアにロックをかけてはどうですか。」

振り返ると、青いノーマルスーツを抱えたチタ・ハヤミが、壁に寄り掛かって立っていた。ミヤギの部屋にでも行ったのだろう。

「勝手に開けた上に盗み聞きとは趣味が悪いな。」

そちらの不用心が悪いでしょう、と返した後、澄ました顔で続ける。

「今日は、午後の訓練飛行は無理ですね。体調が悪すぎる。」

SFS隊の飛行隊長は実質アランだ。ミヤギが指揮を執れないのなら、アランが引き継ぐのが自然なので、一応耳に入れに来たと言ったところだろう。

「予期せぬ休暇は幸福感があるな。」

軽い調子の口調に、チタはキッと鋭い視線を向ける。

「うちのお姫様を、あまり虐めないでいただけますか。」

「人聞きが悪いな。好い女を口説くのは当然だろう。」

とぼける優男に、知っているくせに、とボソリと呟く。

「関係ないね。」

軽薄な表情で笑いながらも、アランは少し眉をひそめた。

「……お前は、違うのか?」

チタも、一瞬怪訝な表情を浮かべるが、すぐに、何かに気付いたように真剣な顔つきに戻る。

「……わたしは……それは、もちろん。わたしも命じられています。」

チタの目が、落ち着かず、左右に泳ぐ。

チタはミヤギ専属の衛生兵でありながら、彼女の動向を最も近くで監視する、”見張り”でもある。それは、1年戦争が終結して間もなく、上層部から明確に命じられた。

地球連邦政府は、ニュータイプを恐れている。

宇宙での生活に適応し、進化した人類。その人知を超えた"権能"を、アムロ・レイが世に知らしめた。そして、ジオンにも、シャア・アズナブルや、ソロモンの亡霊など、ニュータイプと噂されるエースの存在が示唆されている。敵味方問わず、歴史に埋もれ語られぬはずだったエースたちの伝説は、すでに人口に膾炙し、人々に知れ渡っている。キョウ・ミヤギの存在も、その伝説の一つと言っていい。

オールドタイプの権力者たちは、ニュータイプが新たな主権者として取って代わり、自分たちが劣った旧種として、淘汰されることを恐れている。人々の心を理解し、掴んでしまう才能が、今の権力構造に風穴を開けるかもしれないと思っているのだ。

つまりは、ニュータイプによる反乱。それを防ぎたい。

「……この隊自体が、そうでしょう。」

ミヤギが”ブルーウイング”にいるのは、彼女のPTSDへのケアのためである。だが、ヘント・ミューラー。彼と一緒にいなければ戦えないという、彼女の体質……逆に言えば、ヘント・ミューラーと一緒にいれば、"戦えてしまう"という状況を、封じる意味もある。

そして、隊のメンバーも、チタも、皆が、ミヤギの動向に目を光らせている。

ここは、キョウ・ミヤギという、青い美しい小鳥を閉じ込めるために用意された、大きな、大きな鳥かごだ。

「そうだ。ハクシュウ大佐は、彼女を守るつもりでいる。」

ミヤギの元上官である、ラッキー・ブライトマン中佐も、その友人であるT4教導大隊司令マーカス・ハクシュウ大佐も、ミヤギが命令に従い、"見世物"でい続けることで、その命は保証されると考えている。

チタは一瞬目を伏せた後、爽やかに微笑むグリーンの瞳と、もう一度視線を合わせる。

「あなたは……何を?」

「さあな。まあ、実益を兼ねた任務ではある。」

お前も、7年も付き合っているんだろう、と、アランはチタに確かめる。

「ご苦労なことだな。」

「……苦労と感じたことは、ないですよ。」

チタは伏し目がちに応える。

彼女の心身のケアも、監視も、どちらも確かに、チタの任務だ。だが、今は、彼女との間に、任務という義務的な含みはない。監視などという、刺々しい感覚は、もっての外だ。同僚として、友人として、人として、チタはミヤギが好きだ。ニュータイプなど関係なく、キョウ・ミヤギという存在に敬意と愛情を抱いている。それは、出会った時から変わらない。

地に膝を突き、肩を振るわせ、氷のように蒼白な顔をしながらも尚、何かに立ち向かおうとしているような、華奢な背中が、どうしようもなく愛しく、また、気高く見えた。北米で初めて出会ったとき、この人の力にならなければ、と直感的に思ったのだ。

ヘントとのことも応援してやりたいと、心から思う。二人は、二人にしか分からない何かを、共に乗り越えようとしている。

「去年の10月は、会わせないように誰かが動いたんだろうが、今年はどうだ。どうせブライトマン中佐あたりが頑張ってるんだろう?年に1回くらいは会わせてやりたいのだろうが……。」

甘いんだよな、と、頭を搔きながらベッドに腰を下ろす。

「熱砂を制した英雄二人、それも片方は宇宙世紀の伝説"ニュータイプ"だ。下手にくっついて、子どもでも拵えた日にはどうするんだ?怪しい連中が祭り上げる未来が見えるだろうに。」

例えば、エゥーゴとか、な、と、天井を見上げる。

「あなたは、何をしようとしているんですか。」

うーん、と、顎に手を当てて考えた後、チタの方を向いてにやりと笑う。悪だくみをする顔も、爽やかで魅力的に映える男だった。

「とりあえず、俺の敵はヘント・ミューラーってところだな。」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

それから、3日後——U.C.0087、9月20日。

"ブルーウイング"はかつてサイド6と呼ばれた中立コロニー、新サイド5に到着した。

地球連邦軍がこの宙域で活動する際は、かつて連邦軍が極秘に基地を構えたこともあるバンチ、"リボー"を根拠地にすることが多い。"ブルーウイング"はもちろんだが、EFMPも、"リボー"の港を使う。そして、航空宇宙祭のメイン会場も、このバンチだ。

隊員と機体を乗せた輸送船の点検のため、二つ目の黒いザク——RMP-002シュトゥルム・ザックが機体を寄せる。EFMP第1部隊はこのシュトゥルム・ザックを6機、運用している。奇数月は、新サイド5周辺宙域の警備は、EFMP第1部隊が担当している。

ミヤギは、この第1部隊の警備が好きではなかった。どこか、突き刺すような敵意を感じるからだ。身体症状が出るほどではないが、血の気が引く感じがする。

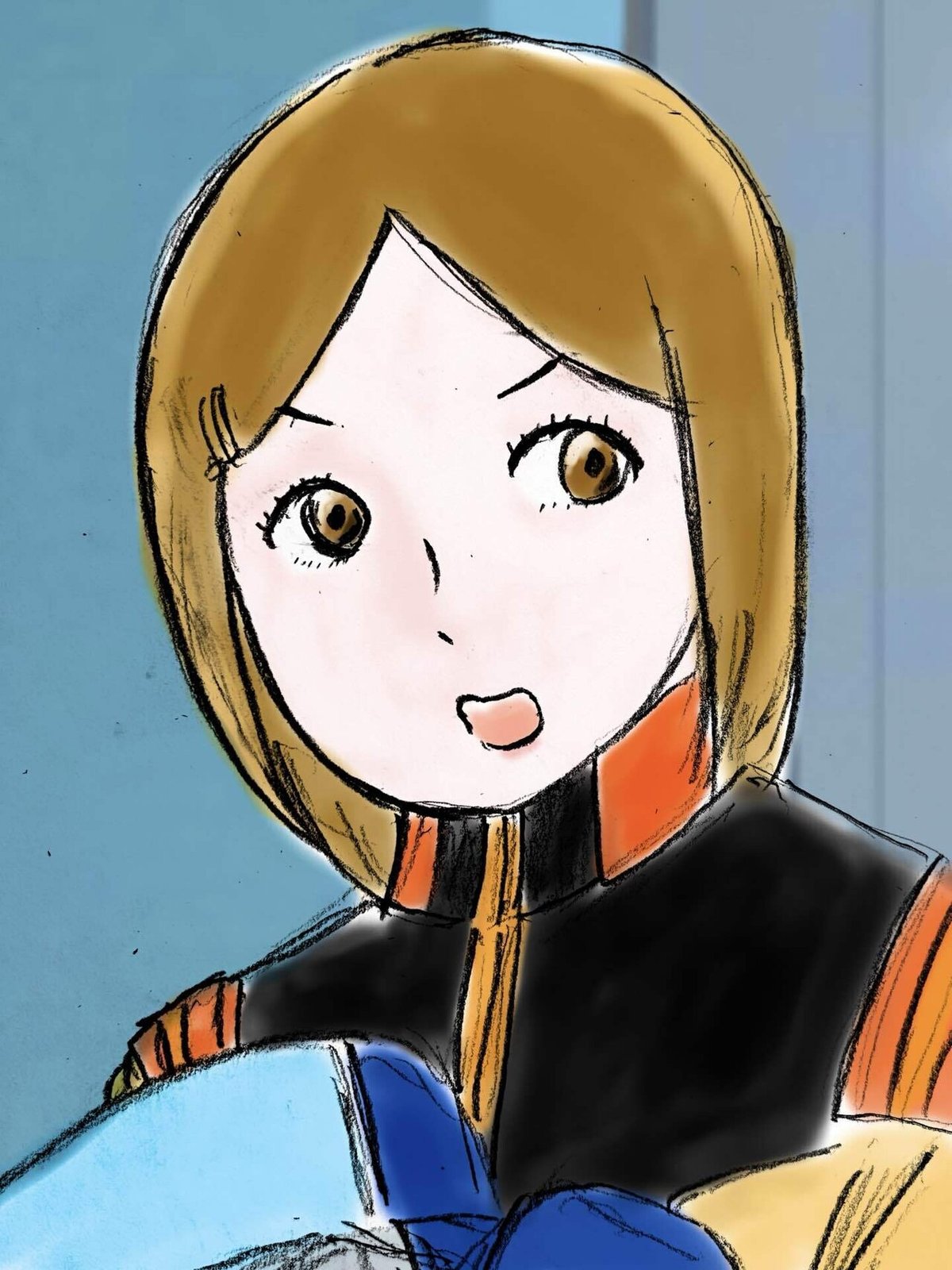

「大丈夫?」

隣に座るチタが、顔を覗き込んできたが、すぐに、ああ、そっか、と、声をあげる。

「わたしが大丈夫って聞くからだ。」

ミヤギは首を傾げる。

「ほら、人ってさ、"大丈夫"って聞かれたら、"大丈夫"って答えちゃわない?」

「そう?」

青い顔のままだが、ミヤギは、クスクスと笑った。

「体調は悪いわ。たぶん、あの黒いザクを威圧的に感じるみたいね。」

今日は正直に伝えた。窓の外にはシュトゥルム・ザックの胸部装甲が見えた。かつて見慣れた、桜の紋様が刻まれているのが目に入ると、ちくり、と胸が痛んだ。

「あの紋様も。」

「思い出す?中東や北米のこと。」

少し、違う。

チタが言うのは、中東と北米の激戦——ミヤギの心に傷を与えた、その過酷さのことだろう。だが、ミヤギが思うのは、そのことではない。

あの、桜の紋様は、かつて自分が所属していた第22遊撃MS部隊のパーソナルマークだった。あの紋様は、ミヤギにとって、血と泥にまみれながら、必死に掴んだ青春の象徴なのだ。だが、今は、自分はその紋様を掲げてはいない。そのことに、胸が痛むのだ。

桜の紋様を、寂しげに見つめるミヤギの横顔を見て、チタは、フッと息をつくと、そうね、と呟く。

「やっぱり、何でもないときは、ちゃんと言えるじゃない。」

チタが、手元で何やら記録を取りながら言う。

ミヤギは、そのとおりだわ、とチタに同意を示す。

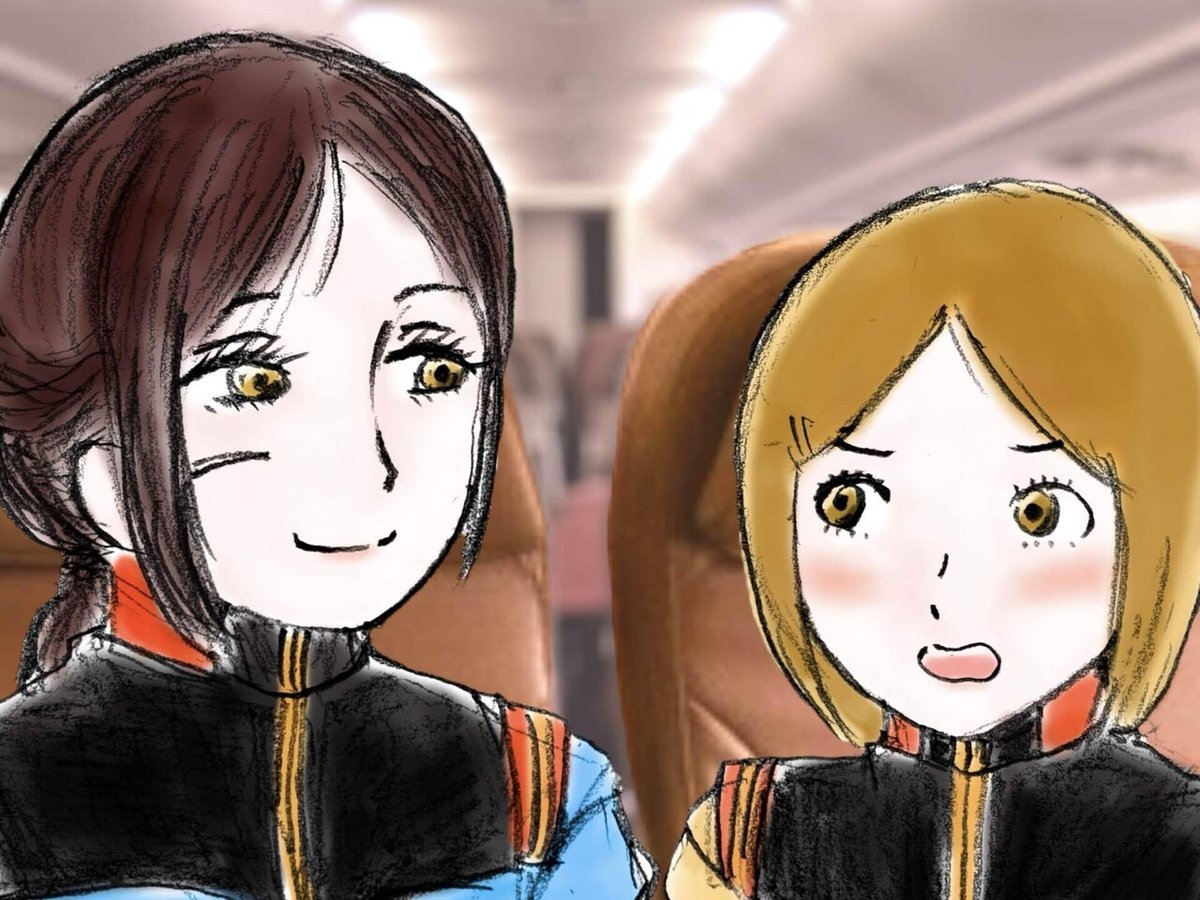

「でも、チタ、あなた、間違っている。」

「何?」

「あなたは、"大丈夫"とは聞かない。」

「え?」

「この間も、"何があったの"って。その前は、"顔色が優れない"。」

そういう言葉がけ一つにしても、ちゃんと、自分を気遣ってくれている。ヘントの、心を包み込むような感覚とはまた違う。チタの気遣いや親しさには、その魂同士がそっと触れ、寄り添うような、どこかくすぐったい温もりを感じる。チタが、自分のことを好いてくれているのが、ミヤギにははっきり伝わる。そう言うことを互いに感じ取れるように、人の感覚は、魂は、出来ていると思う。ニュータイプも、オールドタイプも、関係ない。

「よく覚えている。」

手元の書類から目をあげてこちらを向くと、チタは感心したように言った。

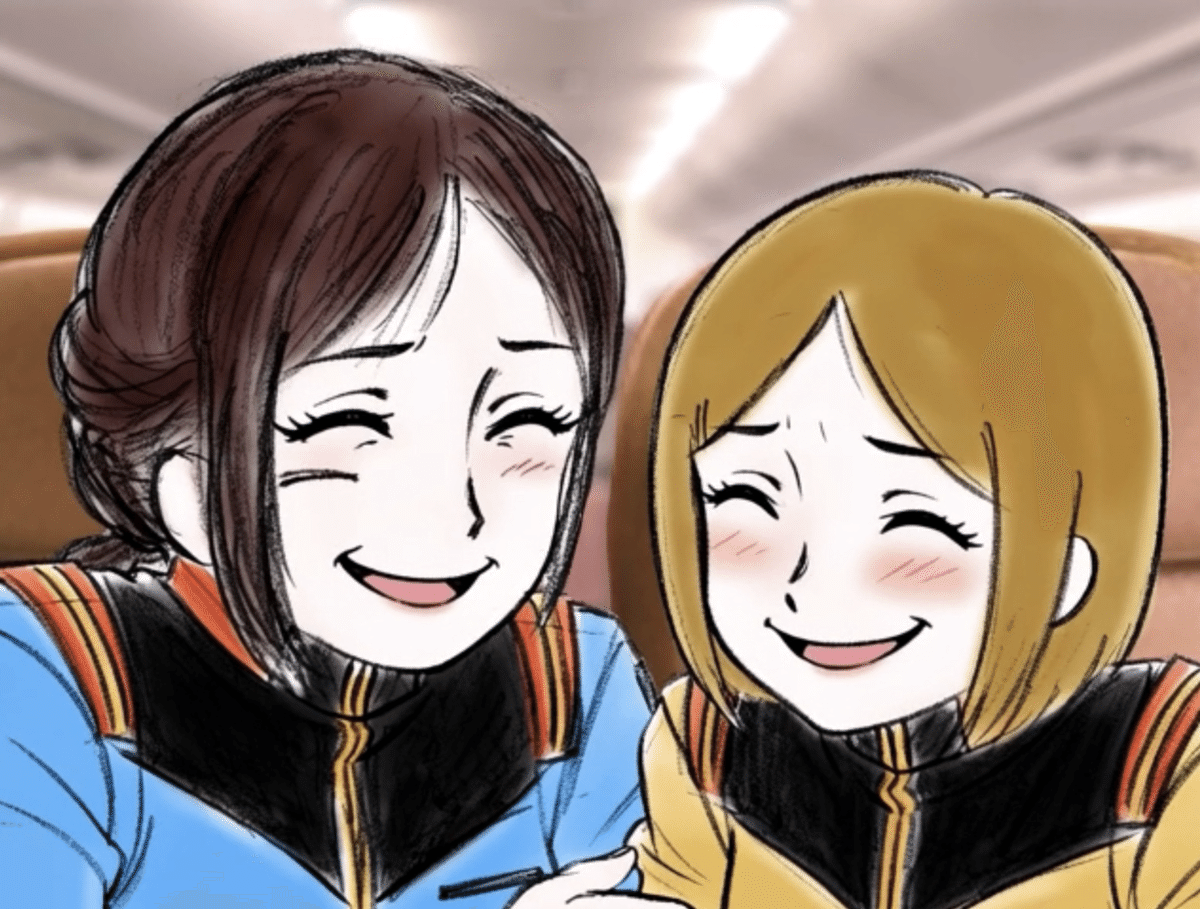

「ええ、だって、わたし、あなたのこと、好きだもの。」

チタは、一瞬怯んだ後、仄かに頬を染めた。

「何ですかそれ、ヘント中尉が妬きますよ。」

思わず、敬語になる。今日の敬語は、からかいではない。

「決め球はストレートって、昔から決めてる。思っていることは、きちんと口に出さないと。」

決め球って何よ、と、口を尖らせながらも、チタの声は満足げだ。

「ありがとう、チタ。あなたのおかげで、今日もこの足で立っていられる。」

まっすぐなその声に、チタは思わず、目頭が熱くなった。

「ヘント中尉は、わたしに感謝すべきね。」

人差し指の背で、小さな涙の粒をそっと拭いながら、チタは笑う。

「中尉のかわりにあなたを守っているのだから。」

「そうね。じゃあ、サイド5に着いたら、二人で何か美味しいもの、ご馳走してもらおうか。」

ミヤギと二人、けらけらと明るく笑う。

「二人で、楽しそうだね。」

二つ前のシートの横から、アランが顔を出して言う。

「俺らは混ぜてくれないのか?」

「男子禁制。」

チタは舌を出してアランに応えた後、男たちに聞こえないよう、小声でそっと囁いた。

「やっと来れたね、サイド5。」

任務ももちろん大切だけど、と言って、チタは柔らかい笑顔を浮かべる。

「ヘント中尉に、しっかり甘えていらっしゃい、キョウ。あなたは2年も、よく我慢したじゃない。」

ゴウン、と、再び船が動き出す。EFMPの検問が終了したらしい。

新サイド5、"リボー"の、清らかな白い外壁が、眼前に迫る。ミヤギは、少女のように高鳴る自分の、胸の鼓動を聞く。年甲斐もなく、と、思いつつも、今は、その甘く、胸をくすぐる感覚を楽しんでいたいと思った。

【#43 Glided cage / Sep.17.0087 fin.】

次回、

MS戦記異聞シャドウファントム

#44 a Shadow phantom - 4

影が、うごめく——。

なんちゃって笑

今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。

またのお越しを心からお待ちしております。