【#44 a Shadow phantom – 4 / Sep.30.0087】

「敵、ですか?」

EFMP第2部隊のヘント・ミューラー中尉は、久々に聞いたその言葉に、緊張感を覚えて訊ね返した。

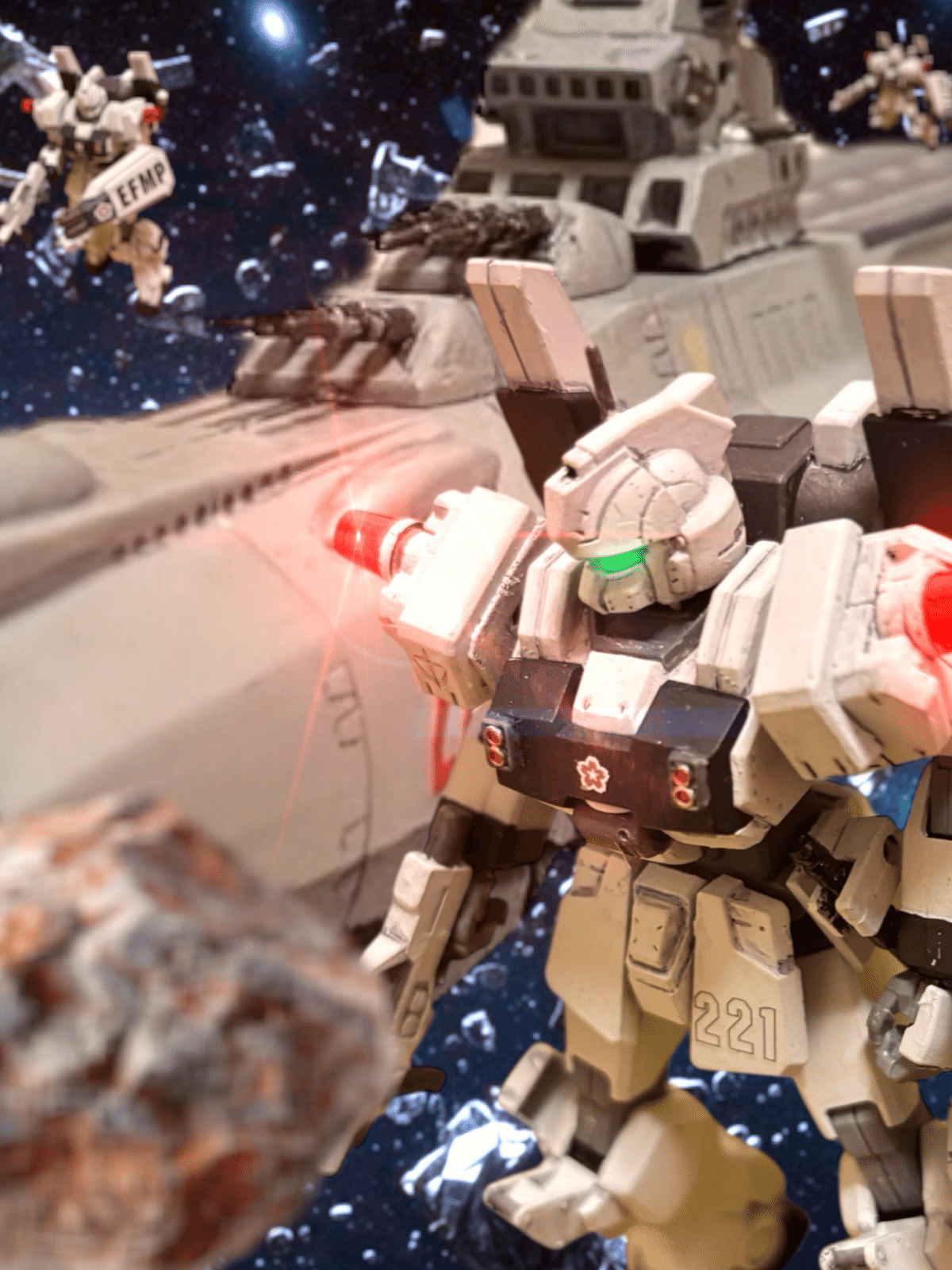

そうと決まったわけではない、と、同司令の、ラッキー・ブライトマン中佐は、MS宇宙空母”サクラ”のブリッジで、映し出された航路図を見て言った。

第1部隊に、サイド3の警備を引き継ぎ、新サイド5へ向かう道すがらだった。新サイド5周辺宙域には、地球連邦軍の正規部隊で、E10MS隊”イーグルス”も共同で当たっている。月末のEFMPの入れ替わりの際は、新サイド5は”イーグルス”に任せ、サイド3周辺宙域で第1部隊と任務を引き継ぐ。

その引継ぎ任務を終え、新サイド5に戻る途中の航路でのことだ。

「サイド5付近の宙域で、サラミスが一隻やられた。」

ブライトマンが言うのを聞きながら、航路図上の情報をアンナ・ベルク少尉が覗き込む。

「ティターンズの艦じゃん。」

「きな臭いですね。先月は、月でも大きな戦闘があったと聞きますし。」

若いカイル・ルーカス曹長が呟く。

U.C.0083に勃発した、地球圏に潜むジオン公国軍残党による“デラーズ紛争”を機に、スペースノイドとアースノイドの軋轢は決定的になったと言ってもいい。地球には、再びコロニー落としが敢行され、1年戦争の復興に向けてようやく動き出した地球市井に打撃と憎悪をもたらした。

その後、結成されたのが、ティターンズだ。ジオンの残党狩りと、宇宙市の治安維持を名目に、スペースノイドに弾圧じみた圧力をかけ続けている。地球連邦政府に対して強硬な姿勢を示すコロニーには、特に手酷い。噂では、かつてのジオンのような虐殺行為にも手を染めているという。

そこに、スペースノイドの独立自治権の復興運動を自称する、エゥーゴだ。元々はスペースノイドの独立自治運動が発端のようだが、反地球連邦色を帯び、やがて武装し、テロリズムまがいの戦闘行為を始めてしまった。

その、ティターンズとエゥーゴ。今年、U.C.0087に入ってから、その衝突は激化し、宇宙を巻き込む騒乱に発展しつつある。5月には、ジャブローに核攻撃が行われ、その後、アジア圏を中心に、地球でも散発的な戦闘が続いた。8月に入ってからは、月面で大きな戦闘があった。どちらが仕掛けたは分からないが、コロニー落としまがいの攻撃も行われたらしい。

もはや、言い訳の仕様もなく、再び戦乱が始まっている。そうだ、戦争なのだ。ティターンズとエゥーゴ、どちらが正義とか悪とか、大義があるとか、ないとかということではない。しかし、どことなく、強硬なティターンズよりも、スペースノイドに依って立つエゥーゴの主張にこそ、僅かな名分を感じるのだ。

だが先月、そのティターンズに、地球連邦軍の指揮権委ねられることが、議会で決定した。エゥーゴとの度重なる激突と、地球と宇宙の各地で起こる紛争に、今や宇宙は一触即発の緊張状態にあると言って良い。

「エゥーゴ……なのか?」

情報を見て、ヘントは、思わず呟く。何となく、違和感を感じた。

航路図の端に映し出されている映像と、簡易な戦闘記録には、作戦的な意図が感じられない——そう、ただ、破壊だけを楽しむような衝動的な雰囲気が感じられた。

「何?何、もじもじしてんの?」

アンナが、ヘントの言い淀む様子を察する。

「エゥーゴじゃない、みたいな言い方に聞こえるけど、ヘントくん?」

「ビンゴだな、ヘント中尉。」

ブライトマンが続ける。

「今、新たな襲撃情報だ。今度はエゥーゴの艦がやられたらしい。」

「同じ敵、ですか?」

「おそらく。」

「何それ、見境なしって、まるで辻斬りじゃん!」

アンナが言うと、カイルが何ですか、それ、と不思議そうに訊ねる。

「知らないのぉ?これだからお坊ちゃまはぁ。」

へらへらと笑いながら、アンナは、またつまらぬモノを斬ってしまった、と芝居がかった口調で言う。

「近いな。」

アンナを無視して、ヘントが言う。

「ねえ、無視しないでよ。」

「君のさっきのは、辻斬りのセリフじゃない。」

「そうじゃなくってぇ!!」

アンナには応じず、ヘントはブライトマンの方に向き直る。

「1班が、キャバルリーで出ます。」

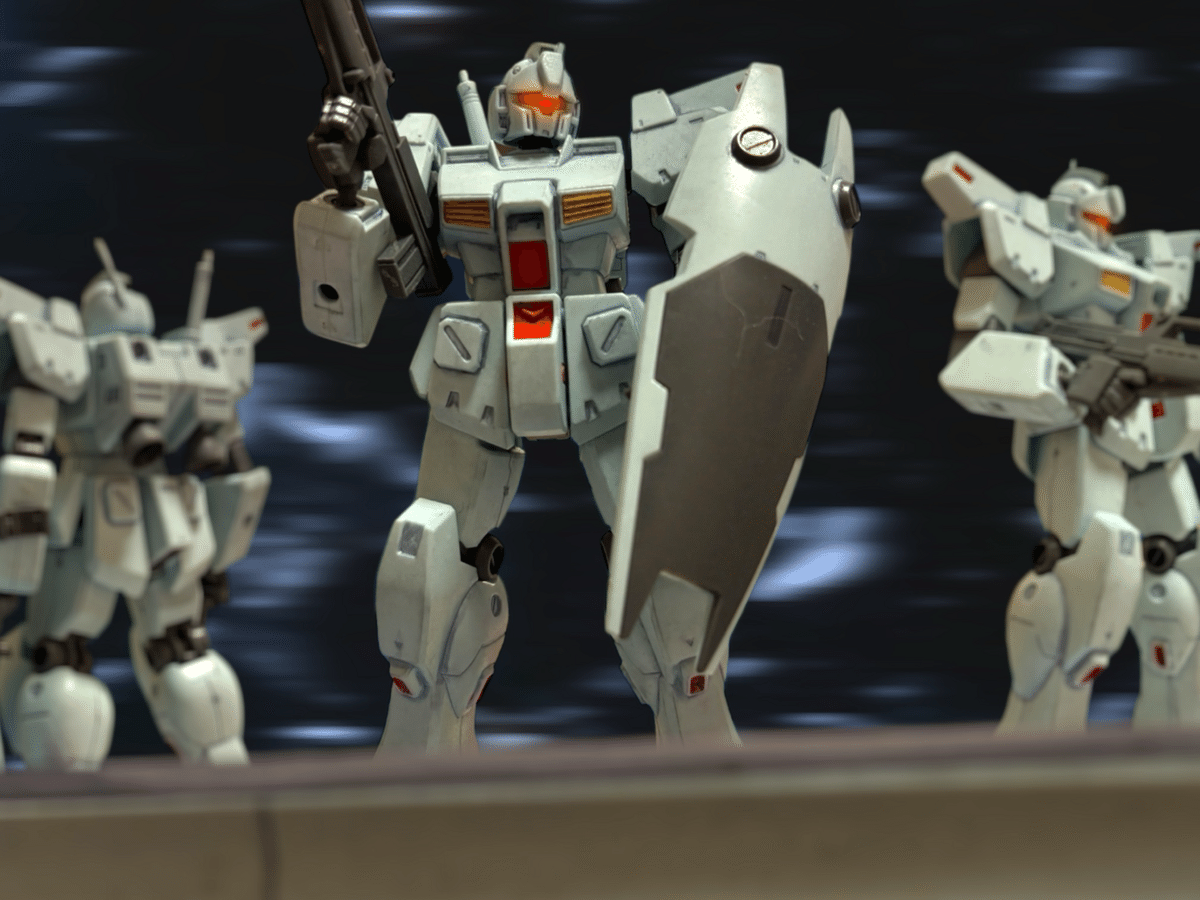

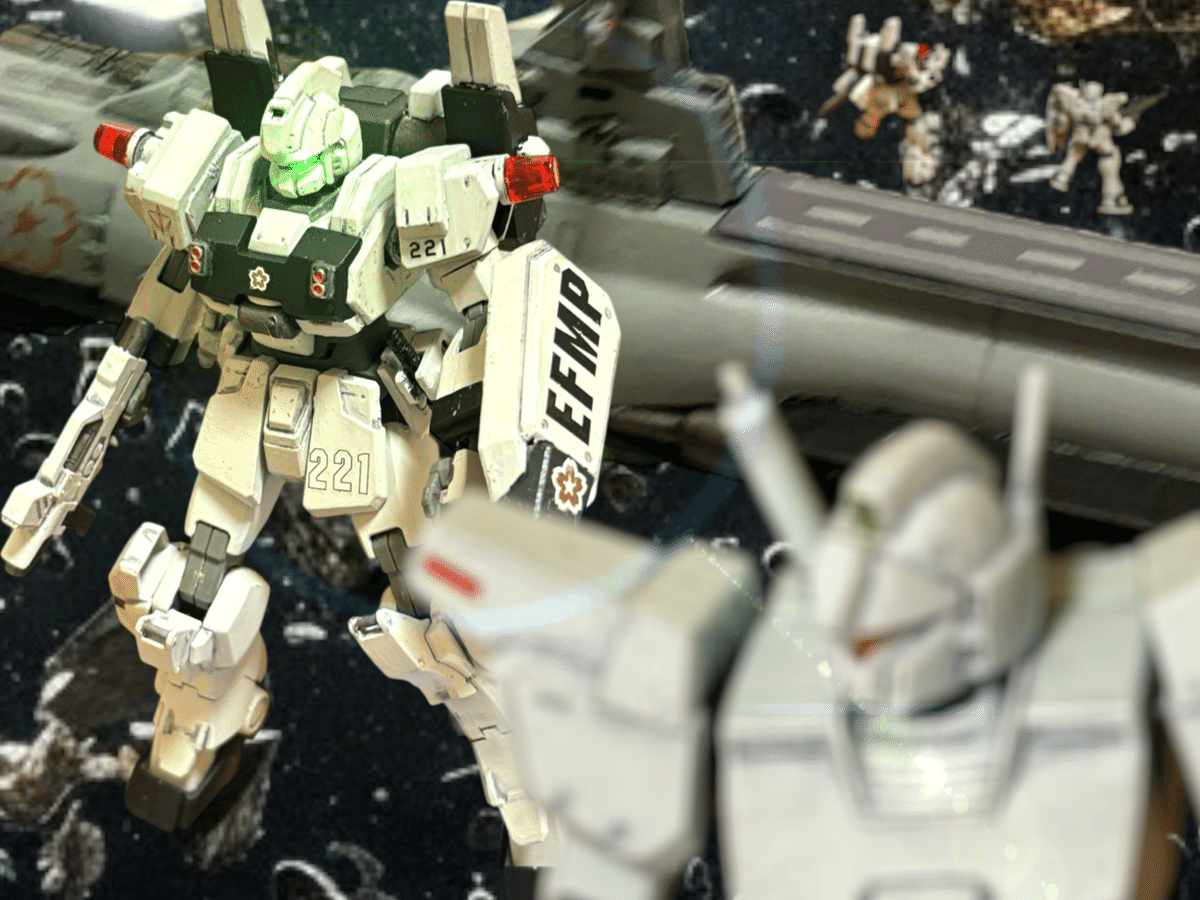

キャバルリーは、この第2部隊に3機しか配備されていない。普段の任務はこの3機を、2班で使いまわし、予備にジムの改良タイプが3機積まれている。

「2班はジムで2種配備で、いいですね、中佐。」

行け、と、ブライトマンが言うのと同時に、3人はブリッジを出た。

~~~~~~~~~~~~~~~

MS用宇宙空母”サクラ”を取り囲むように、白黒の機体、キャバルリーを3機を展開させる。

『ねぇ~、戦闘にならないよねぇ?』

アンナがおどけながらも、どこか不安げな声をあげる。

「堂々と構えていろ。カイル曹長が不安がる。」

ヘントがたしなめる。

『自分は、問題ありません。いつでも覚悟ができています。』

「そうか、それは頼もしいな。」

『や~ん、カッコいぃ~。』

悪ノリして、アンナが茶化す。

『お姉さんのこと、守ってねっ?カイルくんっ。』

『映像を見ました。武装は、ヒート系の……でしょうか。』

カイルは、アンナを無視してヘントに質問した。

『ちょっと、無視しないでくんない!?』

アンナが抗議するが、ヘントも同じく聞き流す。

「いや、あの威力は、ビーム兵器に見える。どういう技術かは分からないが、超高圧縮されれば、ああいう風になりそうな気もするな……。」

カイルの言う、映像とは、”辻斬り”の被害を受けたエゥーゴの艦から送られてきたものだ。生き残りがいたらしく、救難信号と共に、発信されている。とりあえず、その発信源に向かっている。

アンナの言うように、敵機は文字通り”辻斬り”だった。

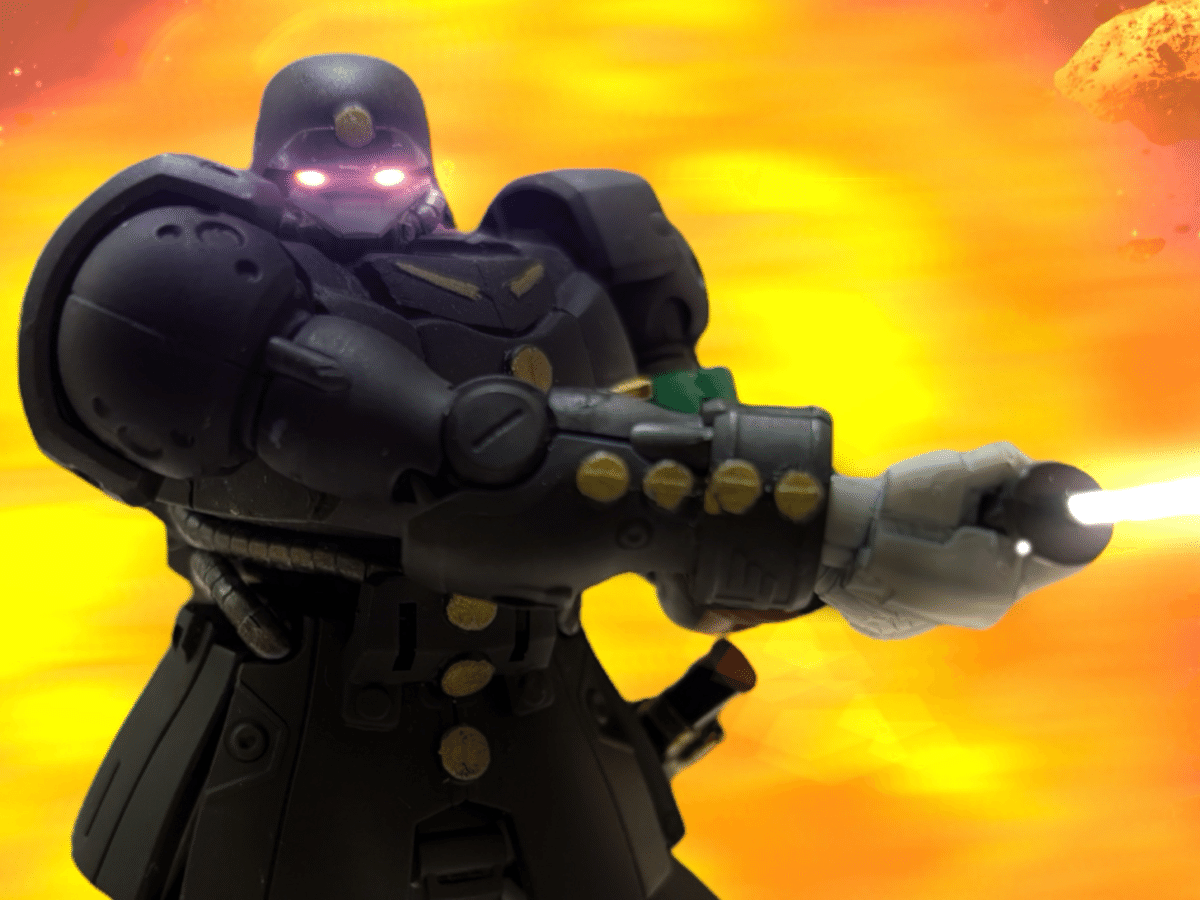

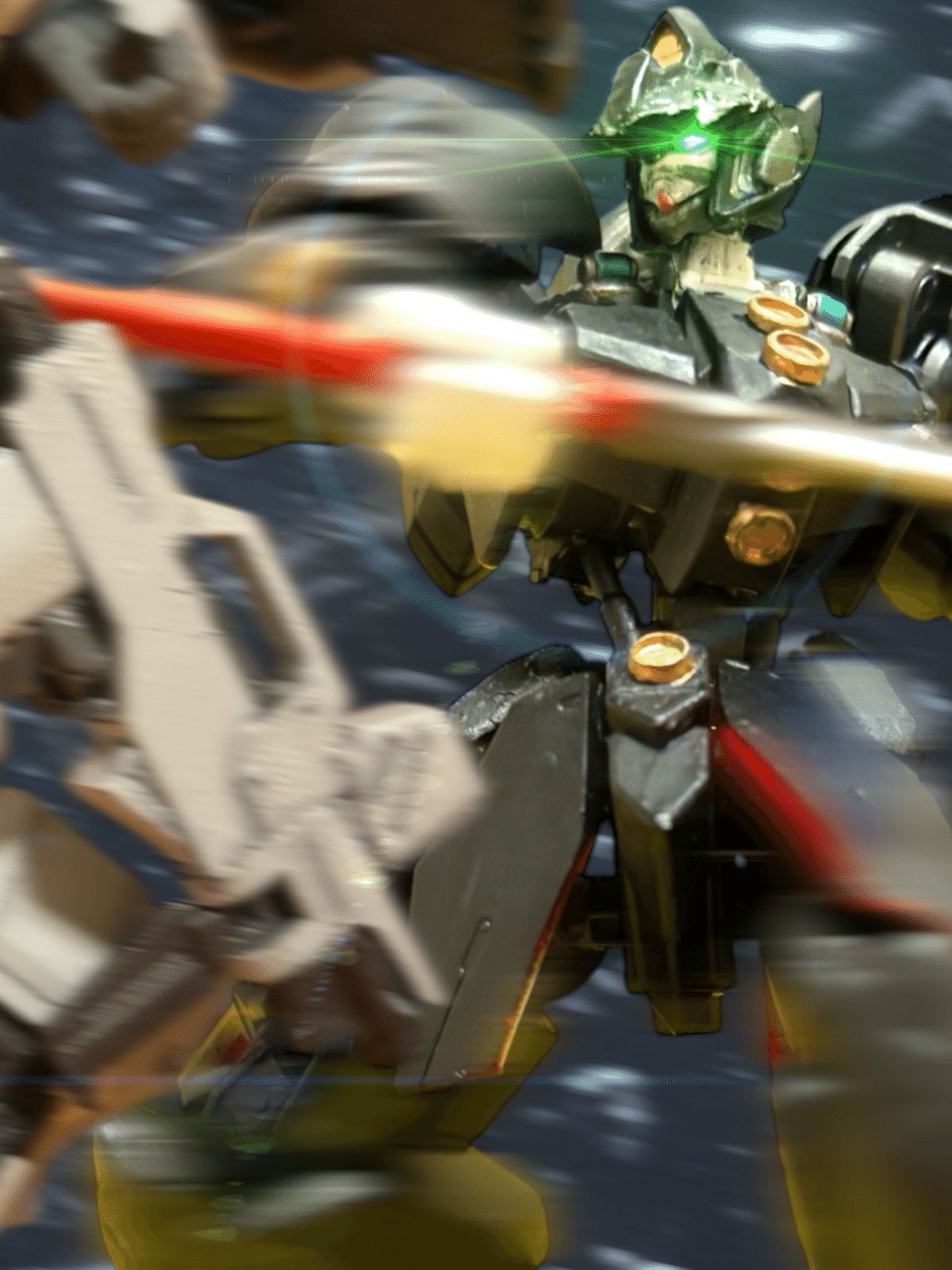

サムライのような刀を持ち、旧世紀の、それも、ようやく機械戦闘が始まったばかりの大昔、相当古い時代の軍服のような、ふざけたデザインの機体だった。

カイルとヘントが言うのは、その”サムライサーベル”のことだ。カイルが言うように、どう見ても実体剣なのだが、映像では戦艦の装甲を軽々と引き裂いている。

「どちらにしろ、接近させないようにするしかない。リミッターは解除しておけ。」

通常、EFMPは敵機と戦闘行為になった場合、敵機を捕縛する。原則、パイロットを殺傷しないようにするのだが、今回は緊急の対応だ。ブライトマンからも、場合によっては敵パイロットの殺傷もやむかたなしとの判断が下った。

映像を見たが、凄まじい機動だった。おまけに、人間のようななめらかな動きだった。見たことのない機体だが、かなりの高性能機だ。

接触予定地点が近くなった。2班が搭乗する予備機のジムを、カタパルト上に待機させ、1班のキャバルリー3機は集合し、艦の前方を先行する。

『エゥーゴの生き残りは、捕縛するのですか。』

カイルは、疑問を口にする。

「人命を優先する。生存者がいれば、エゥーゴだろうが、ティターンズだろうが、まずは保護だ。その後の処遇を考えるのは、我々の仕事ではない。」

エゥーゴはエゥーゴで、救援部隊を送っているだろう。救援に来た部隊と衝突になってしまうと、厄介だ。

『三つ巴や、数の不利が生じるなら、すぐに退け。無用な戦闘は避けろ。』

ブライトマンからも指示が飛ぶ。

『行かないで引き返す、っていう選択肢はありませんよねぇ。』

アンナが冗談めかして言うが、やはり、聞き流された。

『ちょっと、せっかく美人が一生懸命ボケてるのにさ!誰か拾ってくれてもいいじゃん、さっきからさぁ!』

『アンナ少尉!熱源です!』

カイルの鋭い声が響く。

『うわっ!?』

アンナは、咄嗟に機体を退かせる。さっきまで、アンナ機がいたところを、黒い影が勢いよく通過する。先ほど、映像で見た”辻斬り”だ。

「この熱量……やはり、あの刀はビームだぞ!近づけるな!」

ビームライフルを掃射しながら、ヘントは機体を滑らせる。アンナとカイルも、素早く散開し、的を絞らせないようにする。

敵機は、速い。凄まじい機動でアンナ機を追う。

『やだ、なんであたしなの!』

『もう1機、います!』

カイルの焦燥感が混じった声が聞こえた。

宙域を切り裂くように、もう一機、黒い機体が出現した。母艦に向かっている。

「2班も出してください。艦の防備に!」

ヘントは、"サクラ"に通信を送りながら、新手の方のMSに向かう。

「カイル曹長は、アンナ少尉の掩護!」

言うと同時に、新手にぶつかる。

獣のような、獰猛な見た目の機体だった。

パワーもある。

ガンダムタイプの機体をベースにしているキャバルリーも、それなりのパワーがあるはずだが、押し切られそうな勢いがある。

「こいつ……っ!」

ヘントは、スロットルペダルを思い切り踏み込む。この先の、新サイド5には、今、"ブルーウイング"が——ミヤギがいる。そのことが、ヘントを焦らせた。

敵機は、ぬるぬるとなめらかな動きで、組み合ったキャバルリーを振り払い、"サクラ"に向かおうとした。しかし、ヘントの後方から増援の射撃があると、勢いよく後ろに下がった。

増援の機体、予備機のジムが3機、ヘントを追い抜き、敵を追撃する。敵機の加速力はジムを遥かに上回っている。あっという間に闇の中に消えてしまった。

逃がした、と言うより、見逃されたと、ヘントは感じた。あの性能ならば、ジムが加勢したとしても、圧倒出来たのではないか。

『死ぬかと思ったぁ……。』

アンナとカイルも無事らしい。

「全機、集合。状況を報告しろ。」

ヘントは味方に指示を送った。

久しぶりの戦闘に、冷や汗を流した。しかし、とにかく、生き延びたことに安堵した。

敵機に警戒しながら、救難信号の出されていた宙域に向かったが、艦とMSの残骸が漂うだけで、生存者はいなかった。どうやら、エゥーゴの回収部隊が去った後らしい。

ティターンズと、エゥーゴ。

あの黒い機体は、そのどちらとも違っているように思えた。

ヘントには、奇妙な殺気が、いまだに宙域に漂っているように感じられた。

~~~~~~~~~~~~~~~

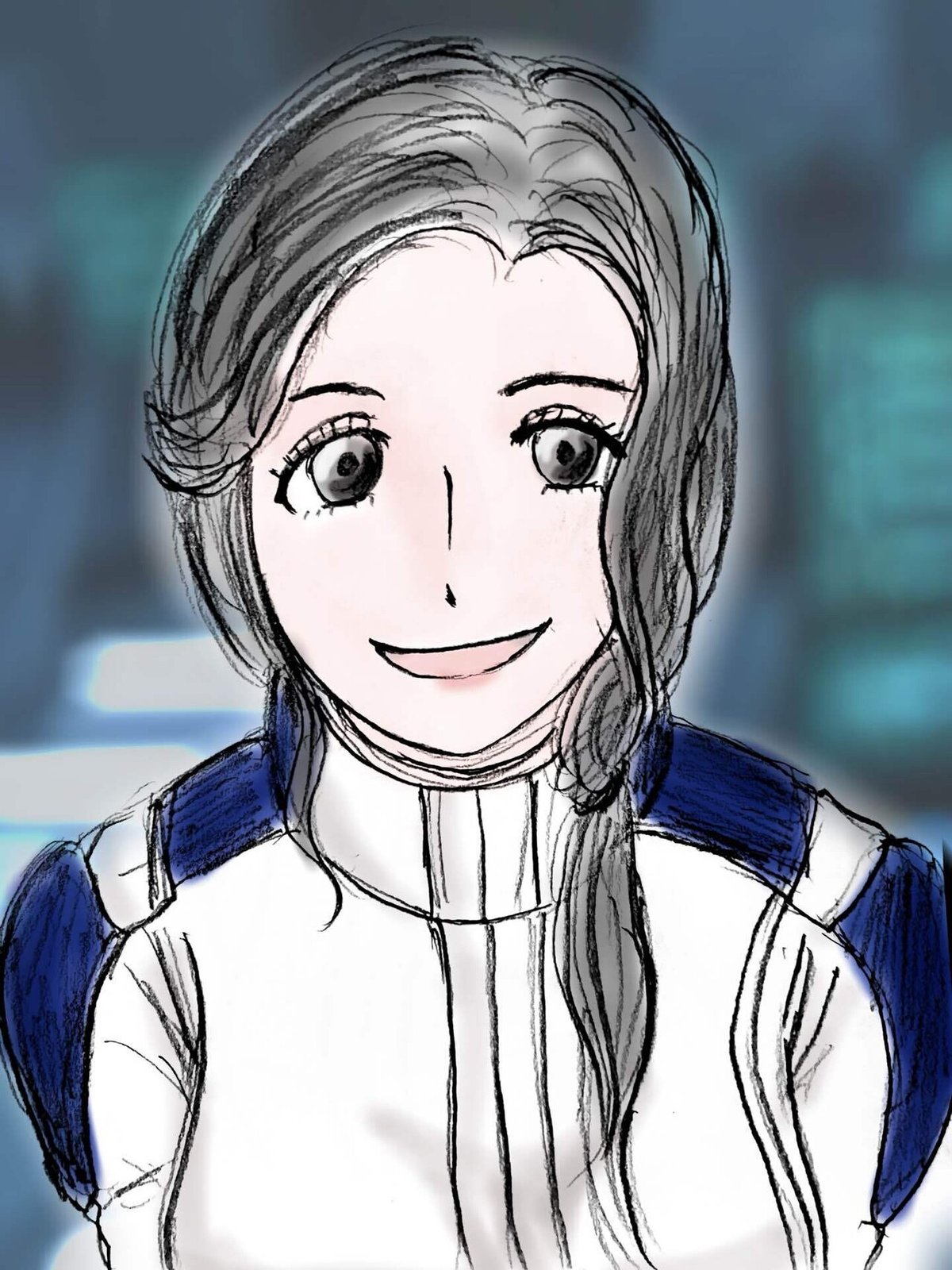

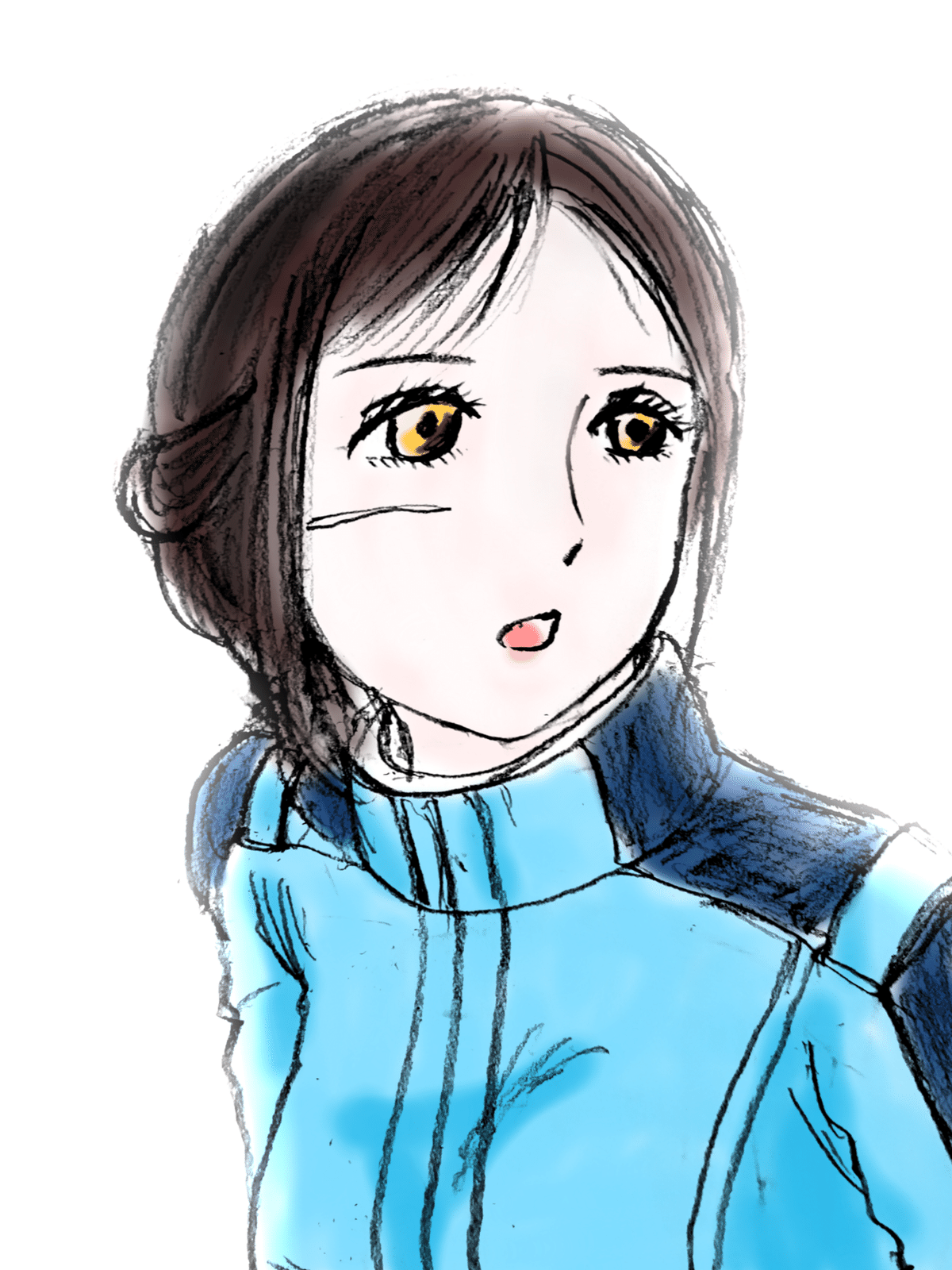

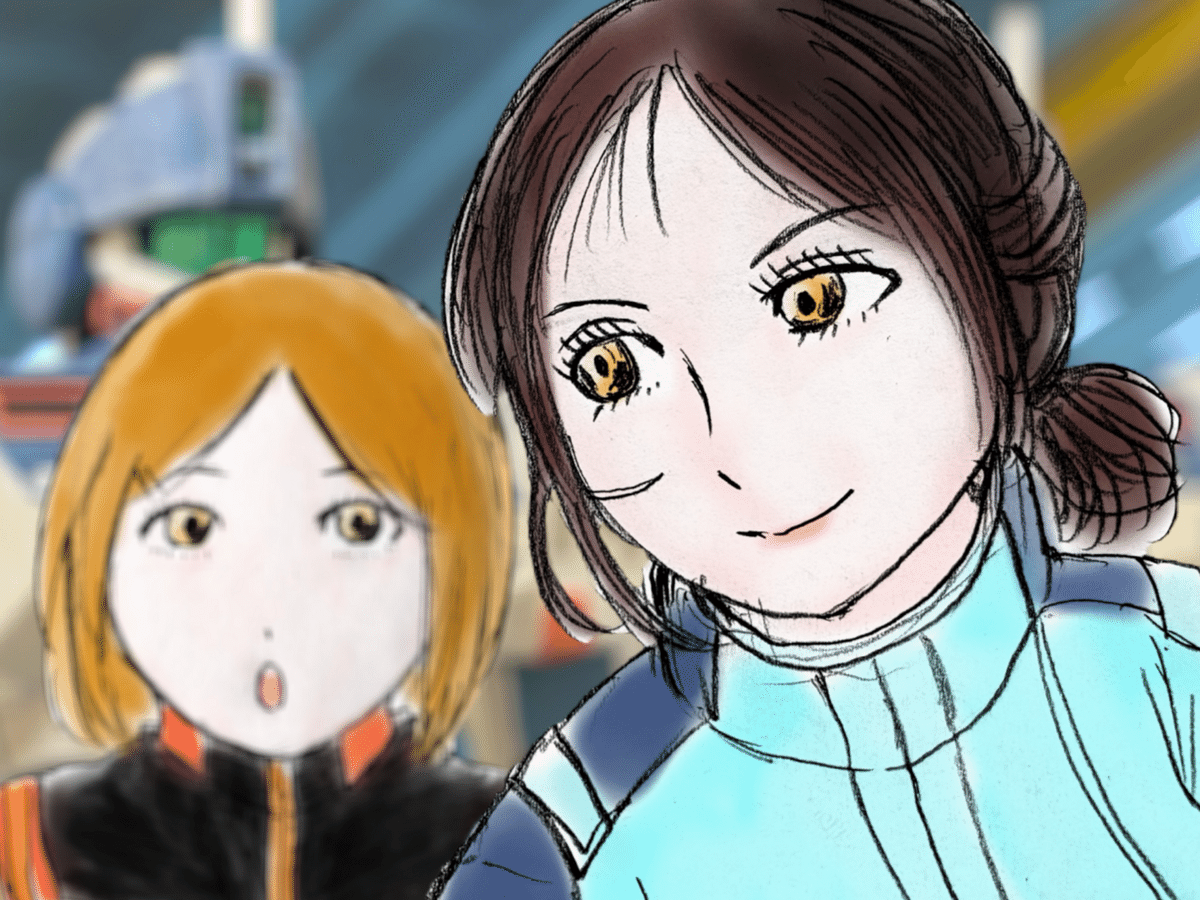

宇宙の暗闇の彼方から、何かが届いた気がする。キョウ・ミヤギ中尉はわずかなめまいを感じた。今しがた、宇宙空間での飛行訓練を終えたところだった。

「顔色、悪いよ。」

チタ・ハヤミ少尉は、無重力ブロックにあるMSハンガー内を漂いながら、まだノーマルスーツに身を包んだままのキョウ・ミヤギ中尉に声を掛けた。

「なんだろう、酸素が薄いのかな……めまいもした、少し。」

「あんまり無理しない方がいいよ。」

ヘント中尉も、もうすぐ到着するでしょう、と、チタはミヤギを気遣う。

ヘント——。

その名を聞いただけで、途端に、心が軽く、柔らかくなる気がした。先ほどのめまいも、嘘のようにすっきりした。

宇宙の闇の向こうに、もう一度、目を向ける。ミヤギには、彼の気配が感じられる気がした。しかし、まだ、心待ちにしているその姿は、見えそうにもない——。

【#44 a Shadow phantom - 4 / Sep.30.0087 fin.】

次回、

MS戦記異聞シャドウファントム

#45 The eve of reunion

あなたを、感じる——。

なんちゃって笑

今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。

またのお越しを心よりお待ちしております。