ヘントとの久しぶりの作戦打合せに、胸が躍ったのは確かだ。ティターンズの将校は、明らかに自分に敵意を向けている。そのねちっこい感覚が、ただただ不快で、この模擬線や、狙撃ショーの提案も、まったく乗り気ではなかった。だが、おかげさまと言うべきか、こういう機会に恵まれた。

「本当に、大丈夫なのか?」

淹れたてのコーヒーを差し出しながら、ヘントがミヤギに訊ねる。

先ほどの座を解散した後、何となく、二人で、ヘントの宿舎のコンパートメントまでまできた。隣室のアンナは、朝まで飲んでくるから、と、にやにやしながら言ってから、カイルとアランを連れて街に出て行った。アランは最後まで、じっとりとした目つきでヘントを睨みつけていた。

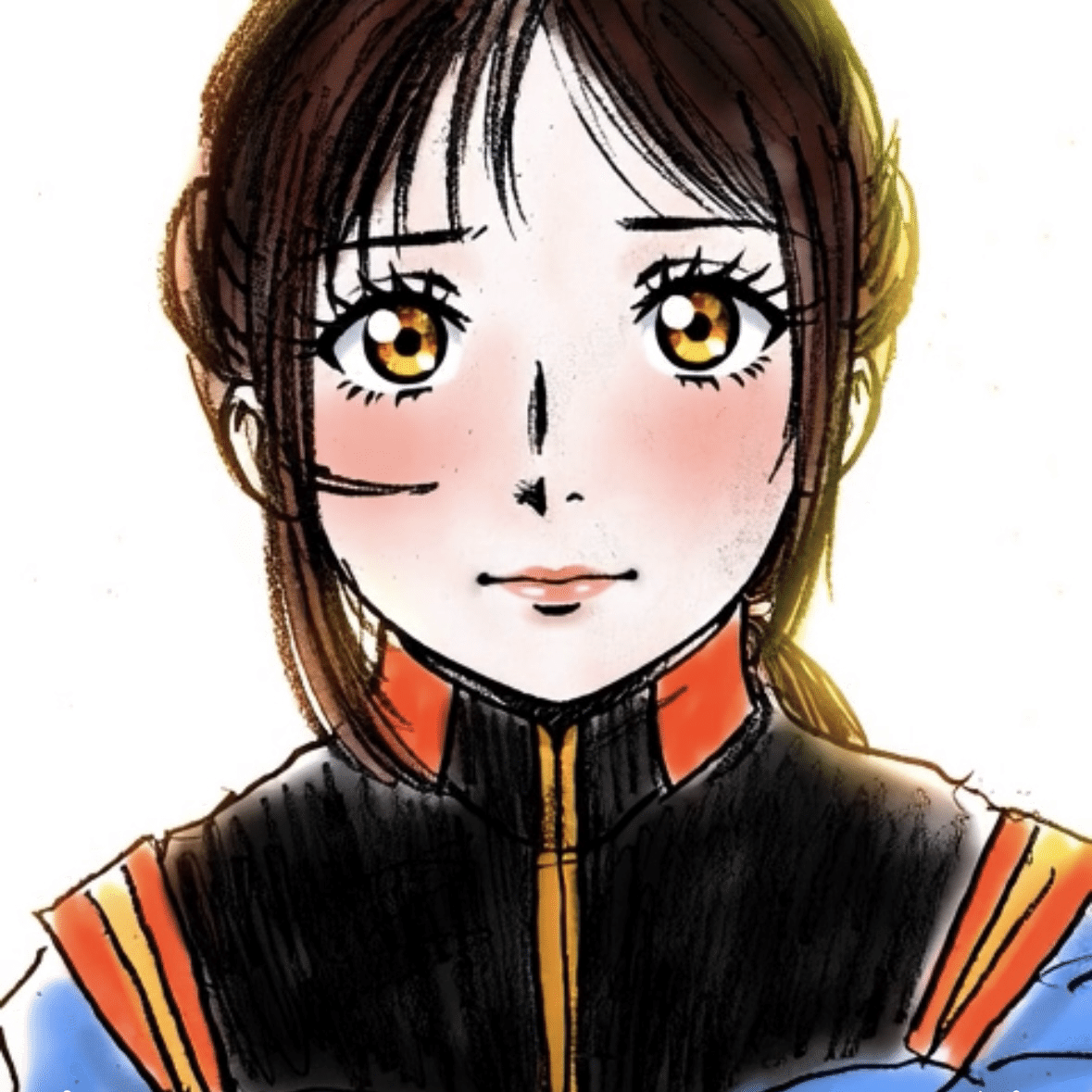

ミヤギは、差し出されたコーヒーカップを、両手で上品に受け取ると、一口、口をつけ、ほっと息をついた。

「知ってます?」

くすくす笑いながら問いかけると、ヘントは不思議そうに眉を動かした。

「『大丈夫か』って聞くと、『大丈夫』って答えが帰ってきちゃうみたいですよ。」

ヘントは、一瞬考えた後、ああ、そうかもしれないね、と笑って応えた。

「でも、大丈夫です。あなたが同じ空間、同じ宙域にいるだけで、全然、感じ方が違う。」

「レセプション会場では?」

あそこも、様々な感情が渦巻いていた。大規模なレセプションは、昨年から始まった試みだが、実は昨年は、終わった後に体調を崩した。任務に支障が出るほどではなかったが、戦闘ではない場でああなってしまうことは、症状が悪化しているような気がして焦ったのを覚えている。

だが、今回は違った。

例のティターンズのケイン少佐や、おそらく自分を監視しているのであろう軍人たち。それらの視線を、思いを、昔の自分のように軽くいなせた。少しの酒を飲み、気分よく宿舎替わりのホテルに戻った。

ミヤギは、大丈夫でしたよ、と静かに応える。

「問題なさそうです。模擬戦、よろしくお願いしますね。」

次回のヘントの任務から、合流して訓練する。

「少しでも異常が認められれば辞退する。面子よりも君の安全だ。」

「分かっています。」

たぶん、戦える。戦えてしまう。確信に近い直感が、先ほどの作戦打合せのときから、稲妻のように全身を巡っている。

だが、戦えてしまえば、どうなるだろうか。

ヘントが傍にいるときだけに発揮される、自身の戦闘力。それを衆人環視下で発揮してしまえば、再び2人は引き離されてしまうのではないだろうか。

地球連邦政府を震撼させている、"ニュータイプ"、アムロ・レイ。彼のような力は、自分にはない。だが、世間はそう思ってはくれない。今、自分が生かされているのは、大人しく道化に成り下がっているからだと、理解している。

「大丈夫だ。」

不安を見透かしたように、ヘントが言う。ハッとしてヘントの方を見ると、優しい色を帯びた瞳と、視線が合う。

「飲もうか、少し。」

言って、ゆっくり立ち上がると、ミヤギと同じ名前の、シングルモルトウイスキーの瓶を、クローゼットから取り出した。

「よく手に入りましたね。」

感嘆の声をあげながら、ロックグラスを受け取る。

ロック・ウイスキーの香りを、胸いっぱいに吸い込むと、すっと一口、その味を楽しむ。

いつか、彼が評した、爽やかなキレと、ほのかに甘い、華やかな香り。

(曹長の人間性のようだと思う——)

(そんなこと、言われたな……。)

なんだか、照れくさい感じがすると、舌の上に楽しんだ香りと味が、ふっと消えてしまう。

ミヤギは、誤魔化すように、再びグラスに口をつける。今度は、しっかりと樽の香りを楽しんだ。

~~~~~~~~~~~~~~~

「おいし……」

再びあげようとしたミヤギの感嘆の声を、ヘントは、唇で遮る。

「……ん。」

目を閉じたミヤギが、ロックグラスを傍らに置く気配を感じる。グラスを置いて、空いた手に、そっと、指を絡める。

長い口接けの後、二人は無言で、見つめ合う。互いの瞳に映る自分の顔が見えた。

「長かったよ、2年は……。」

ヘントは、そう囁くと、もう一度恋人に、そっと、深く、口接けた。

何度も口接けを交わしながら、ヘントが、ふと考えるのは、模擬戦と、それに伴うティターンズとの合同演習のことだ。敵意が渦巻くであろうその場を、彼女は耐えられるだろうか 。ブライトマン中佐の計らいで、自分がペアを組むことにはなった 。傍にいれば、彼女の魂の盾になれるはずだ 。そうだ、必ず守り抜く。あの女の不穏な影からも、ティターンズの悪意からも、何もかもから。

「ヘント……。」

不意に名前で呼ばれ、ハッとする。

「余計なこと、考えないで……。」

ちゃんと、わたしを、見て、と、ミヤギは伏し目がちに呟いた後、ヘントとしっかり視線を合わせた。

「長かった、2年……を、埋めてほしい、今日は……。」

消え入るような声を聞いて、ヘントはフッと微笑む。恋人の華奢な背中に腕を回すと、そっと抱き寄せた。

コロニーの夜が、静かに、更けていく——。

【#47 The shield of valkyria / Oct.4.0087 fin.】

次回、

MS戦記異聞シャドウファントム

#48 The consideration for recovery / Oct.8.0087

回復の、代償は——。

なんちゃって笑

今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。

またのお越しを心よりお待ちしております。

ちょっとオトナな続きはhttps://www.pixiv.net/novel/show.php?id=26389748

※リンク先はR-18です。

※閲覧にはリンク先のアカウント登録が必要になります。

よろしければ、こちらもおねがいします。

動画(GIF)化した画像はこちらが豊富です。