「そうですね、中尉のおっしゃるとおり、回復の傾向と見ていいかもしれません。」

”サクラ”艦内、医務室前の廊下で、チタが言う。

「明日は、ヘント中尉も非番でしょうから、”ブルーウイング”だけでやってみるのもいいかもしれません。」

だけど、と、チタは伏し目がちになり、ためらうように言葉を途切れさせた。

代わりに、ヘントが言葉を継いだ。

「回復は、彼女の身を危険に晒す。」

チタは、うつむいたままコクリと頷いた。

回復はしている。毎日一番近くで彼女を見てきたチタは、この数年、確かにそれを感じていたのだ。だが、敢えて、検証をしてこなかった。戦えてしまえば、彼女が、今度はどうマークされるか、あるいは、処分されるか分からない。その不安が、チタに、衛生兵としての責務を果たすことをためらわせてきた。

チタは沈黙したままだったが、ヘントが、口を開いた。

「彼女に危機が迫ったら——」

え?と、チタはヘントの顔を見る。

「何を押しても、俺は彼女の安全を優先する。手が届くところにいるのなら、なおのことだ。」

ベルベット作戦のときも、そうだったと聞いている。彼は、ミヤギの危機を感じ取り、作戦を無視してミヤギの救援に向かった。そのせいで、罰を受けている。そして、その事実が、ミヤギとの結託と反乱という、負の印象を上層部に与えているのだ。

もしかしたら今回の模擬戦も……チタやブライトマンが動かなくとも、ミヤギが危機に陥るのを見れば、警備任務を投げ出して乱入していたのかもしれない。

「……現実的ではありませんよ。お姫様を抱きかかえて、白馬で駆けだして……そして、その後は?」

ヘントは、応えなかった。きっと、彼にも分からないのだ。

~~~~~~~~~~~~~~~

”リボー”コロニー付近まで、”ブルーウイング”の隊員たちを、”サクラ”で送っていく。明日から非番に入るEFMP第2部隊1班のメンバーと共に、コロニー内に向かう手筈だった。

アランは、ブリーフィングルームで一人、デバイスに記録を打ち込んでいた。

『対象B(ヘント)、対象A(ミヤギ)への執着、依然として強固。連携時の精神的リンク、想定以上に機能。模擬戦、予定通り実行。ターゲットは対象Bとの連携、および対象Aの精神的限界点。』

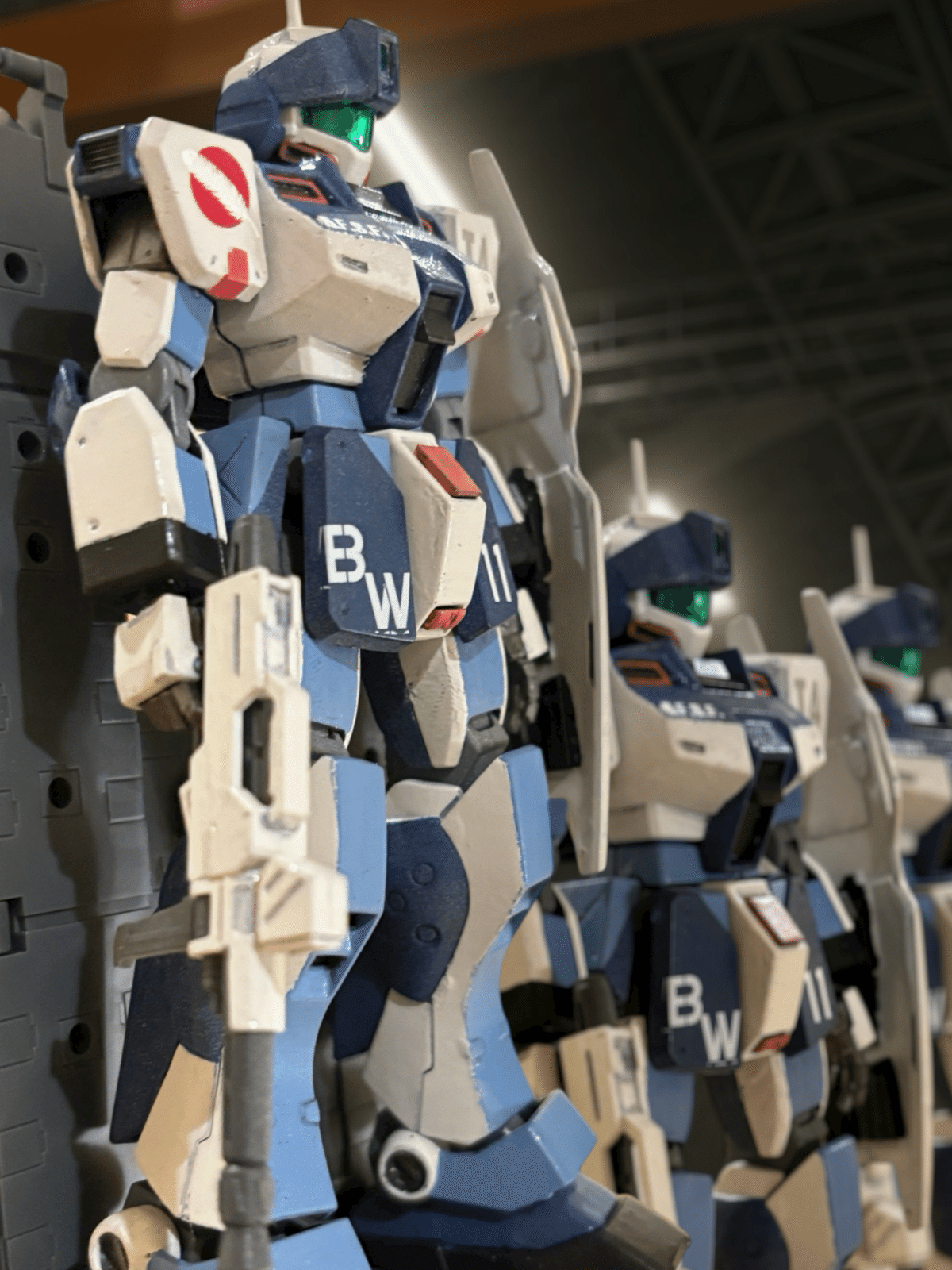

送信ボタンを押すと、アランはブリーフィングルームの窓ごしに、青い機体を冷ややかに見つめた。訓練を終えた、ジム・スナイパーIIが、エレベーターからドックにゆっくり降ろされてくる。

「しっかり戦えちゃったな、”伝説のシングルモルト”。」

自身の回復に、ミヤギは高揚しているように見えた。どの戦闘でも、鋭い機動と、的確な狙撃を見せた。あれが、熱砂に躍った伝説、”シングルモルトの戦乙女”なのだ。

戦えるようになってしまうということは、新たな危機の訪れを示している。そのことには、彼女もすぐに気づくはずだ。

彼女と、ヘントとの間で、何かしらの約束がある。たぶん、兵士として彼女が回復したら、とか、そういう類のものだろう。だから、あんなにも高揚しているのだ。だが、彼女の兵士としての回復は、2人にとって更なる障害になるだけだ。2人とも分からないはずがない。

(でもあいつら、互いのことになるとバカそうだからな……。)

本当に、リスクを想定できていないのかもしれない。だとしたら、俺が教えてやればいい。それが、また彼女の心を揺さぶるはずだ。心を揺らし、弱さを抱えたままでいれば、また、体勢が彼女を守ってくれる。

もう、諦めてリタイアすべきだ、と、アランは胸の内で警告する。

(ヘント・ミューラーが死ねば、或いは……。)

彼女の心は壊れてしまうだろう。

だが、そうなれば、もはや、彼女をつけ狙うものはいなくなる。

人形のようになった彼女の、面倒を見てやるのも悪くない。

アランは、暗い庇護欲をその胸を充たしていく。そんな自分に、微かな嫌悪感を抱く。

「ヘント・ミューラー、やっぱり、嫌いだな、あいつ。」

アランは呟き、デバイスをそっと閉じた。

だが、あいつがいないからと言って、彼女は俺の傍らに立つだろうか。それは、ちょっと、想像が付かない。

アランは、キョウ・ミヤギと自分では、魂の波長が決定的に合わないことに気づいている。気づいているが、あの気高さと美しさに、惹かれてやまないのだ。一番嫌悪感を抱くのは、そういう、ガキのような自分の性分なのだ。

~~~~~~~~~~~~~~~

ミヤギは自機の格納を確認すると、チタと共にスペースカーゴへ向かった。ヘントが傍にいる安堵感と、訓練の成功による高揚感が、ミヤギの胸を弾ませた。しかし、心の奥底では、どこか、かすかな不安がくすぶっていた。

アランの視線。ティターンズの模擬戦の意図。そして、ヘントが”リボー”に来る直前にに感じた、あの微かな悪寒。聞けば、ヘントらが正体不明の敵機と交戦したと言う。

(ジン・サナダ——。)

捉えどころのない、不吉な空気感に、ふと、その名が浮かんだ。

彼の狂気に傷つけられた魂が、まだ、微かにうずいている気がする。

(大丈夫……彼がいる……。)

自分に言い聞かせ、別のカーゴに向かっていくヘントの横顔を見た。その存在だけが、今のミヤギを繋ぎとめる唯一の錨だった。カーゴがコロニーの光の中へ進んでいく。その光が、迫りくる闇を照らしてくれることを、ミヤギはただ願うしかなかった。

【#48 The consideration for recovery / Oct.8.0087 fin.】

さて、グリプス戦役の三つ巴は、どの陣営も「地球上から人類を排除する」という目的は同じである、ということを、割と最近知りました。なので、今回、ケイン少佐が「人間は、宇宙になどあがらずに、地球の大地に足をつけ」生活すべき、と独白していますが、この考えは、彼の浅はかなキャラクター性を表現したつもりです。

今回の部の悪役の一人ですが、これまでの敵に比べて、圧倒的に小物ですね。ケイン少佐は。残念。

第4部はテーマカラーが青・白・黒のつもりなので、彼の機体も青くしてみました。せめて機体くらいは、かっこよく見えたらいいな、と思っています笑

あと、前話、#47の続き、pixivにあります。

プロット補強にも重要な回だったりします。

次回、

MS戦記異聞シャドウファントム

#49 The border between WHITE and BLACK

君を守ることが、できるか——?

なんちゃって笑

本文登場のイーグルスのジムはこちら

前回#47のつづきはこちら。

よろしければこちらもお願いします。

今回も最後までお付き合いくださりありがとうございまいた。

次回のお越しも心よりお待ちしております。