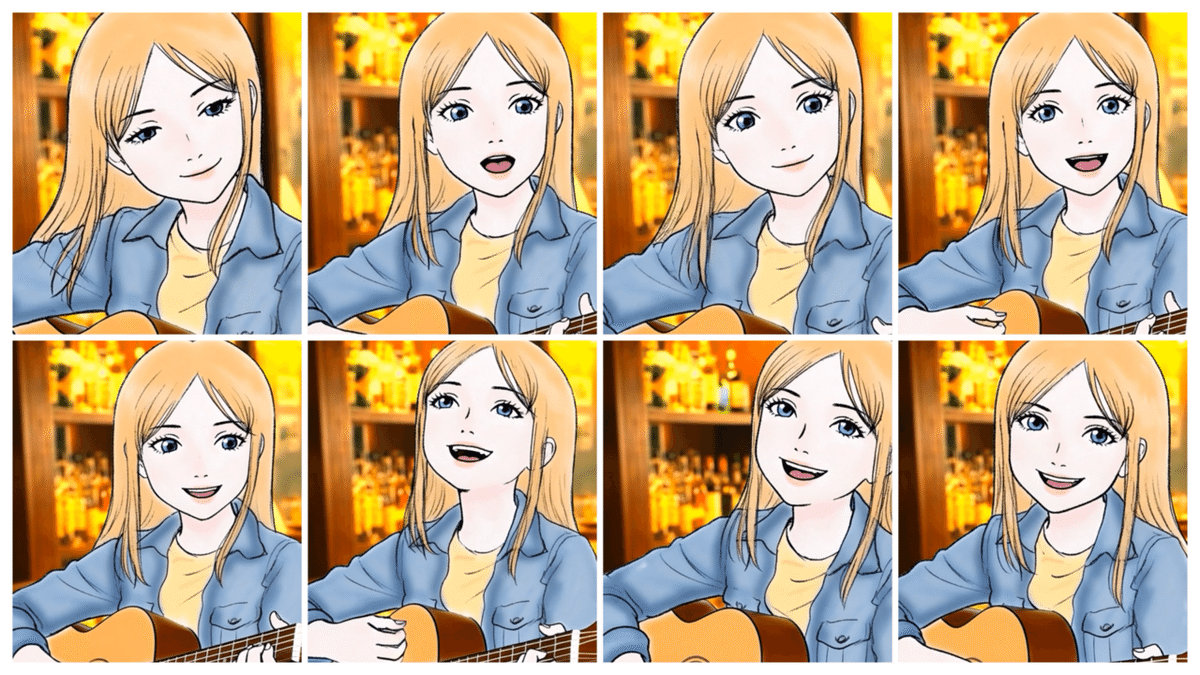

「大義とか、理想とか、何だかんだ偉そうに語ってドンパチやってる連中より、ここで平和に飲んで、ハロと遊んでるみんなの方がよっぽど利口だよね。」

"マリア"が笑いをとると、ヘントは気まずそうに縮こまったが、キョウはそれを見て楽しそうに笑った。

「平和って言えばさ、人類みんながニュータイプになれれば、平和になるかもねって話、あれ、みんな、信じる?」

突然の"ニュータイプ"の話題に、2人は思わずぎくりとした。

「ニュータイプってさ、巷ではエスパーか、スーパーソルジャーみたいな扱いされてるけど……MSにちょっと触っただけで、配線からなにから全部わかっちゃうとかさ。違うよね、それ、絶対。言い出したヤツはさ、"ジュニア・ハイ・シック"……"チューニビョー"って言うの?ジャパニーズ・バトル・コミックを読みすぎだよ。」

けらけらと笑いながら、”マリア”は客との掛け合いを交えながら続ける。

「そう、言葉も使わないで意思疎通をできるって……うん、それが気持ち悪いって人もいるよね。ティターンズとかさ。そうだよね。」

いないよね、ティターンズの人?と、”マリア”は言って笑いを取る。力関係がエゥーゴと逆転したとは言え、なかなか度胸のある発言だ。

「でもさ、言葉を使わないで意思疎通できるって、それもちょっと違う気がするんだよね。」

言いながら、”マリア”は天井を仰ぐようにして、ウーン、と考える。

「”ニュータイプ”の知り合いって、あたしはいないけどさ。意思疎通じゃないと思うんだよね、いろんなとこから聞こえてくる話をちゃあんと聞くとさ。」

言って、"マリア"はまた、視線を正面に向ける。

「たぶん、全部”分かっちゃう”んじゃないかな。意思疎通すら超えて、分かり合えちゃう力。それが”ニュータイプ”なんじゃないかって。」

真剣な顔でキョウは"マリア"の話に聞き入る。

「戦いを捨てて、分かり合うために強い共感の力を使う。それがニュータイプだろ、って。それはあたしの一応の結論。」

でもさ、と、"マリア"は呟く。

「全部"分かっちゃう"のって、どうなんだろうね。辛いときも、あるんじゃないのかな。」

キョウは、ハッとする。ヘントも同じのようだ。

「ひとの感情ってさ、綺麗なとこだけじゃないよ。キャッチしたくない部分だってある。だから戦争はいつまでも終わんないんだろ?そういうの、全部、"分かっちゃう"って、辛いよね、きっと。」

ましてさ、と、一息ついて天井を仰ぐ。

「戦場でエスパーまがいのスーパーソルジャーとして使われてんだろ?怨嗟渦巻く戦場にいるニュータイプ……あたしは、心配でならないね。そう言う人たち、あんなとこにいたら、すぐぶっ壊れちゃうよ。」

グルリと客を見渡す。キョウは、自分と”マリア”の目が合うのを感じた。”マリア”は二ッと笑う。

「ね、さっきの、ハロのお姉さんはどう思う?」

お姉さん、軍隊の人でしょ?とも付け加える。

「……彼女、”ニュータイプ”じゃないですか?」

ヘントを横目でちらりと見て、クスリと微笑む。

「あたしのこと、”ニュータイプ”だって、いま彼氏に聞いたね?違うよ、こうして人に揉まれてりゃ、どんな人かはすぐ分かるよ。」

気持ちよく笑い、再びギターをかき鳴らす。

「まあいいや。なあんか2人とも幸せそうだし、さっさと軍隊なんかやめちゃいなよ?そんなお仕事、くだんないよ!」

言いたいことだけ言うと、こちらの返答も聞かず、”マリア”は再び歌い始めた。持ち歌の、”アメイジング・グレイス”だ。

突然の”奇襲”に面食らったものの、2人はその美しい歌声に聞き惚れ、そして、凛とした姿に見惚れるように、しばらく無言で並んでいた。

キョウは、ちらりと夫の横顔を盗み見た。作戦を打ち合わせるときの、鋭く真剣な眼差しも惹かれるものがある。しかし、やはり、地球の大地が育んできた人々の営み、文化に触れ、うっとりと優しい眼をしているときこそが、彼の本当の、愛すべき姿なのだと、キョウは改めて思う。

「さっき、彼女の批判の対象から、わたしたちは除外されるのではないか、って、あなた、言ったけれど……。」

キョウは、ポツリと呟く。

「うん?」

「やっぱり無理ね。戦いを捨てたい、とは思っている。けれど、まだ、わたしたち、戦場にいるもの。」

少し寂しそうに笑いながら、キョウは言う。そうだな、と、ヘントも同意を示す。

「だが、目指すべきはそこだ。」

ヘントは、カウンター上のロック・グラスにそっと指先で触れながら言った。、

「目指すべきところ?」

ああ、と、ヘントは応える。

「彼女の批判の届かないところ。」

「また、独特な言い方を……。」

キョウが苦笑を浮かべたが、ヘントは余裕のある微笑みを浮かべた。

「言い方など。」

ヘントは続ける。

「アクシズとの騒乱が落ち着けば、戦場を降りる。そうすればもう、俺たちは平和なカレー屋だ。」

先程の、ハロの"誤爆"とは別人のように迷いがない。

砂漠では、命令を無視して、キョウの危機に駆けつけた。

北米では、彼なりに決心したはずのプロポーズを断っても尚、待ってくれた。

この8年が、彼の本気を何よりも雄弁に物語っている。今度も、キョウのために、ヘントは何としても生き残り、そして、何の未練もなく軍籍を退くだろう。

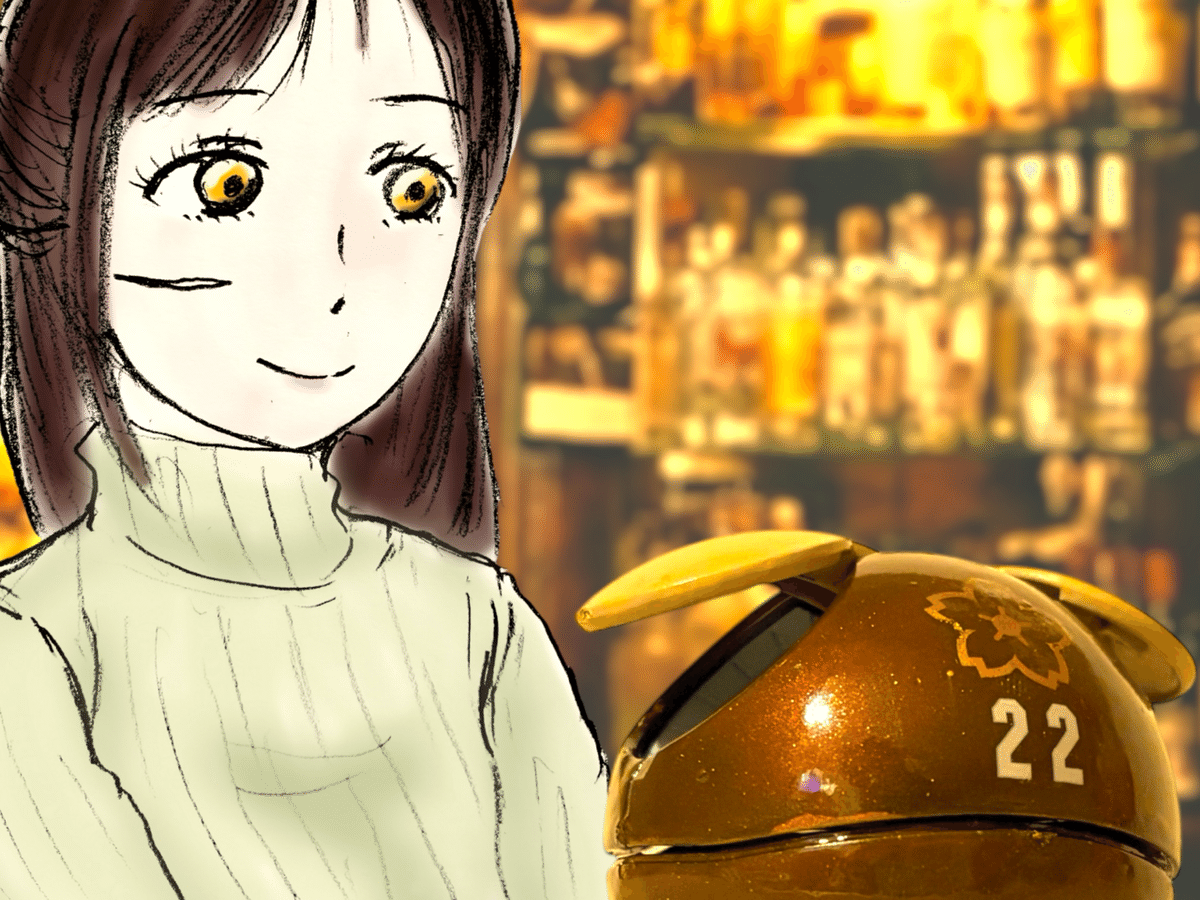

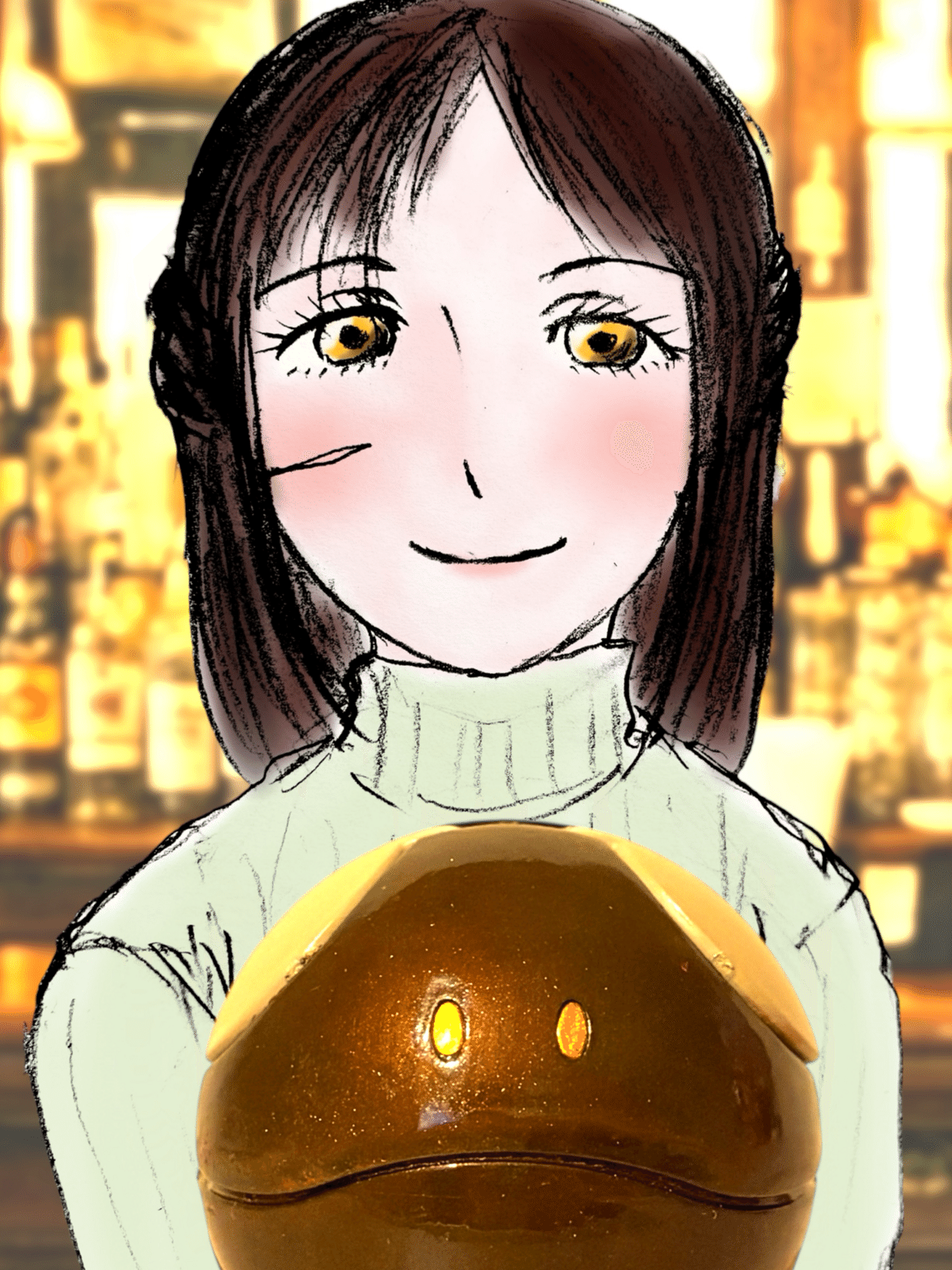

「ハロ、おいで。」

キョウが手を差し出すと、ハロはパタパタと耳を揺らして、カウンターの上から彼女の膝にポンと弾んできた。茶色に見えるボディは、角度を変えると、黄色とオレンジのような、深い色合いも見える。

「琥珀色……そう言われれば、悪くない色ね。」

光沢のあるボディに、バーの照明が反射して、キラリと輝く。背面には桜の紋様と、22の数字が刻まれている。

「大切にします……ありがとう、あなた。」

キョウは、ハロを胸に抱きしめると、ヘントに向けて、とびきりの笑顔を見せた。

「ヘント、ダイスキ! ヘント、ダイスキ!」

空気を読んだのか、単なる偶然か。ハロが甲高い声で叫ぶ。

「……教育が必要だな、こいつには。」

「いいじゃない。間違ったことは言ってないもの。」

ふふ、と笑いながら、ハロを抱えたままロックグラスを手に取った。

「君の指摘通りだ。"マリア"の言うとおり、俺たちはまだ"愚か者ども"の仲間だ。」

ヘントもまた、ロックグラスを手に取る。

「だから、次も、生き残る。そして、"マリア"の言うとおり、こんなくだらない仕事を終わりにしよう。」

言って、キョウの持つロックグラスに、チン、と合わせる。

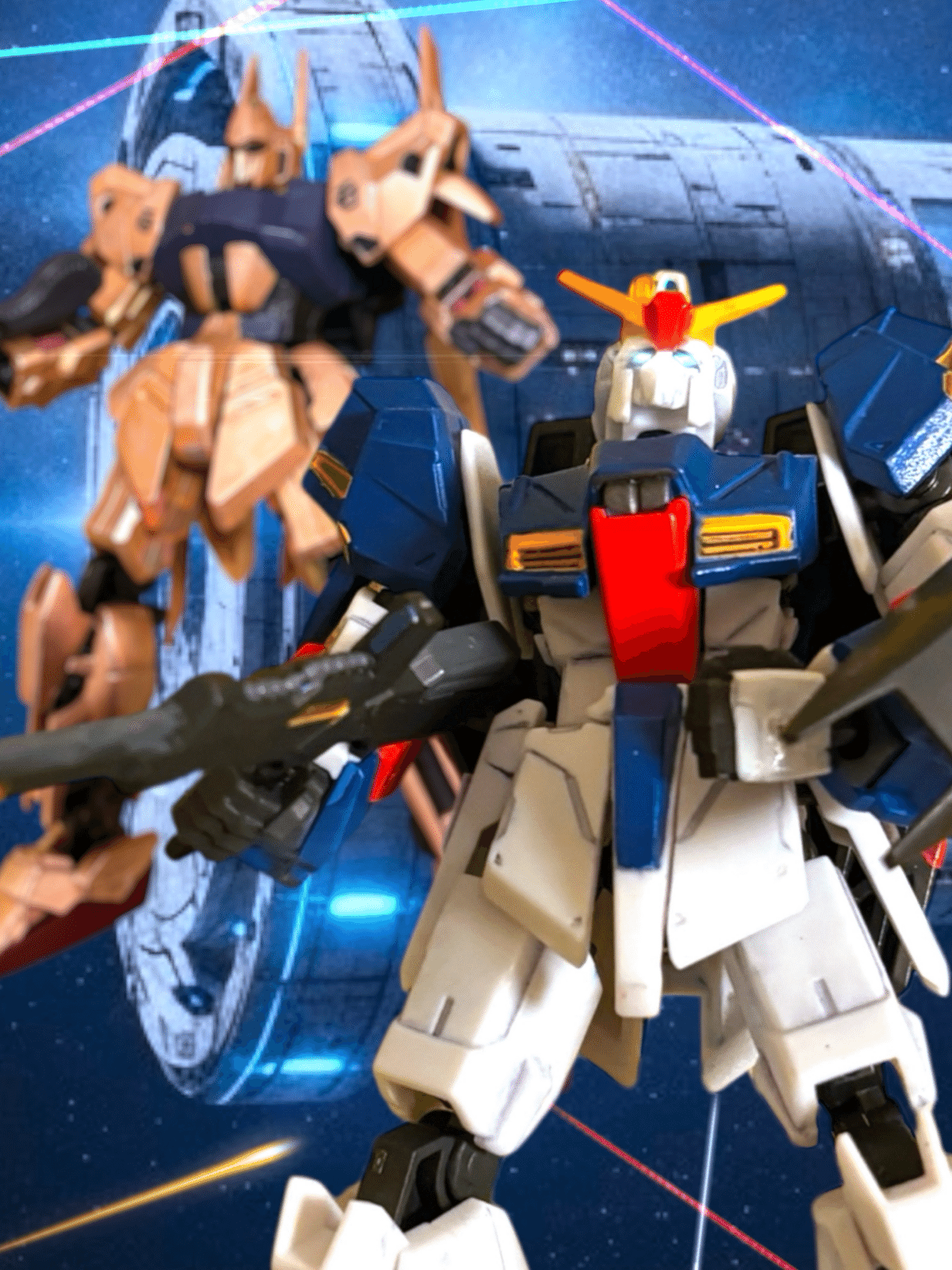

その後、UC0087の年末からUC0088に掛けて、エゥーゴ、ティターンズ、そしてアクシズの三つ巴の戦い、後の世に言う”グリプス戦役”は最終局面に突入する。年明け早々に、コロニーレーザーを巡る決戦や、メールシュトローム作戦が展開され、数多の命が宇宙に散ることになる——。

だが、今は、この静かな夜に——平和に肩を寄せ合う2人に、祝福が注がれることを祈るばかりである。

琥珀色の液体と、琥珀色のハロ、そして、愛すべき琥珀色の瞳に乾杯を——

メリー・クリスマス!

【#59 Singlemalt Xmas - Cheers to Amber Eyes- / Dec.25.0087 fin.】