【#36 LOVE PHANTOM / Dec.10.0079】

出撃する。

同じカーゴに乗る"デューク"少尉が、自分を警戒していると、ジン・サナダ曹長は感じていた。

(大丈夫、ジン。あなたは一人じゃない。わたしがいる。)

不意に、カルアの思考が流れ込んでくる。それは言葉というより、温かい奔流のような感覚だった。ジンは一瞬戸惑うが、その感覚が心地よいと感じている自分に気づく。ケーンや"デューク"から飛んでくる無機質な通信が、ひどく邪魔なものに思えた。

「心配しなくてもいいですよ。カルアは、自分に協力すると約束しています。」

『……狂っているヤツの約束など、信用できん。』

狂っている。カルアのことか?それとも、俺のことか?

「少尉は、ニュータイプのこと、どこまで信じていますか。」

静かに、ジンは尋ねる。"デューク"は応えない。

「俺、自分がニュータイプだと思います。分かるんですよ、いつも、敵の動きが。」

『……だろうな。それをニュータイプと言うのなら、お前はニュータイプだ。』

「ええ、でも、そう言うヤツはT4部隊の時の同期にもいたんです。だから、そんなに特別なことじゃないって、そう思っていました。」

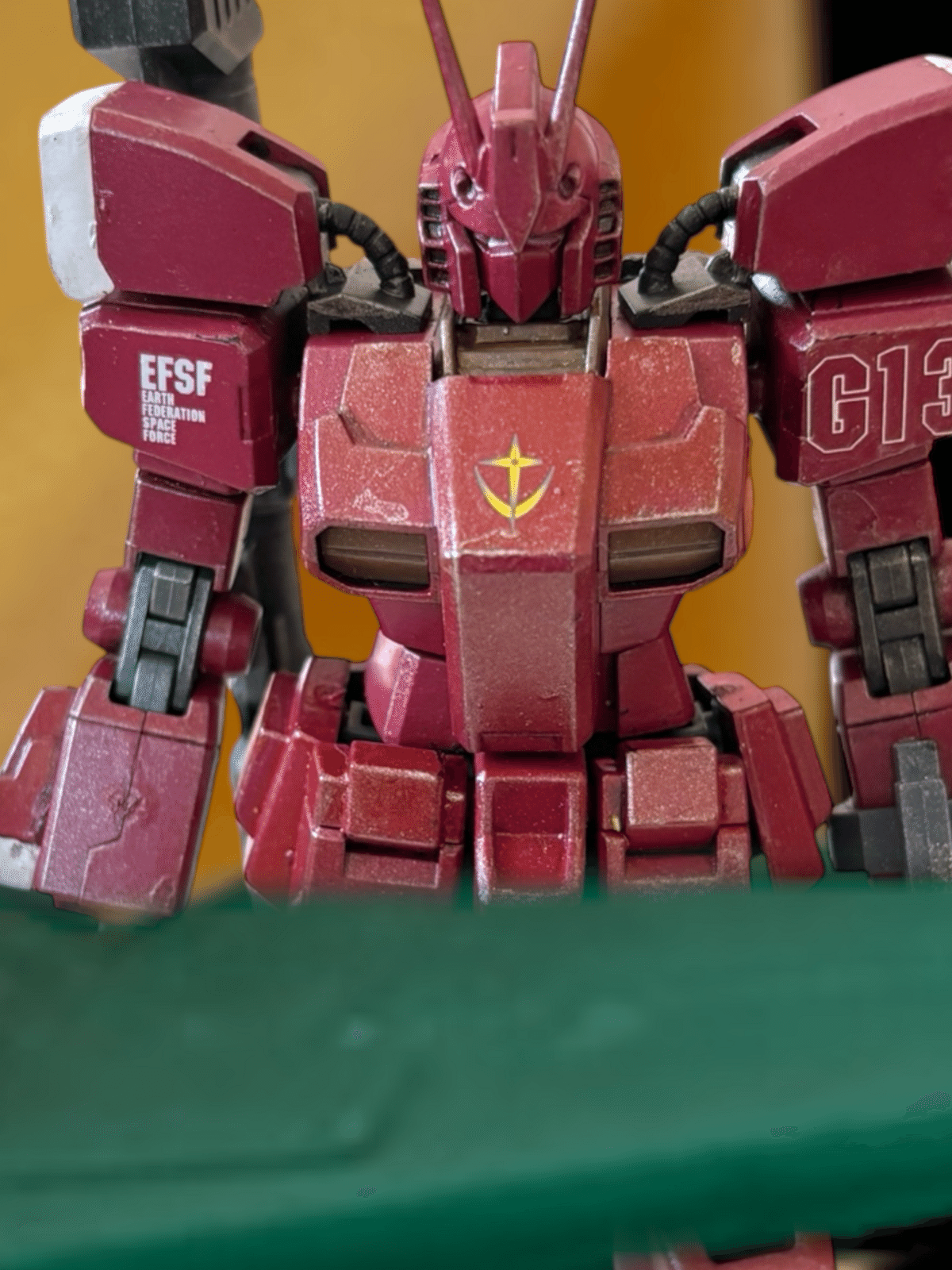

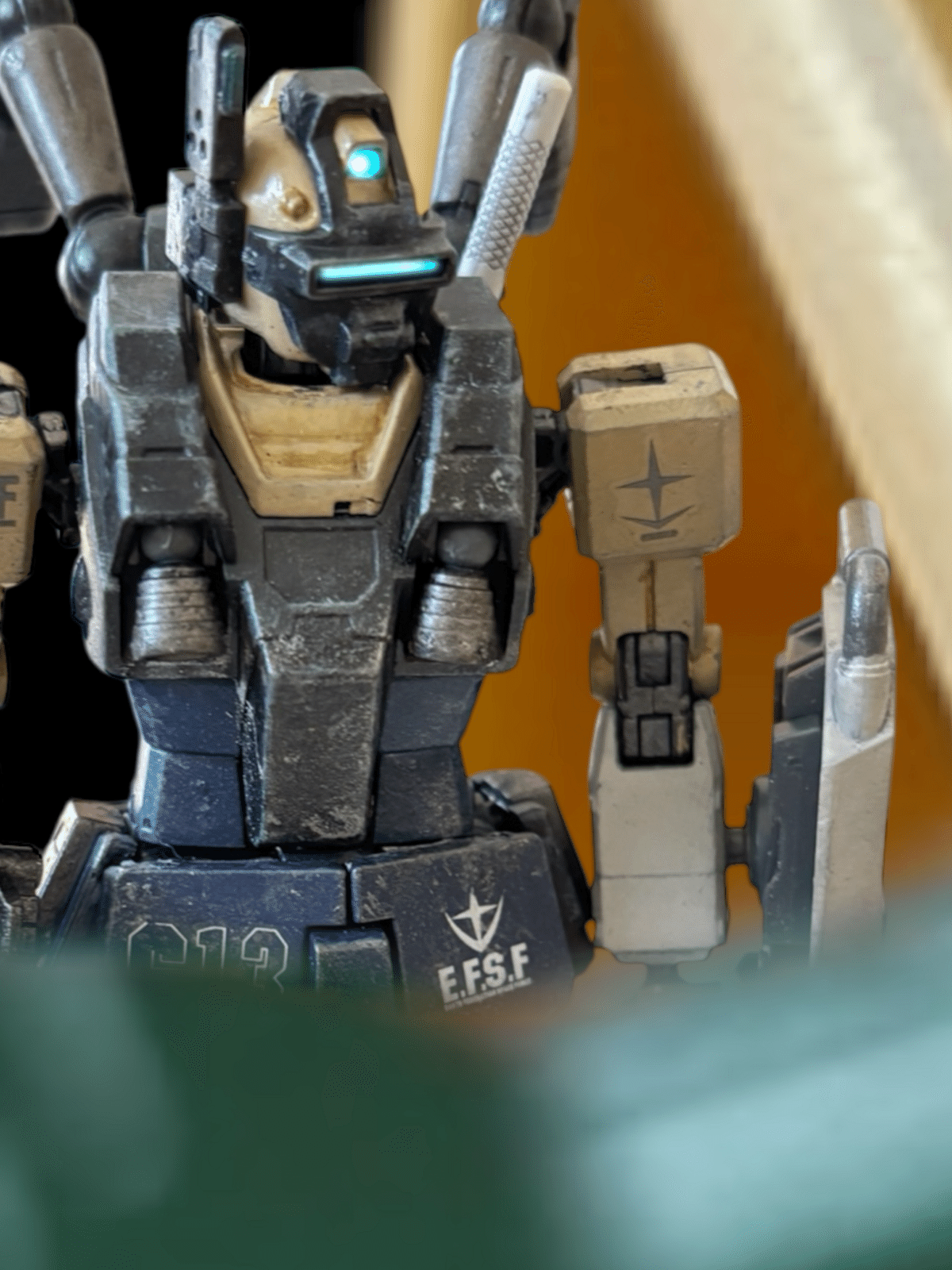

少尉だって、それに近いでしょう、と投げかける。"デューク"は背後の敵の気配に、いち早く気づいて撃ち抜くという伝説を持った兵士だ。少尉の背後には立つな、と言うのが、G13部隊のいる基地内では、ちょっとした笑い話になる。

「でも、彼女は、カルアは違います。本当に、本物のニュータイプだ。」

彼女は全て分かってしまうのだ。

対面する相手の思考が、と言うレベルではない。

多分、世界の仕組みや、流れのようなものを、理解すると言うよりも、本能的に感じ取り、掴んでしまうのだ。

「カルアが理解している世界の中で、彼女の作る意志の、その流れに従う。それが、この戦場でのベストなんです。人は、流れに乗る生き物だ。そうでしょう?」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

こいつは、何を言っているのだ。

通信機から聞こえる、虚な声を聞きながら、やはりこの男を拘束すべきだったという、至極真っ当なことを思い返した。自分を含め、誰もそのことを提案しなかった。その異常性に、"デューク"は改めて戦慄した。あの女、カルア・ヘイズの魔力に、敵も味方も支配されている。

こいつは、危険だ。

今、この場で撃ち殺すべきだ。"デューク"の兵士としての直感が、そう告げている。それは、ニュータイプがどうと言う話ではない。

『……来た。』

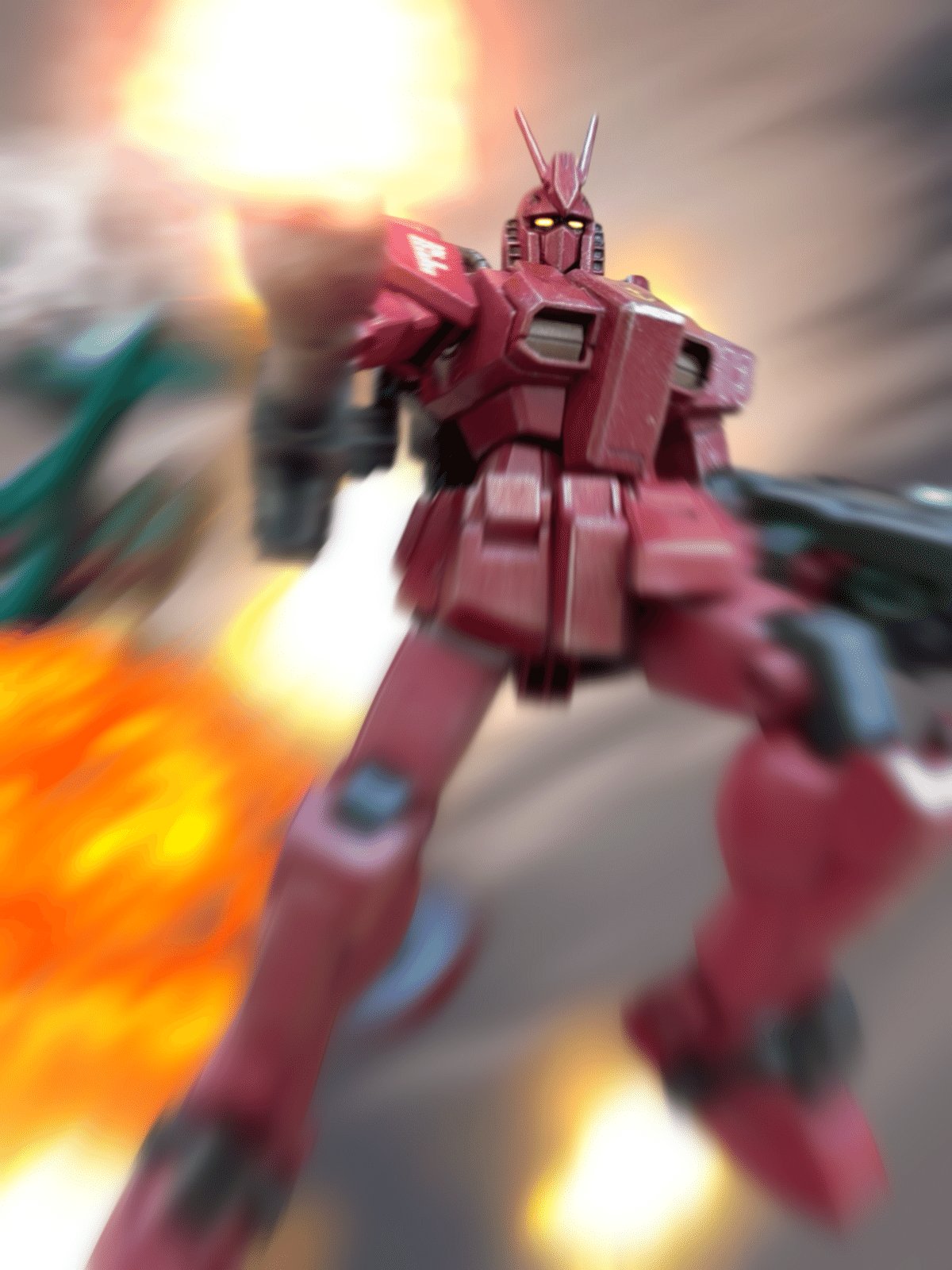

レッドウォーリアが、うなだれるようにしていた頭部を、ピクリと正面に上げる。

『来たな、カルア。』

ジンの呟きと同時に、敵の襲来を告げるアラートが鳴った。

■■■■■■■■■■■■■■■

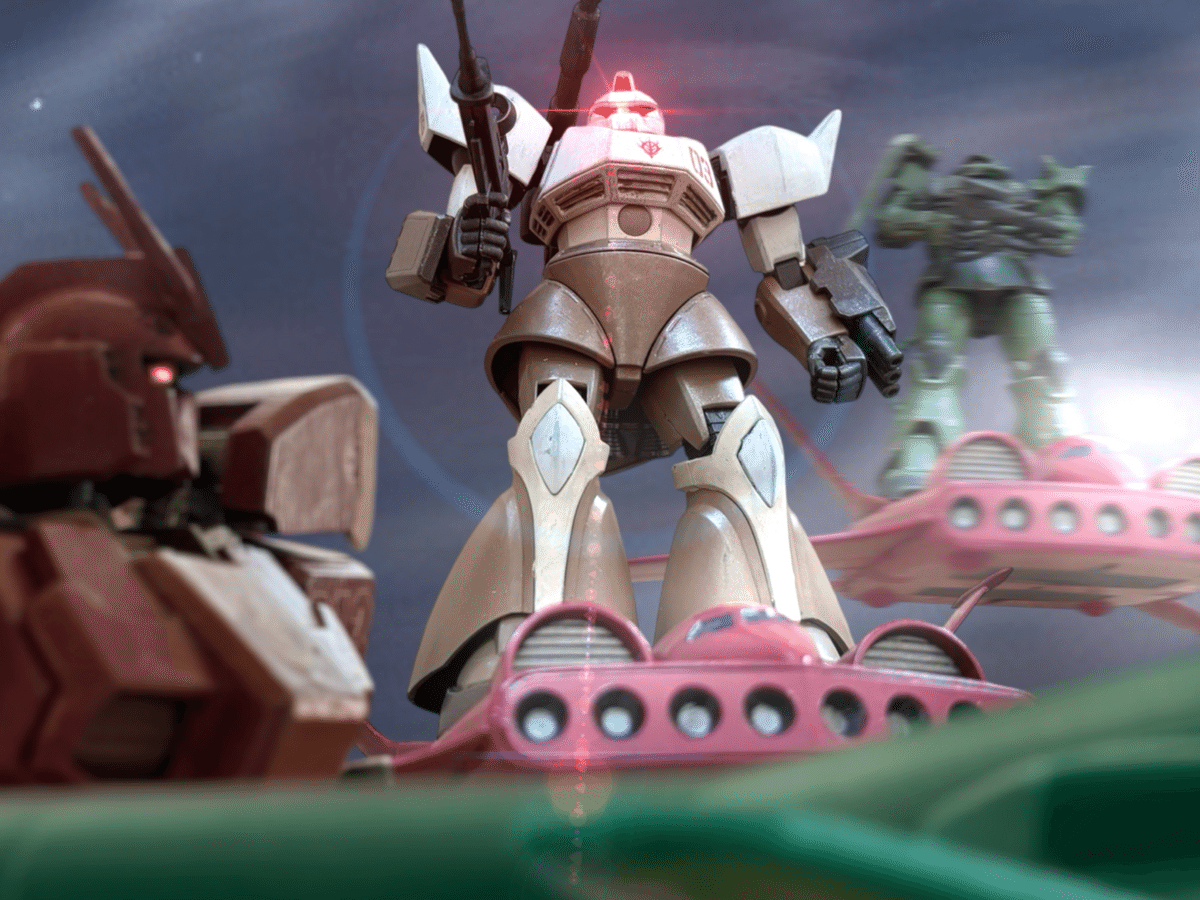

カルア・ヘイズ軍曹の報告を信じ、ジオン公国軍グレン隊は、地上と空に布陣した。

ウォルフガング・クリンガー大尉が、乗機のグフを先陣に立て、陸戦隊を率いる。

ウォルフガングの”ナハト・イェーガー”という異名は、この男が夜戦で名を挙げてきたことを表している。闇の中に巧みに紛れ、敵の虚を突くタイミングで近接戦闘で畳み掛けるのが、彼の必勝の戦術だ。

(何が”ナハト・イェーガー”だ。)

アイザック・クラーク中尉は、胸の中で毒づく。味方が、部下が、奮戦している隙をつき、自分が”美味しいところ”をかっさらってきた結果だと、アイザックは理解していた。だから、ウォルフガングは部下の評判も良くない。

だが、決して腕は悪くない。むしろ、腕利きと言ってもいいのだが、いつもは滅多に先陣に立たない。そんな男が、珍しく先鋒を率いるのは、敵の"赤鬼"に、異常な関心を示しているカルアの気を引くためだろう。

(徹頭徹尾、馬鹿げている……。)

あの女、カルアは、最初からお前などに、微塵も関心を持っていなかったではないか。いや、俺たちの誰にも、それどころか、この世界の何に対しても、関心など持っていなかった。

囲っていた女の、間男のところに殴り込みに行くのか。うらぶれた酒場の片隅で起こっている、痴情のもつれのような話を、地球圏の命運を懸けた戦場に持ち込むんじゃない、と、あの大男の横面を張ってやりたくなる。

(……まあ、そんなことも含め、もう、何がどうなってもいい。)

カルアの”感知”が正しければ、間もなく接敵する。ウォルフガングが会敵した部隊の、横腹を突いて壊滅させるのが、アイザックの率いる隊の仕事だ。

とにかく早く、敵と会いたい。

(そうだ。そうすれば、もう、余計なことを考えなくて済む。)

■■■■■■■■■■■■■■■

「やめろ、全機、銃を降ろせ。」

ジンは、カルアが率いてきたMS3機に、ライフルを向けた味方を制止する。カルアたちも撃ってこない。ガンペリーの横を、伴走するようにゆっくりと浮遊している。

『ごめん、ジン。遅くなった。』

まるで、デートの待ち合わせでもしていたかのような、浮ついた女の声が通信機に入った。

『通信回線を敵に教えたのか!?』

ケーンが驚愕の声をあげる。

「教えた、わけではないです。分かってしまうんだ、なあ、カルア?」

『違うよ、これは、教えてくれた人がいる。』

突如明かされたスパイの存在に、ジンを除いた誰も動揺する。

(何だ、この戦場は……すべてが狂っている!)

ケーンは吐き気を堪えながらも、なんとか操縦桿を握り直した。

『で、どうするの?』

「どうするって……どうしたらいい?」

『考えて、なかったの?』

くすくすと笑うカルアの声を、敵も味方も、オープン回線で聞く。

(ふざけるな……っ!)

異常な戦場の空気を、”デューク”が斬り割く。ジムのライフルをあげ、カルアの乗る機体に銃口を向けた。しかし、その瞬間、”デューク”の視界を光が包んだ。

~~~~~~~~~~~~~~~

”デューク”のジムの銃口が、カルアの乗るゲルググに向けられる。瞬間、時間が止まる。いや、無限に引き伸ばされていく。カルアのゲルググに銃口を向ける”デューク”のジムの動きが、永遠に続くスローモーションのように見えた。

(嫌だ!壊される——!?)

それは声ではない。カルアの魂の叫びが、絶望の奔流となってジンの精神に流れ込む。違う、これは俺自身の叫びだ。俺の唯一の理解者が、俺の世界が、今まさに"普通の世界"の正義によって消されようとしている。

(俺から彼女を奪う気か。)

こいつも、ケーンも、トニーも、結局は同じだ。俺たちの世界を理解しない、”あちら側”の人間だ。

(カルアを傷つけるものは、全て壊す。言ったはずだ。そうだろ、俺は……!)

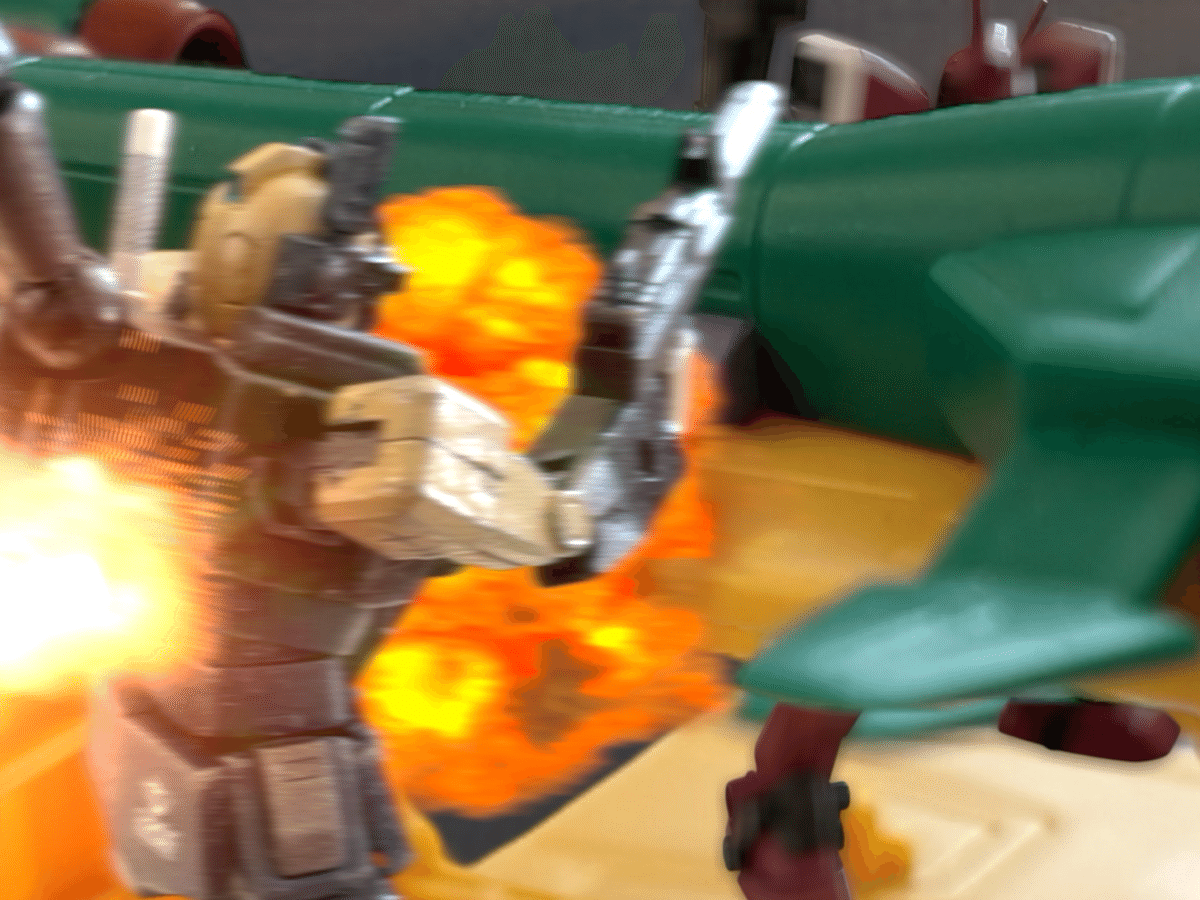

時間が、再び動き出す。ジンは、躊躇なく右腕のビームサーベルユニットを起動させていた。

「やめろ!」

ジンが叫んだとき、サーベルの切っ先はジムの腹を深々と抉っていた。

「あ……」

爆散するジムと、ガンペリーを見ながら機体を宙に浮かせる。ジンは一瞬正気に帰る。だが、もう後戻りはできない。俺は、彼女を選んだのだ。

(戦場で、遊ぶのはやめろ。)

いつかの、デュークの声が脳裏をよぎる。あの硬い声は、俺の全てを否定していた。

(お前、"ニュータイプ"なんだろう。)

トニーの嘲笑が聞こえる。そうだ、俺はお前たちとは違う。お前たちの常識が、仲間意識が、俺をずっと擬態させてきた。

(あなたも、ニュータイプでしょう?)

だが、彼女だけは違った。カルアだけが、俺の心の奥底にある破壊衝動を、獣を、肯定してくれた。

(二人で、全部壊そう。)

そうだ。この獣が俺の本性だ。お前たちの世界を壊してでも、俺は俺のままでいたい。カルアと共にいたい!

『”デューク”!!』

ケーンが叫ぶ。

「やめろと言ったはずだぞ、俺は!!」

叫びは、もはや悲痛な制止ではなかった。腹の底から湧き上がる、歓喜の咆哮だった。ジムの腹を貫いたサーベルの感触が、今まで感じたどんな破壊よりも甘美に、全身を駆け巡る。

そうだ、これだ。これが俺だ。

ジンは、引き裂いたガンペリーの残骸を蹴り、ケーンとトニーが乗る機体に向かう。モニターに映る彼らの顔に動揺の色は見て取れない。彼らはもう、ケーンでもトニーでもない。ただの"壊すべきモノ"だ。

『てめぇっ!!』

トニーの声が聞こえた。だが、今のジンには心地よい断末魔にしか聞こえない。ハイパーバズーカのトリガーを引く指に、一切の躊躇はなかった。

「カルアを傷つけるな!!」

爆炎に包まれるガンペリーを見ながら、ジンは笑っていた。

ついに、ジンの中の狂える赤き獣が、檻から解き放たれたのだ——。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇