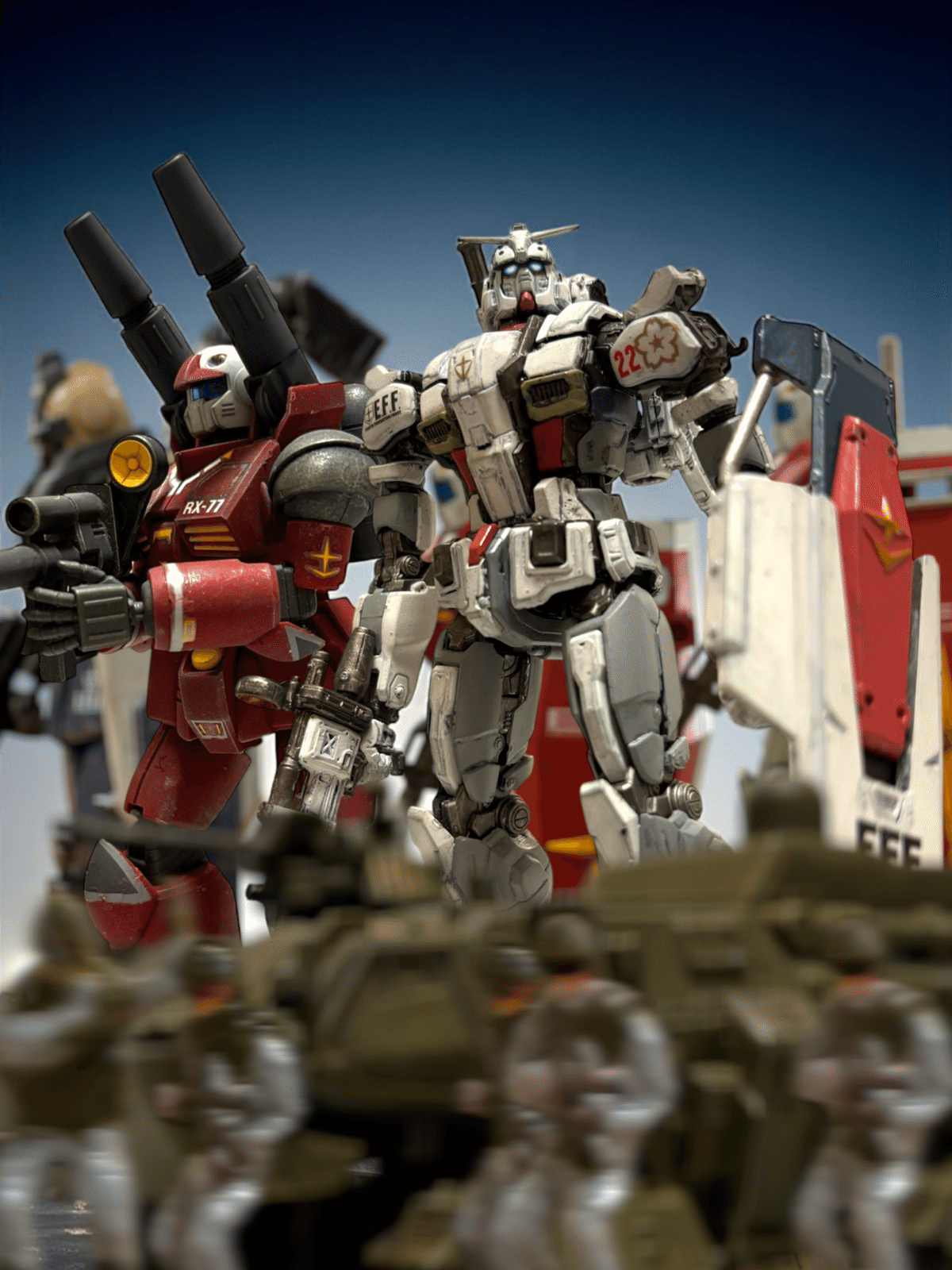

【#35 Before the storm of the madness / Dec.9.0079】

「なんだ、ここは?」

テキサス攻めの部隊の、後方支援に合流した第22遊撃MS部隊の、ヘント・ミューラー少尉は、基地内に充満する異様な空気に、思わず眉をひそめた。

「昨日の戦闘でやられたらしい。捕虜の女1人を取り戻しに来た敵の中隊に、その捕虜を取り返された。」

「捕虜を取り戻しに、MSの中隊を……?MS戦の前線で、捕虜を……奪還された……?」

機体から降りると、司令の、ラッキー・ブライトマン少佐から説明を受ける。しかし、説明された状況の異常さに、ヘントは激しく困惑した。

「敵に、強力なエスパーがいたらしい。そいつから発せされた瘴気に、当てられたままなんだとよ。」

「どこのコミックブックの話ですか。」

先ほどから意味不明な話が続くが、危険なところに来てしまったことだけは、ヘントも辛うじて理解できた。それは、ニュータイプでなくとも分かる。

「話は聞いてきたが、俺だって意味がわからん。とにかく、俺たちは予備戦力で後方待機だ。こういう空気を孕んだ戦場に、勇んで出向いても、死神に足を引っ張られるだけだ。」

死神の巣食う戦場の空気は、兵士ならばよくわかる。そんな場所に、自分の部下をむざむざ向かわせることはしない。ブライトマンなら、その辺りはうまくやってくれるだろうと、ヘントは信用している。

「どんなに煽られても、前線に出て行く奴らと、迂闊に接触するなよ。皆にも伝えておけ。」

ブライトマンは、それだけ言って、再び司令室に向かった。兵卒を守るための戦いを、もうひと戦やってくるのだろう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ジン・サナダ曹長は、特に罰を受けることもなく、そのままレッドウォーリアのパイロットとして戦うこととなった。カルアは、敵のMSを奪取して戦場で寝返る気です、だから帰してやりました、というバカげた説明を、なぜか皆が信じたからだ。いつも鋭い、トニーも”デューク”も、何も言わなかった。

(皆、アイツの毒に当てられている。)

ずっと、狂っているのは、自分だけだと思っていた。だが、カルアのおかげで、それが自分だけではないと自覚できると、途端に世界が愛おしくなった。

(アイツは、女神なのかもしれない。)

ジンにとって、新たな擬態のひとつだったはずの、カルアの恋人という仮面が、ジンの魂を侵し始めている。彼女が傍にいることが、心地よかったと思い返していた。

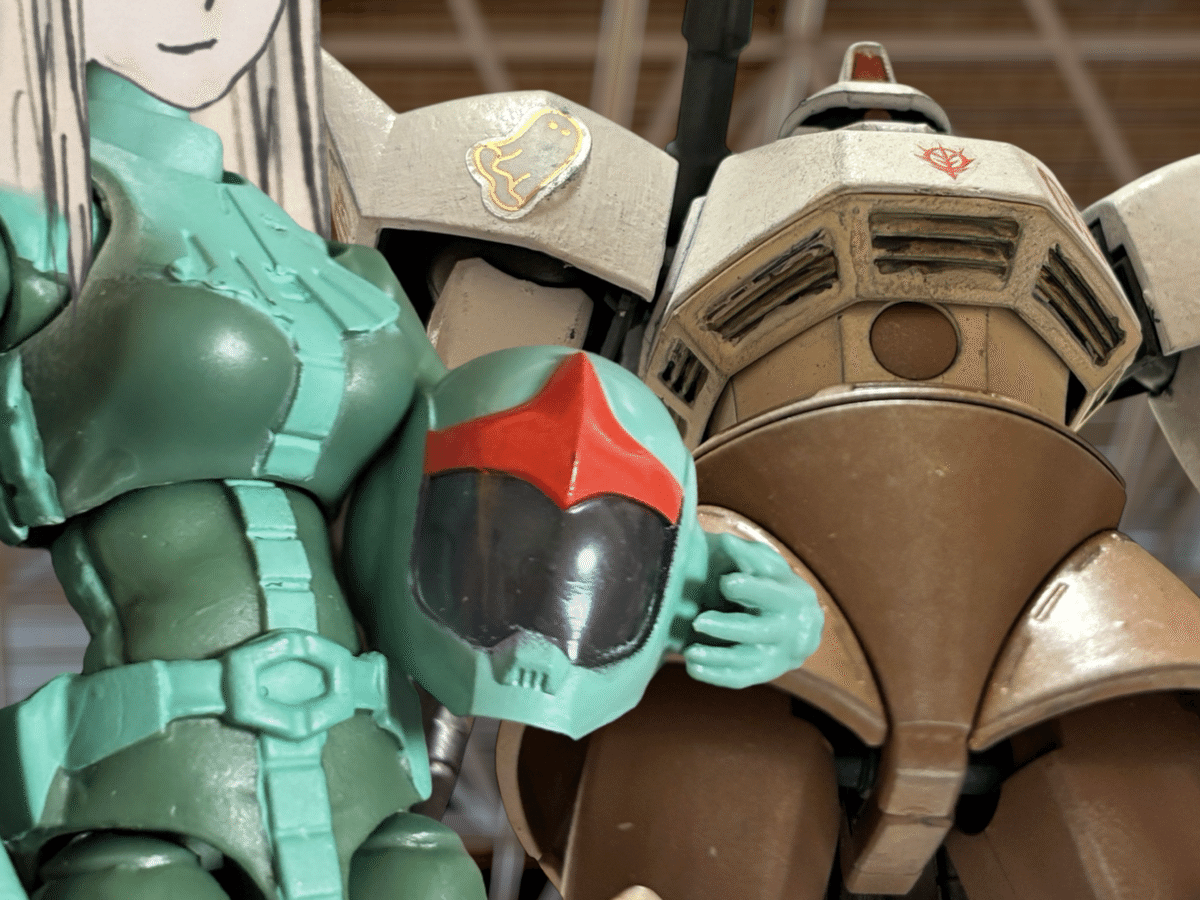

ふらふらと基地内を歩いていると、ふと、懐かしい気配を感じ、顔をあげた。

医務室の前だった。キョウ・ミヤギが、青白い顔をして立っている。

「……来ていたのか。」

そう言えば、予備戦力として合流すると言う話を、聞いていた気がする。

「……どうしたんですか、ジン曹長。」

尋ねる声が、震えている。

「……何がだ?」

「分かりません……何か……何か、変です。」

「何を、怯えている?」

不意に、あの、惨めでかわいそうなカルア・ヘイズを思い出した。兵士としても、女としても、何の感情もなく、ただ利用されるだけのかわいそうなカルア。俺が、守ってやらなければならないのに、お前はひとりで、また敵地に帰って行った。

「キョウ・ミヤギ。お前も、その高潔な魂を、男たちに利用されるだけの惨めなやつなのか?」

虚な眼で、ジンは呟く。

「お前は、俺の鏡だった。俺の狂気を隠す、俺の、理想を写す鏡だったんだ。」

ミヤギは何も言わない。身体をこわばらせ、後ずさった。ジンは、ミヤギに、ぐいと詰め寄る。

「だが、もう必要ない。カルア、お前が俺の新しい鏡だ。」

「カルア……?何を言って……?」

困惑するミヤギを見て、ジンは試したくなった。何を、かは分からない。ただ、そのまま強引に、ミヤギに唇を重ねた。

「……っ!!」

ミヤギは即座にジンを突き飛ばした。

「やはり、何も感じない……お前は、ニュータイプではなかったのか?」

カルアとは、確かに宇宙を見たのだ。やはり、こいつは、ヘント・ミューラーという凡夫のせいで、ただの人間に落ちてしまったのだ。

ジンが、訳のわからないことを呟きながら、一瞥もせずにその場を去った後、ミヤギは肩で息をしながら、膝をついた。顔色は、更に青ざめていた。

「何……?何なの……?」

呟いてから、耐えられず、胃の中のものを戻してしまった。

「大丈夫ですか!?」

医務室から出てきた、小柄な衛生兵が駆け寄る。

大丈夫、と、返事をしたつもりだったが、声になっていたかは、分からなかった。

◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️

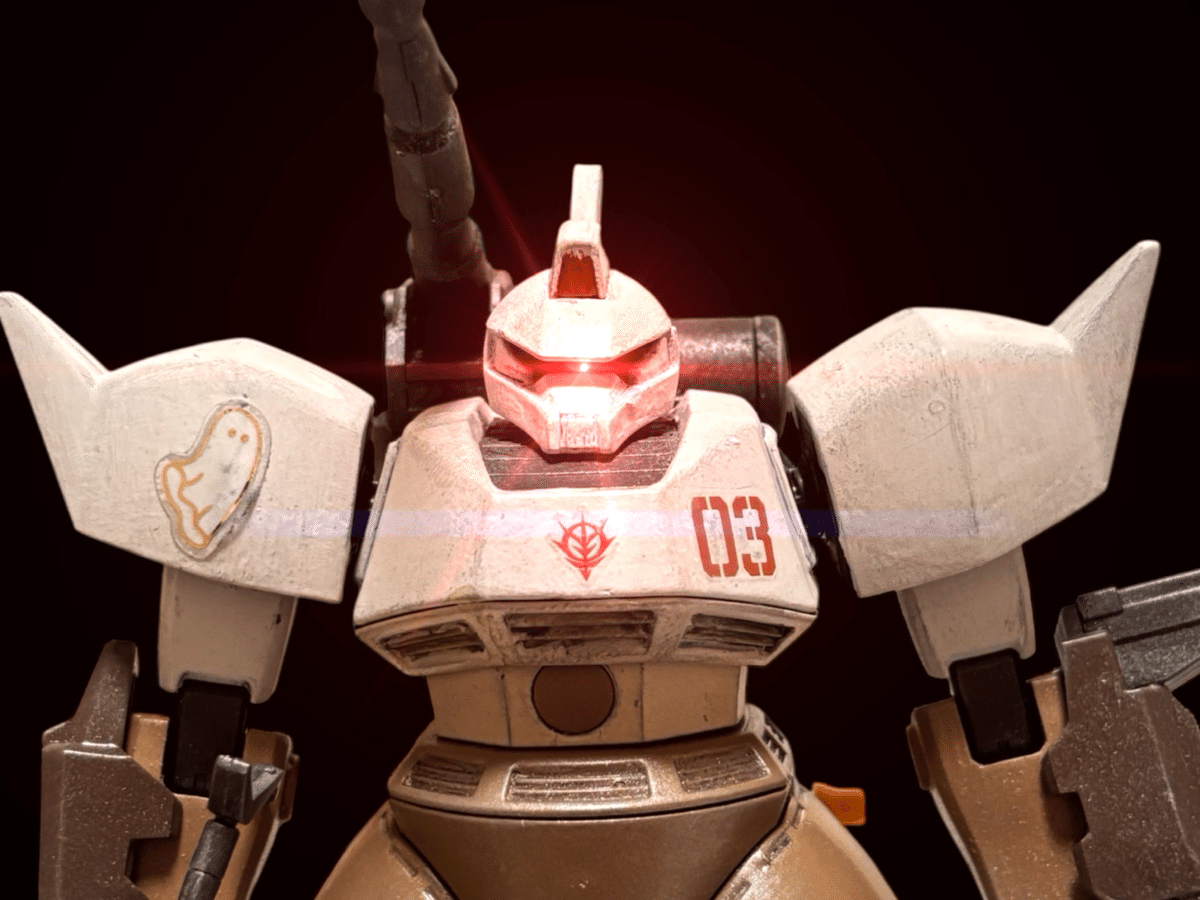

カルアを抱き抱えて、コクピットを降りてくるグレン・G・モーレンを見た時、アイザック・クラーク中尉は不覚にも、感動を覚えてしまった。

(こいつ、ホントに英雄だったのか……。)

発想から実現の可能性まで、そのすべてがばかげた作戦を完遂させてしまったグレンは、奴自身が言うように、本当に神の加護を受けた英雄なのかもしれないと錯覚する。

が、感動も束の間、今度はさらに後方の拠点に、一人で撤退すると言い出した。

「やることがあるのだ。」

何を言いやがる。英雄ごっこにひと段落ついて、もうこの戦線には飽きたと言うことだろうが。

「わたしが、そこまで俗物に見えるかね。」

口に出さなかったが、顔色に出ていたらしい。

「見えますね。ずっと、そういう風にしか見てませんよ、俺は。」

「そうだろう。君は良い将だが、真の英雄のことは理解できていない。だが、それを他人に強いて求めるのはできないのだ。君もいつか分かる。わたしは、それを待つつもりだよ」

「待っている間に敵が来ます。そして、俺もあんたも死ぬ。もうよろしいですか。」

こんな奴と、くだらない英雄談義をしている暇はない。

「もちろんだ。だが、これだけは分かってほしい。」

今日は、妙に食い下がる。

「わたしはね、これからの自分のために、君とカルアを失いたくはないのだ。」

"これからの自分"だと?明日への希望を語るなど、この地獄を生き延びる気でいるのか?この男は、どこまでも狂っている。

「君の願いを叶えてやろう。だから、何があっても死ぬな。」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

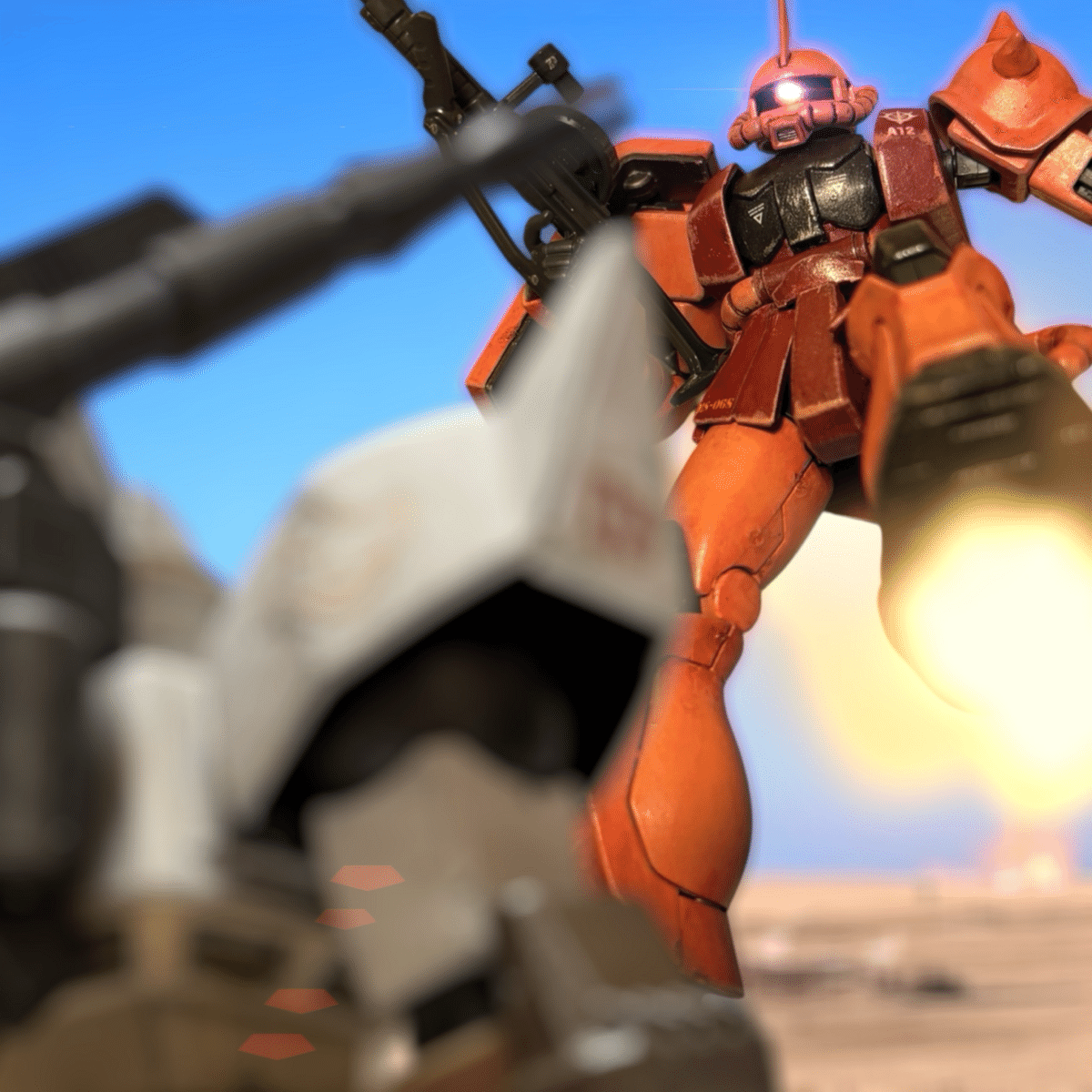

ウォルフガング・クリンガー大尉は、グレン少佐の"秘策"を、部下のカルア・ヘイズ軍曹に伝える。新型MSゲルググは、当初の予定どおりカルアを乗せることになった。この基地に残った3機のドダイで、空戦用の小隊を組む。カルアの感知力で、敵の空挺部隊を襲撃前に空中で叩く。残り2機はカルアの掩護だ。本当は、ガウも使って掩護する予定だったが、虎の子の1機はつい昨日、敵の別働隊に撃ち墜とされた。

「まずは、敵の探知。出来るか?」

「出来ます。何となくですが、敵の布陣の情報もあります。報告書を作成しましたので、地上の布陣にご参考に。」

敵の心を読んできたという。自分の心も、今、読まれているのだろうか。

「ご安心ください。大して興味はありませんので。」

やはり、読んでいる。

「以前から、そうだったのか?」

ウォルフガングはふと尋ねてみた。だとしたら、この女や、あの英雄気取りのボンボンに対して抱いてきた、見下すような感情も筒抜けだったと言うことになる。

「"赤鬼"のパイロットと接触してからです。彼が、わたしを目覚めさせた。」

言いながら、カルアは、これまで見せたことのないような、慈しみ深い笑顔を浮かべる。ウォルフガングは、本能的にその美しい表情が、自分には向けられることがないことを悟ると、強い嫌悪感を覚えた。

「そうですよ、残念ですね、大尉。」

カルアは、ウォルフガングを正面から見つめ、妖艶な笑みを浮かべる。

「もう、わたしは、あなたのおもちゃには戻れない。本当の愛を知ってしまったから。彼が来るのは、わたしはどんなに遠くからでも感じられます。」

「そいつは敵だ。」

「いいえ、そう言うものは超越しています。運命です。」

「鹵獲できる、と言うことか。」

これ以上問答を続けても魂をすり減らすだけだと判断し、ウォルフガングは自分の領域に話題を引き込んだ。

「彼がわたしと来てくれると言うのなら、そういう結果になりましょう。それが叶わず、敵対するのなら、わたしは彼に壊されます。本当は、それこそがわたしの望みですので。」

恍惚とした顔つきは、もはや妖艶を通り越して、ゾッとするような恐怖感をウォルフガングに与えた。

魔女め——。

自分の手から、この女が離れてしまったことを悔やむよりも、得体の知れない不気味なものに変質してしまったことの恐怖と嫌悪感が、ウォルフガングの胸中を満たした。

獣と、魔物と、肉も魂も腐った兵が、爪を研いでいる。

北米の片隅の、この戦場は、まごうことなき地獄だ——。

【#35 Before the storm of the madness / Dec.9.0079 fin.】

次回、

MS戦記異聞シャドウファントム

#36 LOVE PHANTOM

もう、止まらない——。

なんちゃって笑

今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。

次回のお越しも心よりお待ちしております。