「基本戦法は“シングルモルト“でいく。中隊5個でそれぞれ仕掛けろ。」

明け方、出撃前のブリーフィングで、ラッキー・ブライトマン少佐が宣言する。先日の、シングルモルト作戦は、レバント侵攻第3軍内では、新戦法“シングルモルト“として定着した。

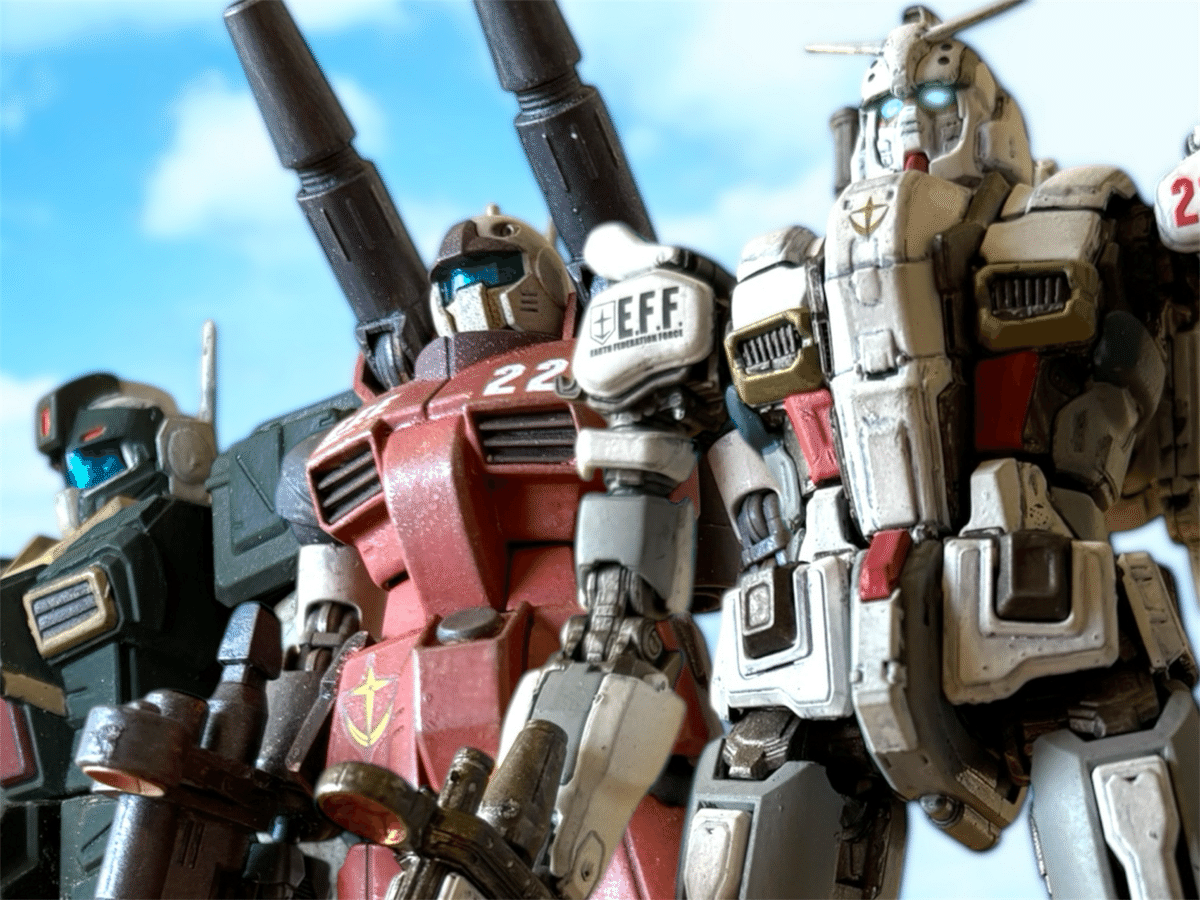

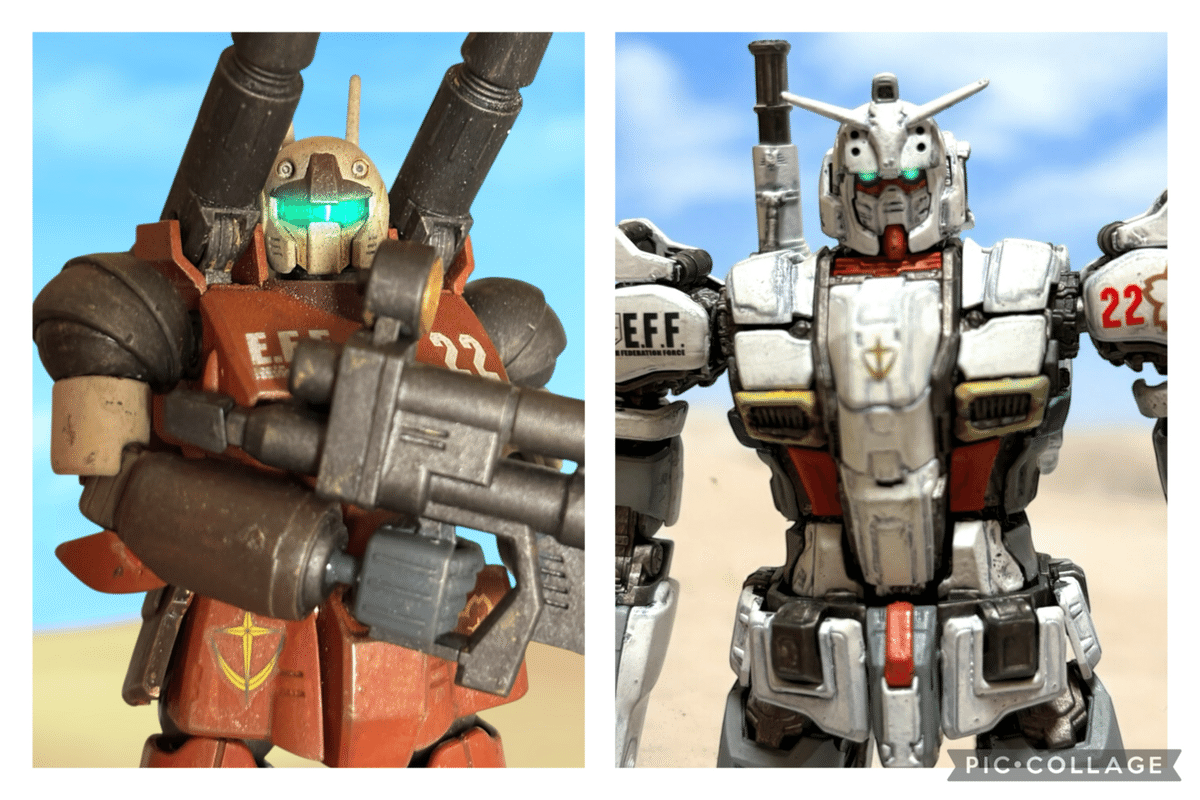

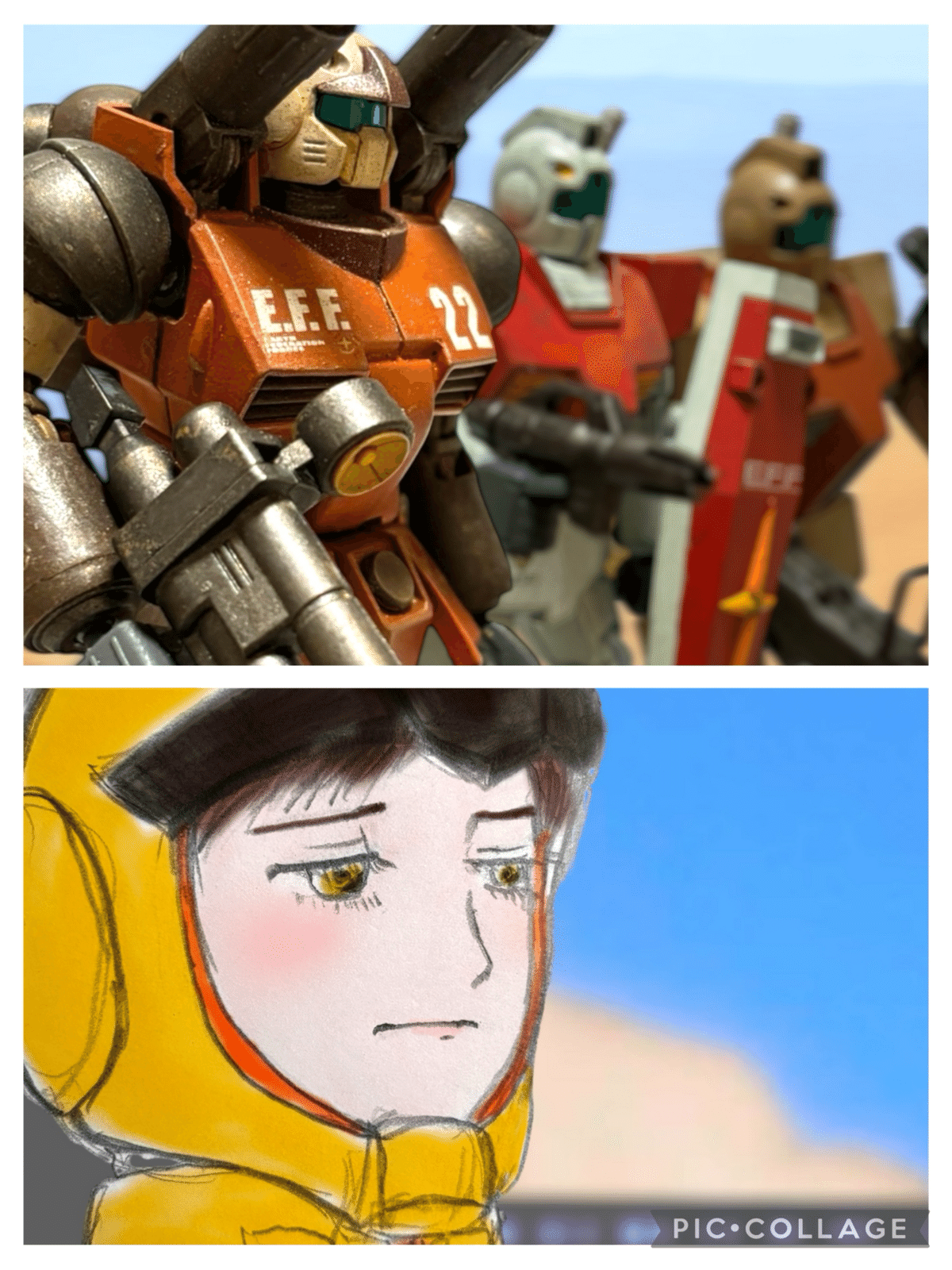

「先鋒はキョウ・ミヤギ曹長のガンキャノン。右翼をヘント・ミューラー少尉のガンダム、左翼をイギー・ドレイク少尉のジム。イギー少尉の中隊は、そのまま突出して、第4軍と合流してサラサールに突入しろ。その頃には“ロレンス“も突入しているはずだ。」

了解、と3人の息が揃う。

「後衛からはテッド少尉。ディーン中尉も、もう行けるな。すまんが、機体を遊ばせておく余裕はない。やってもらうぞ。」

敵の奇襲を受けてから、トラウマのためにコクピットに入れなかったディーン中尉も、今回の総攻撃には参加する。中尉は、青白い顔で、それでも、はっ!と切れのある返事をする。

「後衛はガンタンク隊を守りながら進軍。中尉と少尉のジムにはビームスプレーガンを持たせておけ。」

出撃は、120分後だ、と声を張り上げ、少佐は全軍に配置を命じた。

~~~~~~~~~~~~~~~

「おい、今度は撃ち落とされるなよ!」

仮設ハンガーに向かう道すがら、イギーがいつもの調子でヘントをからかう。

「善処するよ。」

「駄目です。善処ではなく、お約束を。」

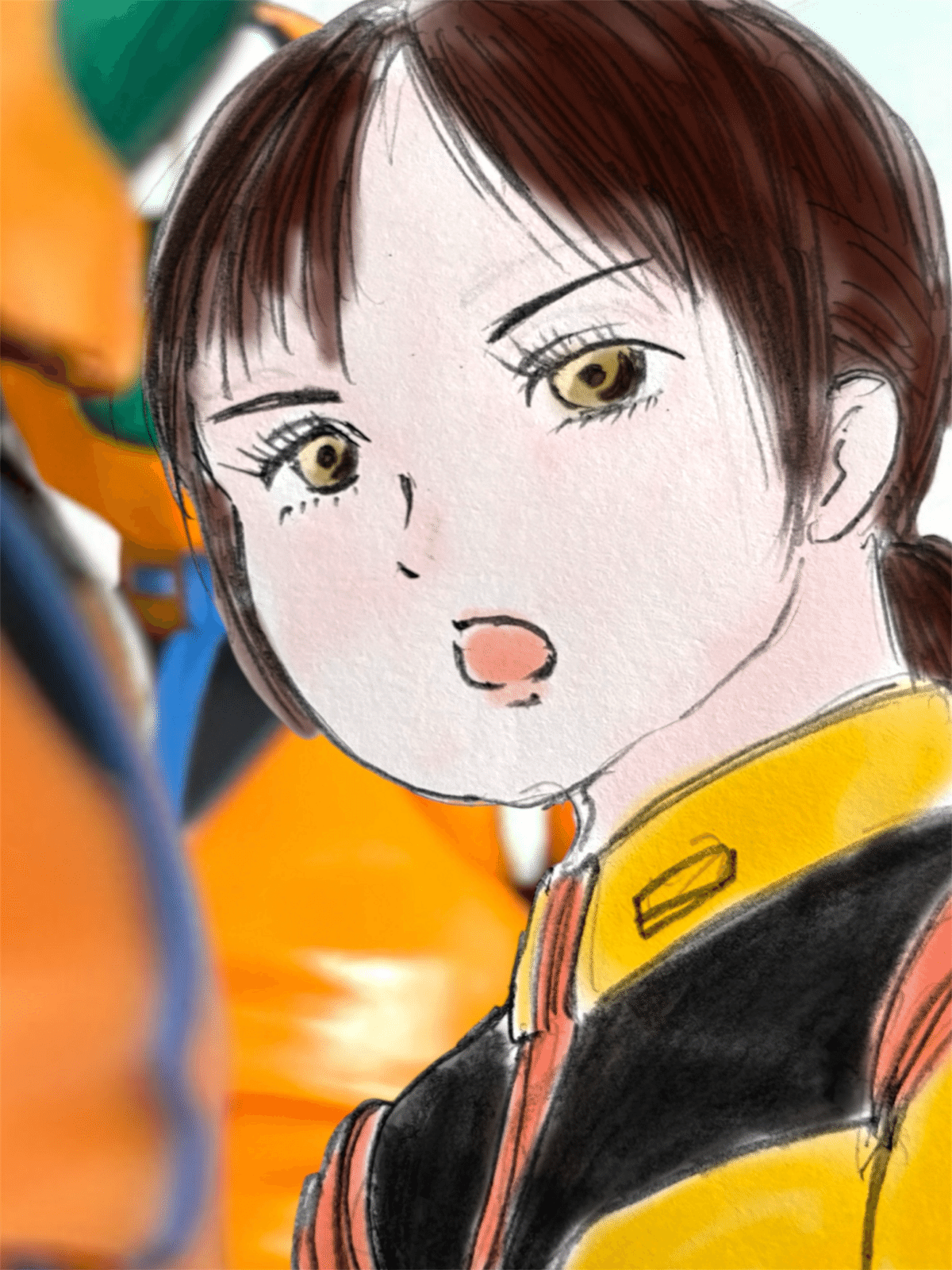

静かに、だが、強く、確かな口調でミヤギが言う。

「サラサールを陥とせば、この方面の戦いは終わります。そうしたら、休暇を申請しましょう。その時は、ご一緒に。」

「はいはい、デートの約束ならお二人でどうぞ。」

「違います、イギー少尉もご一緒に。行き先はジャブローで。」

先日、ダマスカスのバーで話した身の上話。イギーの妻子がジャブローに疎開していることを言っているのだろう。ミヤギからの意外な提案に、ヘントもイギーも顔を見合わせたが、その後、2人でニッと笑った。

「次は、出撃を気にせず、朝まで飲みましょう。」

「なあ、曹長、出撃前にそういうの、縁起悪いんだぜ。」

イギーが楽しそうに応じる。

「何て言った?ほら、オールドムービーによくあるよなあ、ヘント?」

「"死亡フラグ"。」

「そう、それだ。」

「それこそ、くだらないジンクスです。人は——、」

ミヤギは、真剣だ。

「こういう時、人は、明日への約束が欲しくなるものです。この約束は、きっと、何があっても生き抜く力の源になる。」

だから、と、呼吸を置いた後、歩みを止め、2人の袖を掴んで顔を見る。

「必ず、お約束を。全員で生還しましょう。」

~~~~~~~~~~~~~~~

『要は俺らと飲んだのが、よほど楽しかったんだろう。可愛いところもあるやつじゃないか。』

ヘントの通信機に、機体に乗り込んだイギーから通信が入った。

「だから、直に言ってやればいいじゃないか。」

『嫌だね、そういうのはお前がやれ。』

じゃあ行くぞ、と、イギーは機体を歩ませ、中隊の集合地点へと向かう。最後に、通信を送ってきた。

『お前こそ、ちゃんと言ってやったんだろうな。この後、どっちかが死んじまっても知らねえぞ。』

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

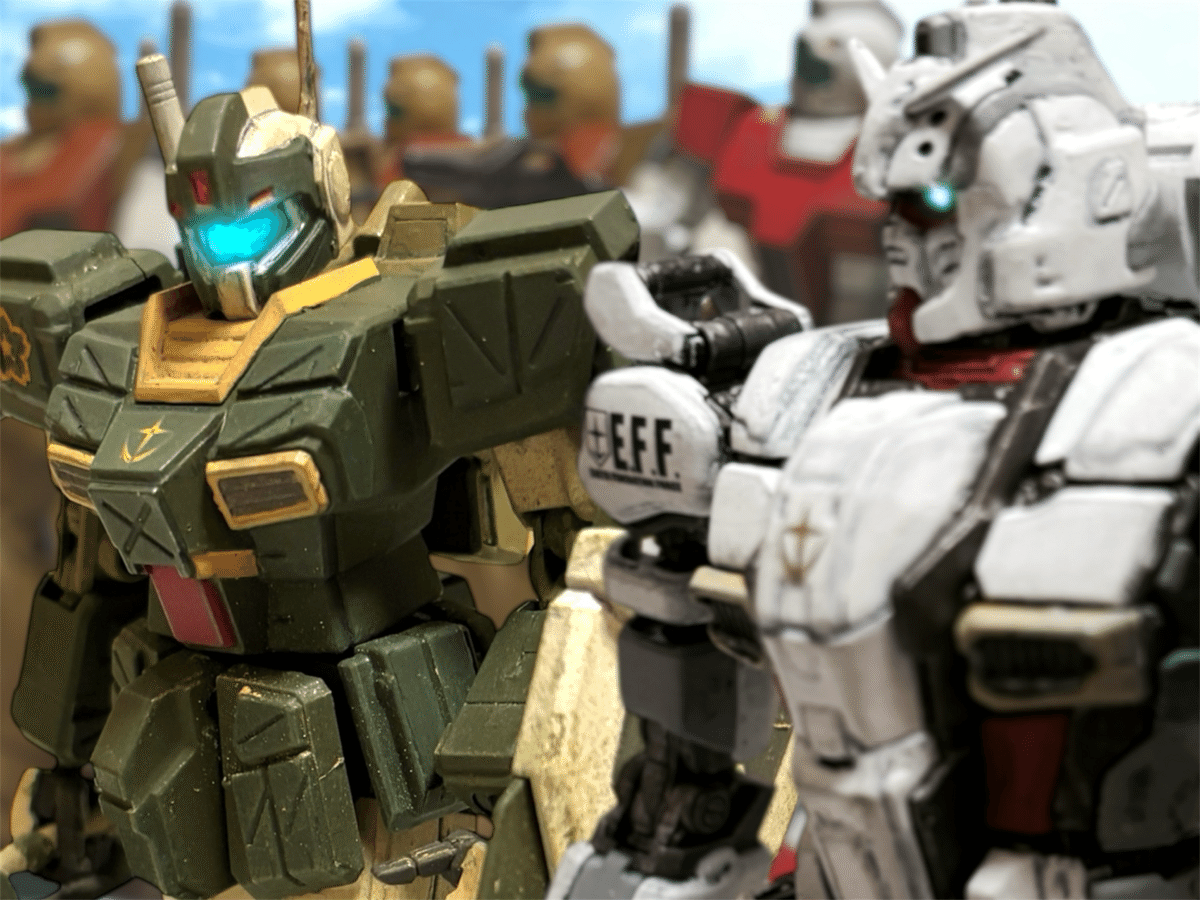

「ミヤギ曹長。」

イギーを見送った後、ミヤギにも個人通話で通信を送る。

「ダマスカスの夜襲や、ルトバでの"シングルモルト"で、君は目立った働きをしている。敵の戦力は、君のガンキャノンとガンタンク隊に向くと思う。」

覚悟の上です、とミヤギは返す。

「もちろんだ。だが、"シングルモルト"のときの敵も然り、やはりこの砂漠の敵は手強い。"血塗れの左腕"もまだ残っている。」

だから、と、少し躊躇った後、ヘントは続ける。

「君に危険が迫ったなら、俺を呼べ。もしその時は、作戦の全容よりも、俺は君を守ることを優先する。」

そこまでを告げ、ミヤギの返事を聞かず、ヘントは通信を切った。

~~~~~~~~~~~~~~~

全軍が進軍する。既に、トルコから南下してきた第1軍と第2軍が、サラサールへ攻撃を始めているという。砂漠を突っ切て突入する予定の第4軍も、夜半には出撃している。いつもの物量戦術は、1、2、4軍がやってくれるのだ。自分たちは、最後のとどめに、"シングルモルト"戦法で突入し、敵のMSを殲滅する。

(俺を呼べ、って……どうやって。)

行軍中、ミヤギは、先ほどのヘントの通信にやや腹を立てていた。自分を心配してくれているのか。それとも、これまではっきりさせずにきた、自分への好意を、こんなタイミングで示しているのか。彼はいつも、言葉が足りない。

(わたしはニュータイプじゃない、って、言ったじゃないですか。)

人の心の中など、分かるはずもないのだ。思うことがあるなら、はっきり言葉にしてほしい。

(でも、はっきりさせずにって……それは、わたしも同じか。)️

昨日は、泣き止むまでずっと傍で待ってくれた。寄り添った言葉をくれたことも、衆人環視の中にもかかわらず、ああして付き合ってくれたくれたことも、うれしかった。けれど、ああまでして、互いにそれらしい言葉はなにも交わしていない。言ってしまうべきだったのだろうか。もしかしたら、今日の戦いでどちらかが、命を落としてしまうこともあり得るのだ。

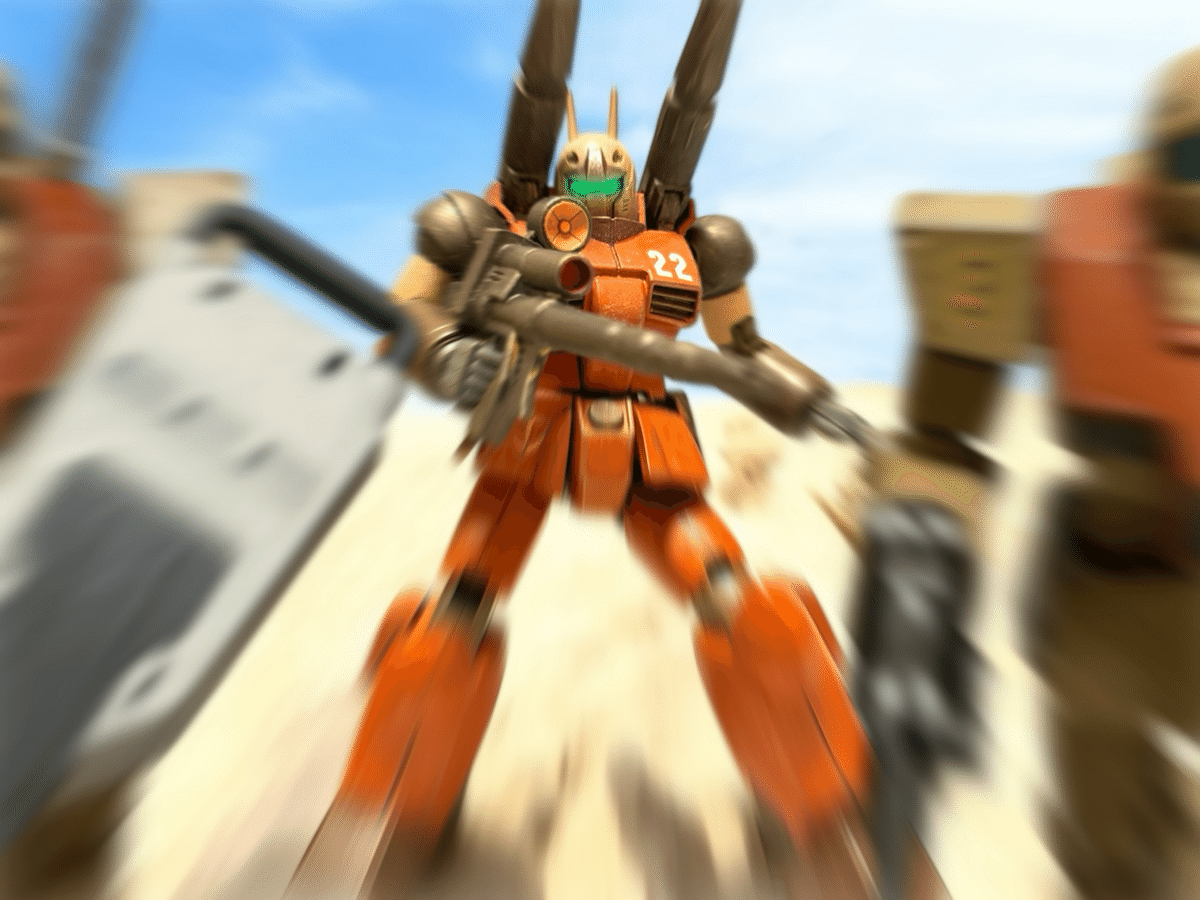

例の稲妻が走る感覚の後、次いで、肌をつき刺すような、鋭いプレッシャーが全身を襲った。

「何っ……!?」

激しい、敵意というか、生の感情が、前方の砂塵の中から自分に向かってくるのを感じる。

「敵!?全機、警戒!」

率いている中隊に通信を送るが、レーダーはまだ敵機を捕捉していない。

『曹長?』

2番機が応じた瞬間、ミヤギの"予言"どおり、敵機の襲来を告げるアラートが全機に入る。遠く、砂塵の中に、巨人の影が見える。

(当たりだ!先頭の、あのキャノンだな!)

聞こえるはずのない敵の声が、聞こえた。あの時と同じだ。

(殺せ!)(殺せ!)(殺せ!)

激しい殺意が、自分一人に向けられているのが分かる。

ミヤギは、思わず怯み、機体の歩を止めた。

『曹長!?』

追い越して行った中隊の先頭、2番機が、思わず振り返る。その間に、敵機は激しい砂塵をあげながらどんどん近づいてくる。

ミヤギは、自身が率いるこの中隊は、自分の先制攻撃こそが戦法の要と理解していた。が、会敵早々、その前提を崩してしまった。仲間が、そして、自分が危険にさらされると、直感が告げている。

「ヘント!」

君に危険が迫ったなら、と、彼は言った。今が、その時だ。だが、どうやって。彼は今、どこを進軍している。

右翼の後方から、更に1機、敵のザクの襲来を知らせるアラートが鳴り響いていた。

◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️

【To be continued...】