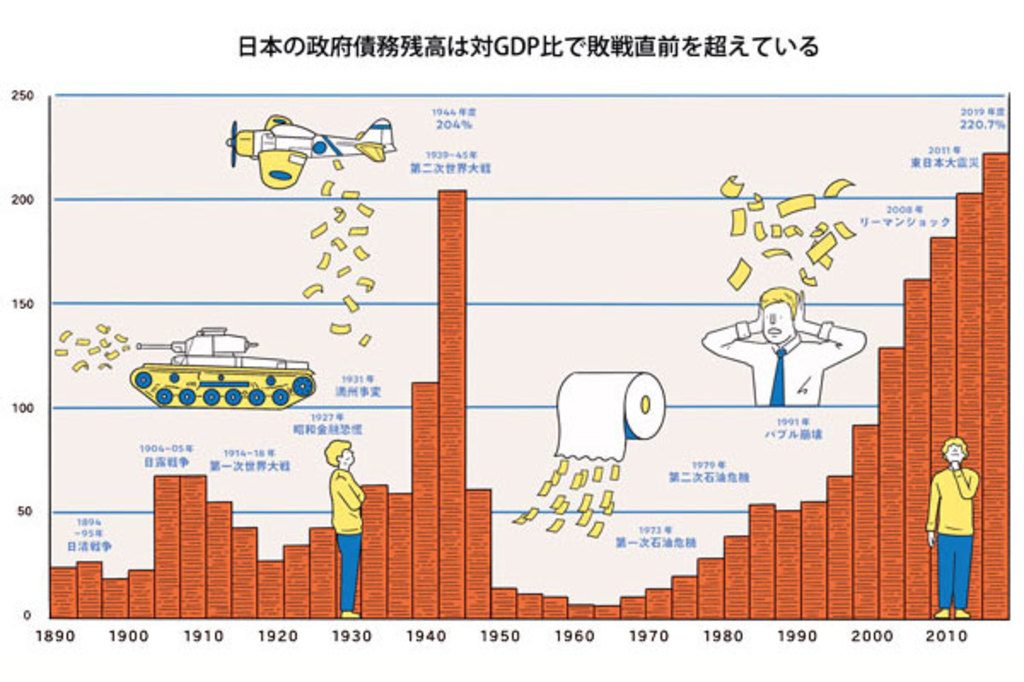

今回もまた繰り返しになりますがコロナ対策費の財源についての話をします。今年に入ってから安倍政権は空前の規模だといっていいほど巨額の財政出動を行いました。私は必要な施策であったと思っておりますし、国民全員への10万円給付も実現して良かったと受け止めています。政府には自己犠牲的だといっていいほどの貢献をし続けてきた医療機関関係者の方々への報償はもちろんのこと、コロナ感染拡大防止のために営業活動を自粛したり、売り上げが激減してしまって経営危機に陥っている民間事業者への補償や持続化給付もしっかりやっていただかねばなりません。危急の事態なので政府は財政支出の拡大を躊躇うべきではないでしょう。

しかしながらこうした巨額の財政出動を行った後で、増税をして財政赤字を補填しないといけないと思う人たちが大勢います。既にコロナ増税の話がチラついて出てきています。これについては経済学的にみて完全に誤った考え方です、今回のコロナショックで痛めつけられた民間経済が十分に回復しない時点での増税は、生き残った企業までも追い詰め、結果的に所得税や法人税といった税収を失うことになりかねません、政府は当面増税や歳出削減をしないという強いコミットメントをしないといけないのです。東日本大震災後の復興税と同じ失敗を繰り返してはなりません。コロナ増税や消費税増税はもっての他です。断固封印すべきです。

そうはいっても日本の国家財政危機が心配だと思う人が多くいるでしょう。本来こういう危急の事態においては対策費・復旧ならびに復興費は国債を財源にして予算を組むべきですが、国債の濫発でハイパーインフレが起きるとか、国債が暴落するなどという人が絶えません。そこでわかりやすくそんな事態が起きる可能性はほとんどないという説明をします。

まず皆さんに思い出していただきたいのは、いまの日本政府の国債はどこが買っているのか?そして政府と日銀の関係です。

現在の日本国政府の国債の買い手は半分弱を日銀が占めています。量的金融緩和政策でマネタリーベースをたくさん積み上げるために日銀が大量の国債を民間の市中銀行から買い漁っています。あと残りは国内の金融機関が大部分を保有しています。

今回のコロナ対策費についても財源を国債で賄うと、その国債は日銀が買い取ることになるでしょう。日銀は政府から独立した組織となっていますが政府と協調しあっており、会計的にも切っても切れない関係です。ここで重要な点は日銀が得た収益すなわち剰余金を、政府に納付金として納めることになっています。

政府が財政支出をするために国債を発行したとしましょう。それをまず民間の市中銀行やその他金融機関が落札して政府にお金を貸し出します。そして金融機関はさらにその国債を日銀に買い取ってもらいます。現在政府が発行した国債を日銀が直接引き受けることは禁止されていますが、民間の金融機関を介した日銀国債買い受けはアベノミクスがはじまる以前から行われています。それを説明したのが下の二つの図です。

政府が国債を発行してそれを最終的に日銀が買い受けたとしましょう。日銀は日本銀行券を刷って国債を買い受け、それによって日銀は金利収入を得ることができます。日本銀行券の発行コストはごく僅かですので日銀は日本銀行券の発行によって長期的に99.8%もの通貨発行益(シニョレッジ)を得ることになります。そしてシニョレッジを日銀は政府に国庫納付金というかたちで上納しているのです。いささか乱暴ですが結果論だけ言ってしまうと今回のコロナ対策費の財源は日銀が刷ったお金で調達できてしまうわけです。お金の量が増えてしまうだけで実質国家財政を傷めるようなことはないのです。

この辺の流れについては高橋洋一さんの「経済のしくみがわかる「数学の話」 (PHP文庫) 」を読んでみてください。文系の人でもわかりやすく説明してあります。

この本の原文は民主党政権下で東日本大震災の混乱が冷めやらぬ2012年初頭に書かれたものであり、このブログ記事も「第一日目 増税論者の嘘を見抜く」の「一時間目 復興財源は増税なしで確保できる」を読みながら書いています。ここで書かれていることは東日本大震災の復興費の財源をどうするのかという話ですが、そのままコロナ対策費に読み替えることが可能です。

通貨発行益を財源に大型の財政出動をするという手法はいつでも可能というわけではありません。通貨発行益を打ち出の小槌みたいに濫用してしまえば極端な話ひどいインフレが起きる可能性があります。戦前の日本ですと馬場鍈一財政が典型です。

しかしながら現状の日本の民間生産・供給能力や長年に渡る低い物価上昇率を鑑みたとき、突然ハイパーインフレが起きてしまうといったような事態が発生する可能性は相当低いでしょう。国内の生産・供給力は潜在GDPのデータでわかりますし、それに不足する有効需要を穴埋めする分の財政支出ならば過剰なインフレを心配する必要がありません。いままで金融緩和やら国債の日銀買受をやると「ハイパーインフレガー」と騒いでいたような人たちは需要と供給という概念がないのです。(MMT支持者も同様です)

しかもコロナ危機の対策費や東日本大震災の復興費は巨額ですが、何年、何十年も恒久的に支出し続けるものではなく、ごく短期間のみのものです。単年度か二カ年度だけの大盤振る舞いなら後の財政負担もさほど大きくなりません。国債を一発ドンと発行して経済再生や災害復興を進めた方が結果的に「はやい・やすい・うまい」で問題解決が計れます。財政問題をみるときは単年度だけの歳出あるいは歳入なのか恒久的な歳出あるいは歳入なのかが重要です。

あと多くの人が知っているであろう経済法則の式ですが、貨幣数量説の原型というべきフィッシャー交換方程式を取り上げておきましょう。

多くの人たちはこの交換方程式をマネー(M)の量を増やしたり減らしたりすれば物価が上がったり下がったりするという解釈をしがちですが、左辺の流通速度(V)や右辺の実物財の取引量(T)が無視されがちです。現在の日本ですと恐らく流通速度(V)がかなり小さくなっている一方で、右辺側の財の取引量(T)が十分大きいと考えられます。多少左辺のマネーの量を増やしても物価(P)が極端に急騰するとは思えないのです。

よって今の日本経済の状況ならば通貨発行益を財源にコロナ対策費を調達する方法はひどいインフレを引き起こすなどといった弊害を招く可能性はほとんどないと見ていいでしょう。

ここで元日銀審議委員であった名古屋商科大学ビジネススクール教授の原田泰さんが書かれたコラム記事を紹介しておきます。

Wedge infinity 「経済の常識VS政治の非常識」

原田さんは「米国でも日本でも、最近では財政赤字や債務残高とインフレ率との関係は薄い。」と言います。「国家財政が悪化するとハイパーインフレガー」という見方はかなり短絡的です。原田さんは戦時~終戦後日本と現在の日本の経済や財政がどう違うのかを三点に絞って説明しています。

第一は、財政の使い道。

第二が供給力の破壊

第三が需要

です。

第一の財政の使い道からみていきますと、戦時の日本は国債や通貨発行で賄った財源を零戦やら戦艦大和などの建造に注ぎこみ、それらをみな海の底に沈めています。将来の生産を増やすようなことに財政支出が使われていなかったのです。国民には生活に必要な実物財がほとんど残らない結果となりました。

第二の供給力の破壊ですが国内工場は米国による爆撃に遭い、破壊されてしまっております。また国内の生産供給力は軍需物資に向けられ、日用品の生産が疎かになっていました。米国の海上封鎖により、原材料も輸入できなかった有様です。圧倒的なモノ不足状態となっていました。

第三の需要ですが、上のような理由で供給力がないのに、国民は飢えて、日常生活物資にも事欠いていました。つまりは供給<<<<需要だったわけです。

現在の日本の場合は実物財の生産供給能力が十分高く、逆に慢性的な需要不足が続いてきました。戦中~終戦後とは逆です。さらに今回のコロナ危機で需要がさらに抑制されています。その需要不足を国債や通貨発行益を財源とした財政支出で補ってもひどいインフレにはならないでしょう。むしろデフレ不況の慢性化が懸念されているぐらいです。しかも今回国債や通貨発行益で賄った財源は国民の生活福祉に直結するかたちで遣われました。

これまで私が述べてきたように、日本や世界各国がコロナ危機のために行った財政政策は、民間の生産活動や消費活動を維持し続けるために進められてきました。政府がこの財政政策を出し惜しみすることによって、コロナウィルス感染拡大が収束した後も民間の経済活動が停滞したままになってしまうことの方がまずいのです。政府の財政についても余計歳入が得にくくなる恐れがありますし、民間産業が撤退・衰弱して生産活動が縮小すると実物財の不足を生み、それが逆に悪性インフレの要因となる危険が出てきます。今回のコロナ危機で多くの国の政府は巨額の財政負担を強いられますが、これは民間経済再生のための(再)投資であると位置づけるべきではないでしょうか。この(再)投資を怠ったことで、ますますの共貧社会となってしまうことの方がはるかにまずいのです。

今回のポイントです。

です。

国債と日銀によるその買受、日銀国庫納付金の流れを頭に入れて、コロナ増税やら消費税増税の動きを食い止めましょう。

~お知らせ~

「新・暮らしの経済手帖」は国内外の経済情勢や政治の動きに関する論評を書いた「新・暮らしの経済」~時評編~も設置しています。

サイト管理人 凡人オヤマダ ツイッター https://twitter.com/aindanet