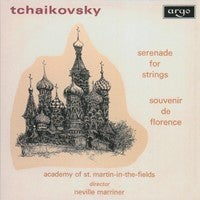

チャイコフスキーと言えばロシア、ロシアと言えばクレムリン、というわけで、とても分かりやすいジャケットです。ペン画で描かれたクレムリン宮殿はとても品のある素敵な姿です。色合いもなかなか素晴らしいです。

チャイコフスキーと言えばロシア、ロシアと言えばクレムリン、というわけで、とても分かりやすいジャケットです。ペン画で描かれたクレムリン宮殿はとても品のある素敵な姿です。色合いもなかなか素晴らしいです。チャイコフスキーと言えば「白鳥の湖」や「くるみ割り人形」などのバレエ音楽や交響曲で有名ですけれども、ここに収められているのは、「弦楽セレナード」作品48番と弦楽六重奏曲「フィレンツェの思い出」作品70番、いずれも弦楽曲です。

演奏するのはアカデミー室内管弦楽団です。セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ教会はトラファルガー広場に面して建つ有名な教会ですけれども、そこの教区アカデミーの管弦楽団ということです。

指揮はもちろんイギリスの誇る名指揮者ネヴィル・マリナーです。何と言ってもアカデミー室内管弦楽団はマリナーが創立した楽団ですからね。息があっているといえば、これ以上の組み合わせはありません。

この組み合わせでチャイコフスキーの「弦楽セレナード」を何回か録音しています。これはそのうち最も古いもので、どうやら一番人気が高いもののようです。チャイコフスキーの楽曲は下手をすると下品になってしまいそうですが、彼らは見事に上品にまとめています。

「弦楽セレナード」は人気の高い曲で、第一楽章も第二楽章も日本のテレビ番組のテーマとして使われているほどです。ということはBGMとしてもよく流れているということですね。道理で良く聴いたことがあるわけです。

「フィレンツェの思い出」の方は、さほど有名ではありませんが、ファンは多いようですね。「スペードの女王」制作のためにイタリアに行ったチャイコフスキーが、フィレンツェを思って作った楽曲だそうですが、どこがイタリアなのかはよく分かりません。

いずれも弦を大々的にフィーチャーした楽曲で、アカデミーの演奏はあくまで上品なのですけれども、かなりやかましい曲ですね。激しい曲想ではないとは思いますが、音がどんどん重ねられていて、音圧が高いです。ハード・ロック的です。

それに、チャイコフスキーらしく美メロの嵐なので、ますますヘビー・メタル風味です。チャイコフスキーは肖像画を見ると、かなり気難しそうです。自殺を図ったり、53歳の若さで亡くなった際も陰謀説がささやかれるなど、ますますロック・スター的です。

どちらの曲もいきなり出だしがクライマックスとなっていて景気がいいです。「弦楽セレナード」がハ長調、「フィレンツの思い出」がニ短調と正反対ですけれども、印象はあまり変わりません。どちらもさほど明るくはなくて、憂鬱な人が明るく振る舞っている風情です。

こういう楽曲ですと、なかなか上品に演奏することは難しそうです。それに美メロ。下手をすると臭くなるところでしょうが、折り目正しいマリナーさんは見事に踏みとどまりました。どんよりとした曇り空の午後、すっと胸に響いてまいりました。

チャイコフスキー:弦楽セレナード、フィレンツェの思い出 / Neville Marriner, Academy of St. Martin in the Fields (1968 Decca)