お盆に入り、親戚や友人などで集まることが多いと思います。そこで行事事で起こりやすいケガの応急処置法をお伝えします。

出血

人間の全血液量は約80cc/体重1kgあるといわれています。そしてその1/3以上を一時に失うと生命の危険があります。

すり傷などを負ってほおっておくと、出血や細菌感染の危険性があります。

出血の種類

出血には大きく3種類にわかれます。

まず、じわじわと血がにじみ出る。ちょっところんだ時などに出血するものですが、これは毛細血管から出血していることを意味します。

そして、もっとひどい出血で、あふれ出る出血は静脈からの出血、さらに血がぴゅーっと噴出している場合は、動脈からの出血で危険です。

傷の手当

傷の手当をする時は、出血を止める、痛みをとる、感染を防ぐことが大切です。出血が止まったら、汚れた傷口をきれいにし、

包帯などで傷の表面を保護します。どんな傷でも細菌感染の可能性はあります。放っておかないで医療機関へ。

〇 軽く切った位の傷ならば、傷口についたばい菌を出すために、少し出血させてから手当する。

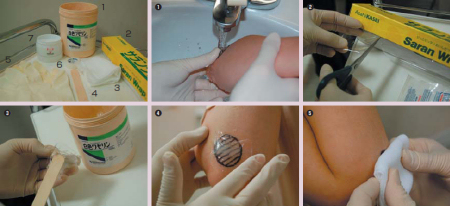

◆ケア材料◆

1:白色ワセリン、2:食品用ラップ、3:ガーゼ(無滅菌のものでよい)、4:舌圧子、5:ディスポーザブル手袋、6:固定用テープ、7:ビタミンC誘導体含有のジェル(薬局でドクターズコスメの製品にある。写真は代表的な「reversalプラスACプラスジェル」)

●注意点

・現場では水道水で洗浄すれば、清潔にこだわる必要はない

・創面に消毒を行っても感染が防げるわけではない。

●処置の実際

1:水道水での傷の洗浄(異物がしっかり除去できるまで行う)

2:食品用ラップを傷の大きさに合わせて切り取る

3:ラップに白色ワセリンをつける(この場合少量でよい)

4:傷をしっかりと、ワセリンがついたラップで覆う

5:ラップを保護する目的でガーゼを当てる

1:白色ワセリン、2:食品用ラップ、3:ガーゼ(無滅菌のものでよい)、4:舌圧子、5:ディスポーザブル手袋、6:固定用テープ、7:ビタミンC誘導体含有のジェル(薬局でドクターズコスメの製品にある。写真は代表的な「reversalプラスACプラスジェル」)

●注意点

・現場では水道水で洗浄すれば、清潔にこだわる必要はない

・創面に消毒を行っても感染が防げるわけではない。

●処置の実際

1:水道水での傷の洗浄(異物がしっかり除去できるまで行う)

2:食品用ラップを傷の大きさに合わせて切り取る

3:ラップに白色ワセリンをつける(この場合少量でよい)

4:傷をしっかりと、ワセリンがついたラップで覆う

5:ラップを保護する目的でガーゼを当てる

手足ならば傷口を心臓より高い位置に上げます。心臓よりも上にすることによって、心臓より血液が行きにくくなるため、これだけでも止血の効

果があります。昔、両手首を切断された女性が手を高く上に上げ、何時間もさまよった末、奇跡的に助かったという事例があります。

止血の方法1:直接圧迫止血

出血している部位に直接ガーゼや清潔なハンカチなどを当てて押さえます。

患部を高い位置にもってくることをお忘れなく。約90%は直接圧迫止血で止血できるそうです。

止血の方法2:間接圧迫止血

直接圧迫止血では止まらない時や、傷口が汚れていて直接圧迫止血が出来ない時などに行ないます。

止血方法は、出血部位(ケガをしている部分)より心臓に近い動脈を押さえます。例えば、指を切ってしまったら指と指の間の根っこの部分を

押さえ、腕からの出血ではわきの下の動脈を押さえます。押さえた時に押さえた指にどくどくと感じるでしょう。また確認方法として、押さえて

いる腕の脈を取ると、止血できていたら脈は止まっています。

止血の最終手段:止血帯

傷病部位が切断、及びそれに近い状態など最終手段として用います。決して安易に用いないで下さい。

出血している部分から3cmほど健康な皮膚を残して幅5cmほどの布を巻きます。これをきつく縛ります。止血帯の間に棒などを入れ、

これを回転させることによって止血効果が高まります。止血帯をかけたら、止血帯をかけた時間、「どの部分をけがしたか」などを書いた物

を挟んでおきましょう。口紅等で額などに書くのもひとつでしょう。また、一端かけた止血帯は、医師に解いてもらうまでかけておくようにしま

しょう。

熱湯、炎、蒸気などにふれて起こります。

熱傷した部分が成人の場合は20%以上、子供・高齢者では10%以上で重症で、治療を急がなくてはなりません。

程度は

| 第1度 | 赤くなり、ひりひり痛む(表皮のみ) |

| 第2度 | はれぼったく赤くなり、水ぶくれになるところもある。 焼けるような感じと痛み(真皮まで) |

| 第3度 | 乾いて弾力性がなく、蒼白になったりこげる。 痛みや皮膚の感じがわからなくなる |

手当

1. すぐに冷やす

水道水などで冷やす時は、患部に直接強い水圧をかけないように注意する必要があります。痛みが取れるまで充分冷やしましょう。

大量の水がない時には濡れタオルを患部に当てて冷やします。子供、高齢者では、体温が36℃以下にならないように注意します。

水ぶくれはつぶさないこと(細菌感染を防ぐ皮膚の働きは残っています)。

2. 患部をおおう

充分に冷やした後、細菌感染を防ぐために、滅菌ガーゼや清潔な布で患部を軽く覆います(ここでも繊維性のものはつかわないように

しましょう)。このときにミソやアロエなどを塗らないようにしましょう。

軽く覆った後に、上から氷水を入れたビニール袋などで冷やします。手足であれば患部を高くします。

3. 衣服の上から熱湯をあびた時

直ちに衣服の上から水をかけるか、衣服のまま水の中に入り、冷やします。冷やした後に服を脱がせますが、脱がせることが困難な

場合は無理に脱がせず、はさみ等で切り開きます。衣服が皮膚に引っ付いている場合はそのままにして医療機関に運びます。

1. 出血があるとき

頭部や顔面はもともと血流の豊富な場所。見た目は大量の出血に見え、びっくりしてしまいます。冷静に。

出血がひどい場合は、すぐに救急車を呼び、清潔な布で直接圧迫止血をします。止血をしたら包帯を巻いて医療機関へ。

注意 鼻や耳からの出血は危険な状態です。早急に医療機関へ。

2. こぶができているとき

打撲すると皮膚の下の血管から出血したりして皮膚が盛り上がってこぶになります。打撲によるこぶは冷やすと治ります。但し、

冷やし過ぎないように気をつけましょう。打撲していてこぶがなかった場合でも医療機関へ。

目はデリケートな部位の一つです。角膜を傷つけると視覚障害を起こす危険があるので、眼科医の診療を受けさせましょう。

異物が入った

〇 目をこすらないで、清潔な手で下まぶたを下に引っ張って、異物があれば、濡らした綿棒やガーゼの端で軽く拭い取る。

乾いた布などでこすらないこと。

〇 清潔な洗面器などに水を入れ、顔をつけて瞬きする。

〇 いつまでもゴロゴロするときは、ガラスや鉄の破片の細かい粉が刺さっている場合があるので、医師の診療を受けること。

薬品が入った

できるだけ早く多量の水で洗い流す。顔を横に向け、薬品を流した水が反対の眼に入らないようにする。水道水をちょろちょろ流したり、コップ

ややかんを使って静かに水を流して洗う。

物があたった

ボールがあたったり、何かの拍子で眼を強く打ったときなどは、失明する恐れもあります。

また、側頭部を強く打った場合には、網膜剥離の心配があります。

〇 すぐに横に寝かせ、水で濡らしたタオルなどで冷やす。

〇 目の周りの腫れがひどくなったり、目の中が出血しているときには、できるだけ安静にして医療機関へ。

〇 傷病者を起こして歩かせないようにしましょう。

鼻血がでた

鼻は、鼻中隔という軟骨から左右にわかれます。鼻中隔は毛細血管の走る粘膜で覆われており、普通他の部分の毛細血管は組織に取り

囲まれて保護されていますが、鼻中隔ではむき出しに近い状態だそうです。特に鼻の入り口付近は毛細血管が集中しており、ほとんどの

出血場所はここだそうです。

〇 小鼻を強くつまみ、あごを引き、口で息をして安静にする。額から鼻の部分をぬれたタオルなどで冷やす。

〇 けっしてうなじを叩いたりしない。効果は無いのはおろか、頚椎損傷のおそれがあります。また、頭を後ろにそらせると、温かい血液が

喉に回り、飲み込んで気分が悪くなることがあるのであごを引かせるようにしましょう。

〇 脱脂綿は繊維が鼻の中に入り、傷口がふさがらず再出血のおそれがあり、化膿の原因にもなるので、詰めないようにする。

〇 頭を打ったとき、鼻や耳から半透明の液体が出ているときは危険な状態なので安静にして直ちに医師の診療を受けること。

蜂などに刺された!

〇 蜂に刺されると痛みと腫れが起こります。蜂に対してアレルギーのある人だとひどい場合は呼吸停止に陥ることもあるそうです。

頭痛、冷や汗、吐き気、震え、下痢、胸が苦しい、目の前が暗くなる、気が遠くなるなどの症状が出たらすぐに医療機関へ。

首や頭を刺されると毒が全身に回りやすいので、要注意です。

蜂にはいろんな種類がありますが、顔が黄色いスズメバチは、何回も刺すそうです。

手当 針が残っているものは毛抜きなどで抜きましょう。

蜂(ミツバチ)はお尻の部分に毒袋を持っており、うっかりつまんでしまうとかえって毒を注入してしまう結果となってしまいます。

針を抜いたあとは、刺された部分を水で洗います(水溶性の毒を洗い流すことで、血管を収縮させて毒のめぐりを抑える)。

冷湿布をして、医療機関へ。アンモニアを塗るのはだめ。蜂の毒は、アンモニアでは中和できません。

蜂(ミツバチ)はヒスタミンを含んだ液を出すので、抗ヒスタミン剤を塗布します。

毛虫に刺された!

○ 毛虫の毛はガムテープなどでとると取れるそうです。手当は上二つと同じく、水で洗って、冷やしたり、冷湿布などをしましょう。

アブ、ブヨ、蚊、ノミ、ダニに刺された!

〇これらの虫は、蟻酸を出すのでアンモニア水が有効です。

● 予防策 ●

○ 蜂などは不用意につぶしたり巣を叩いたりしない。

○ 衣類などで肌を覆うようにする。

○ 匂いの強い化粧品、派手な色の服は避けたほうがよい。