今年で5年目、年に二回開催されているので10回目を迎えたこの会。

私は、三年前から参加なので、これが6回目のシーズンです。

毎年、炎天下と極寒の季節に開催されて、自由席の会なので、

良い席をGETしたいという思いから、入場整理券を求めて朝から並びます。

今年は、7:45に行くと初日1番。そこから8:30過ぎに2番が到着。

本格的に並び始めたのは、9時を過ぎてからでした。

結局、20人近い人が9:30を過ぎると並んでいたので、

9:40から整理券が配られました。

私は、三年前から参加なので、これが6回目のシーズンです。

毎年、炎天下と極寒の季節に開催されて、自由席の会なので、

良い席をGETしたいという思いから、入場整理券を求めて朝から並びます。

今年は、7:45に行くと初日1番。そこから8:30過ぎに2番が到着。

本格的に並び始めたのは、9時を過ぎてからでした。

結局、20人近い人が9:30を過ぎると並んでいたので、

9:40から整理券が配られました。

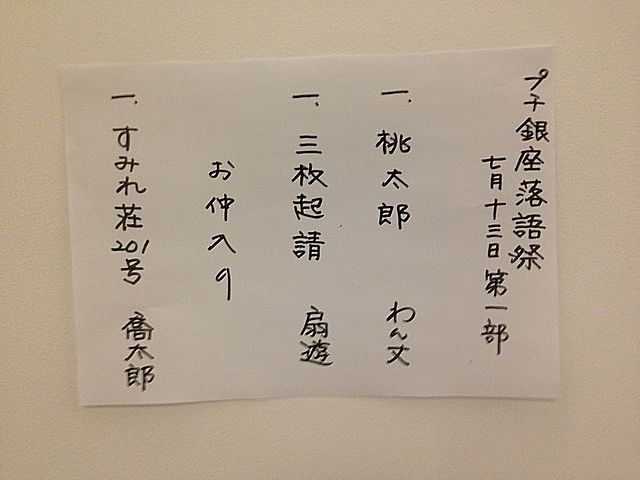

1.桃太郎/わん丈

この日の前座は、わん丈くんでした。山野楽器の会は昨年末に続いて二度目ですね。

慣れた感じではありますが、扇遊師匠からタップリやりなさいと言われて、

最低15分は、高座を勤める必要があるので、慣れないマクラを振りました。

なぜ、円丈師匠に入門したのか?万歩計の話など、5分程度マクラを振り、『桃太郎』へ。

古典口調ではないけれど、元気のいい『桃太郎』でした。

この日の前座は、わん丈くんでした。山野楽器の会は昨年末に続いて二度目ですね。

慣れた感じではありますが、扇遊師匠からタップリやりなさいと言われて、

最低15分は、高座を勤める必要があるので、慣れないマクラを振りました。

なぜ、円丈師匠に入門したのか?万歩計の話など、5分程度マクラを振り、『桃太郎』へ。

古典口調ではないけれど、元気のいい『桃太郎』でした。

2.三枚起請/入船亭扇遊

「くそ暑い中、どうも起こし頂きありがとうございます」と、言って、

熱中症への注意を口にして、39℃なんて気温は異常だ!!

体温の36℃が限界です。朝鮮半島だって36°を過ぎると危ないんですから…

昔は、熱中症とは言わず、熱射病と言った。熱中の後は「症」ではなく「時代」です。

「喬太郎効果で、満員です。」と、言います。この会の仕掛け人・馬桜師匠も同じくだそうです。

確かにそうなんだろうけど、口にしなくてもとは思いました。

ここから、扇遊師匠自身が今年還暦を迎えたという話題へ。

扇遊師匠が入門した当時、扇遊師匠が10代ですから、

談志、志ん朝、小三治がまだ30代で、先の馬生師匠が40代ですよね。

当時、還暦を迎えていた師匠たちは、近寄りがたいオーラが出ていて、

口なんか軽々しくきけなかったそうです。そうだと私も思います。

それが… 今の還暦過ぎの咄家には、そんな威厳なんてカケラも在りませんよね。

ここから昔の思い出話へ。その中で笑ったのが、前座時代。

はん治師匠が高座に上がって、絶句するそうです。

覚えたたての話で。今でも小三治師匠の前だと上がって喋れないと、

三三がネタにしているぐらいですから、前座時代はどんだけ純朴だったろうか?

今は、居なくなりました。絶句して高座降りる前座くん。

で、昔の師匠連中の楽屋話は、実に艶っぽかったそうです。

それが、現在は、病気と薬の話ばっかりだと嘆く扇遊師匠。

そして、虚弱体質のフリして真夏の40℃近い中を自転車で寄席に通っている喜多八師匠に、

「熱中症になるからヤメた方がいい」と、面と向かって言ったけど、聞き入れられなかったそうです。

そんなマクラから、男と女の色模様について語り、

好きな相手の名前を二の腕に彫る、○○命と。

だけど、好きな相手が“アントニオ”だと困ると言う扇遊師匠。

“アントニオ命”だとね。駄洒落みたいですよ。

そして、もう一つ、愛の証に、起請文というものが在ったと、振って『三枚起請』へ。

騙され役の三人、若旦那と、棟梁、そして建具屋の清公。

全員が喜瀬川花魁に騙されているのだが、それぞれの立場と貫目が違う。

ここの演じ分けと、話の展開するテンポが実にいいのだ。流石、入船亭です。

30分ちょうどくらいの本編で、清公が妹に嘘を言って作る20円のくだりがいい。

へたくそがやると、この辺りで間延びするけど、そうはならないのが扇遊師匠の腕です。

還暦を迎えて、益々、芸に磨きが掛かっております。

3.すみれ壮201号/柳家喬太郎

喋り出しからテンションが異常にハイな喬太郎でした。

そして、何度か聞いた少年期の思い出から学生時代・落研の頃、青春時代を語り、

そこから、久しぶりに『すみれ壮201号』へ。

R-18指定の鈴本のトリがかなりきつい、プレッシャーだと言いながら、

14日、日曜日に落研時代の仲間と飲むのを楽しみにしていると語っておりました。

そして、『すみれ壮201号』に入ったんですが、歌いました!歌いました!

お前は、柳亭市馬か?!と、突っ込みたくなるぐらいに歌い捲りでした。

いきなり、いきつけの飲み屋のマスターから仕入れた歌と言って、

私も幼い頃に歌った、「夕べ、父ちゃんと寝時にゃ」を歌い出す喬太郎。

♪夕べ、父ちゃんと寝時にゃ、変な所に芋がある。

父ちゃん!この芋、何の芋? セガレよく聞けこの芋は、

お前を作った種芋さ。

さらに、これの英語版があると、この歌の英語版も歌いました。

ただ、この歌には、お母さんと寝時にゃぁの二番もあるはずですが、

流石に、それは歌いませんでしたが、アルプス一万尺の替え歌を歌いました。

♪君と僕とは、こうもり傘よ、君が開けば、僕が刺す

♪日本アルプ 飛騨の山々、立山・ノリクラ・槍ヶ岳

更にこの後、「ホテトル温度」「大江戸ホテトル小唄」「東京イメクラ音頭」

この三曲を大熱唱する喬太郎。本当に楽しそうでした。

是非、天皇陛下の前でやって欲しいですね、『すみれ壮201号』

扇遊師匠と喬太郎の会に続いて、白鳥&遊雀の会も聴きました。

この二人の二人会は、何度も聴いています。

サービス精神タップリで、息の合った会というのか「連携」が素晴らしいです。

向かっている落語のベクトルが全然違いますからねぇー

白鳥師匠は、三三くんや白酒くん、市馬師匠、談春、志らくとの二人会もそうですが、

芸風が全く違う本寸法の芸に対して、闘志を燃やしてくれて楽しい会になります。

さて、この日は、こんな演目が並びました。

この二人の二人会は、何度も聴いています。

サービス精神タップリで、息の合った会というのか「連携」が素晴らしいです。

向かっている落語のベクトルが全然違いますからねぇー

白鳥師匠は、三三くんや白酒くん、市馬師匠、談春、志らくとの二人会もそうですが、

芸風が全く違う本寸法の芸に対して、闘志を燃やしてくれて楽しい会になります。

さて、この日は、こんな演目が並びました。

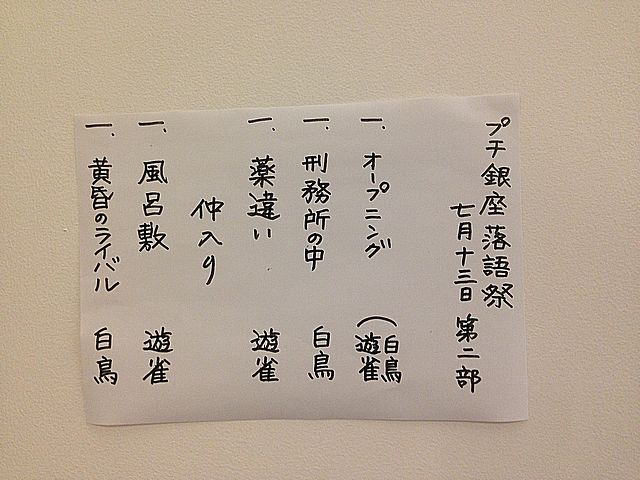

1.オープニングトーク

前座は無く、二人のフリートークで始まりました。

何度も聴いている遊雀師匠と白鳥師匠の出会いのエピソードでした。

2.刑務所の中/白鳥

何度か聴いている『刑務所の中』 歌丸師匠の弟子である現・枝太郎の作品ですが、

殆ど白鳥オリジナルと言ってよい作品です。重ねるごとに、短く纏まっています。

ただ、そんなに爆笑する話でもないのです。囚人がマニアック過ぎますよね。

今回は、囚人“ものまね”の蕎麦とうどんの食い分けを、客席参加のクイズ仕立てにしたので、

カレーうどんを食べるクイズで、なかなか良い間で、「カレーうどん!」と答える事ができました。

これは、間です。あの間なので受けたのだと思います。自我自賛です。

あと、富士そばを“ものまね”が食べる場面、蕎麦が短く切れてすすれない理由で、

白鳥師匠は、ツナギが多いからと言うけど、それは違うような気がします。

ツナギの小麦粉が多いと、うどんぽくなるだけで、麺の切れる切れないには影響しそうにありません。

ボソボソで切れ易い蕎麦は、やっぱり、蕎麦粉の質、打ち方のマズサだと思います。

何度か聴いている『刑務所の中』 歌丸師匠の弟子である現・枝太郎の作品ですが、

殆ど白鳥オリジナルと言ってよい作品です。重ねるごとに、短く纏まっています。

ただ、そんなに爆笑する話でもないのです。囚人がマニアック過ぎますよね。

今回は、囚人“ものまね”の蕎麦とうどんの食い分けを、客席参加のクイズ仕立てにしたので、

カレーうどんを食べるクイズで、なかなか良い間で、「カレーうどん!」と答える事ができました。

これは、間です。あの間なので受けたのだと思います。自我自賛です。

あと、富士そばを“ものまね”が食べる場面、蕎麦が短く切れてすすれない理由で、

白鳥師匠は、ツナギが多いからと言うけど、それは違うような気がします。

ツナギの小麦粉が多いと、うどんぽくなるだけで、麺の切れる切れないには影響しそうにありません。

ボソボソで切れ易い蕎麦は、やっぱり、蕎麦粉の質、打ち方のマズサだと思います。

3.薬違い/遊雀

短い、本当に短い、他愛ない一席でビックリしました。

寄席の場ツナギみたいな噺なんだもん。

4.風呂敷/遊雀

なんか、余計な所に力が入っていて、本来は、志ん生のギャグで受けないと。

なんか、余計な所に力が入っていて、本来は、志ん生のギャグで受けないと。

5.黄昏のライバル:遊雀編/白鳥

即興なんだと思います。これでライバルが白酒、談春、三三に続いて四人目ですね。

この噺で、10本作って、国立の四派合同の寄席でライバルを呼んで大トリを取って欲しい。

その為にも、市馬、喬太郎、一之輔、志らく、兼好、そして昇太編の『黄昏のライバル』を作って欲しい。

即興なんだと思います。これでライバルが白酒、談春、三三に続いて四人目ですね。

この噺で、10本作って、国立の四派合同の寄席でライバルを呼んで大トリを取って欲しい。

その為にも、市馬、喬太郎、一之輔、志らく、兼好、そして昇太編の『黄昏のライバル』を作って欲しい。