このシリーズも八回目ですね。今年初めての志らくでした。

一之輔、三三、白酒、兼好、文左衛門、喬太郎、市馬と来て、

この日の志らくが八人目、更に、花緑、白鳥、談笑と続く予定です。

家元の話、談春兄さんの話が聞けるに違いないと思って行きました。

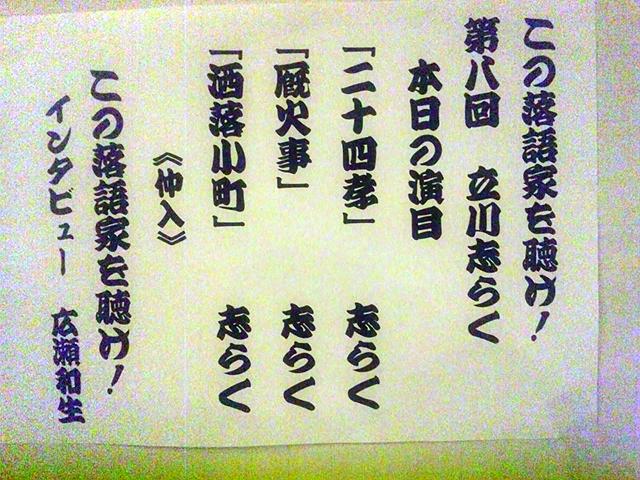

そして落語の方は、こんな内容でした。

一之輔、三三、白酒、兼好、文左衛門、喬太郎、市馬と来て、

この日の志らくが八人目、更に、花緑、白鳥、談笑と続く予定です。

家元の話、談春兄さんの話が聞けるに違いないと思って行きました。

そして落語の方は、こんな内容でした。

1.二十四孝/志らく

2009年、まだ内幸町ホールで「志らくのピン」をやっていた以来の『二十四孝』でした。

この噺をやる咄家が本当に少ないです。

志らく以外では、談春とその弟子くらいしか、聴いたことがありません。

マクラというか、導入部分で、「乱暴者の噺を一席申し上げます」と云って、

「この業界で、乱暴者と言うと立川談春です」と、いう掴みで笑いを取って、

乱暴者っていうのは、照れ隠しが乱暴な行動になるようですと、『二十四孝』に入りました。

いきなり、乱暴者の八五郎に、隠居さんが親孝行の道を説く場面で、

「孝行のしたい時に親は無し、さりとても、石に布団は着せられず」

このフレーズをド忘れする志らく。おいおい、大丈夫なのか?

なんとかやり直して、先に進みましたが、本人もかなり動揺しておりました。

「黒門町なら、『勉強仕直して参ります』ですよ」と云ってその場は誤魔化す。

なんとなく、お疲れモードに見えた。こんなところで躓くなんて・・・

さて、この噺、『二十四孝』といっても、登場するのは、そのうち4人です。

王祥、孟宗、呉猛、そして郭巨の4人です。

談春の『二十四孝』は、呉猛の噺から八五郎が人間香取機になって孝行するぞ!

と、一升酒を飲んで蚊を引きうけようするけど寝入ってしまうも、

「やった!蚊に1箇所も刺されていない!?」と、孝行の徳を喜ぶが、

実は、一晩中、お母さんが内輪で扇いで蚊を祓っていたというオチ。

志らくのもオチは一緒なんですが、郭巨の逸話を入れるのが特徴です。

この孝行物語は、郭巨の家は貧しかったが、母と妻を養っていた。

そんな妻に子供が産まれ、郭巨の母は孫を可愛がり、

自分の少ない食事を分け与えていた。

郭巨が妻に言うには「我が家は貧しく母の食事さえも足りないのに、

孫に分けていてはとても無理だ。夫婦であれば子供はまた授かるだろうが、

母親は二度と授からない。

ここはこの子を埋めて母を養おう」と。

妻は悲嘆に暮れたが、夫の命には従う他なく、

3歳の子を連れて埋めに行く。

郭巨が涙を流しながら地面を少し掘ると、黄金の釜が出て、

その釜に文字が書いてあった。

「孝行な郭巨に天からこれを与える。他人は盗ってはいけない」と。

郭巨と妻は黄金の釜を頂き喜び、子供と一緒に家に帰って、

さらに母に孝行を尽くした。(By Wikipedia)

これを志らくは、子供を赤ん坊にして、嫁のお乳を歯の無い義母に与える為に、

夫婦が赤ん坊を裏山に埋めて間引こうとする話で演じるのです。

老婆が嫁の乳をもらう場面を、リアルに演じて笑いにするのが、志らく流。

出だしの間違いを忘れさせる尻上りの一席でした。

2.厩火事/志らく

モノコシの故事繋がりな展開で、二席目は『厩火事』です。

談志師匠は、まずやらなかった『厩火事』、これも志らくはやりますね。

2010年の同じく内幸町ホールでの「志らくのピン」以来でした。

で、この厩火事のお崎さんが、仲人の兄さんと呼ぶ男性から、

「これは、モロコシの話だが…」と、云われると、

「知ってます!! 私、八っぁんから聞きました、餃子の王将(王祥)の話ですか?」

と、前の話に関連付けるクスグリが一発入ります。

そして、何よりコレです。麹町のさる殿様のくだりで、チンパン探偵が出て来て、

その主題歌を志らくは歌います。更に、なぜかケロヨンの洗濯婆さんの歌も。

このパターンは、2010年の頃から同じパターンで続いてますね。

よっぽど好きなんだなぁーチンパン探偵。

俺も見ていた覚えがあります、チンパン探偵。

確か、番組スポンサーがバヤリースオレンジだったと思います。

3.洒落小町

これは、5年以内に志らくでは聴いていませんでした。

私が5年以内で、立川流以外でこの噺を聴いたのは、

歌之介師匠の弟子の、三遊亭しあわせさんだけです。

立川流以外は、ほんとうにやらないネタだと思います。

これも、モロコシではありませんが、業平の故事が出ますよね、

そこで、ガキャ松さんを、お崎さんの妹分として前の噺と関連付けます。

全体として、喉の調子が悪かったのもあるけど、40代前半までの志らくに比べると、

本当に老いたというのか、劣化していますね。切れが無くなっています。

昔は、吃音ぎみでも早口が切れていたのに…

本当に老いたというのか、劣化していますね。切れが無くなっています。

昔は、吃音ぎみでも早口が切れていたのに…

一方、ギャグのセンスと噺の展開、構成は健在です。

だから、何かもう一つ欲しいですね。

本人もそれを模索していると思うけど、まだ試行錯誤中。

多分、もう2年もしたら、これまでの志らく落語を踏襲しつつ、

新しい50代の志らくスタイルが生まれる予感です。

三席、連続で口演して仲入り、その後、広瀬和生氏とのトークがスタートした。

落語観が近い二人なので、トークが噛合いだろうとは思ったけど、

思った以上によく喋る御両人である。ちょうど1時間くらい喋りましたネ。

落語観が近い二人なので、トークが噛合いだろうとは思ったけど、

思った以上によく喋る御両人である。ちょうど1時間くらい喋りましたネ。

最初は、家元・談志が晩年に唱えていた「江戸の風」について語り合う二人。

よく議論になる基本的な部分だと思います。「江戸の風が吹かないと落語ではない」

そんなに難しい概念ではないと思いますが、単に笑わせれば落語なのか?

と云いつつ、伝統を現代に伝える為には、模倣を繰り返していると滅びてしまう。

その「彼岸」のようなものを、家元は「江戸の風」と言っているように思います。

だから、圓蔵にも「江戸の風」は吹くし、上方落語にだって「江戸の風」はある。

更には、晩年の家元の奇妙な言動についても。

「稽古なんてするのは、バカな奴のやるこった、愚の骨頂!!」

「つくづく落語ってのは馬鹿馬鹿しいもんだ。(天災を例に)『原中を分けるような大雨、

俗に馬の背を分けるような夕立と申しますが、お分かりか?』って、

客はみんな知ってんだ、俺の言う事を、そんでもって聴きたがる、本当にバカだ」

「未完成がいいんだ。落語なんてライブ芸は。毎回同じ事をやるんだからさぁ」

志らくは、JAZZのようにという表現で言いましたが、

確かに、表現としてアドリブに近い準備されていなものや、

実験的に、これをちょっとやってみよう的な挑戦をやるのは否定しません。

また、志らくも言ってましたが、それをやっていい場面とダメな場面がありますね。

志らくならば、渋谷の「志らくのピン」などは、自由にできるかと思いますが、

他の協会のメンバーも入る二人会、三人会では、

本寸法の、型の決った落語を披露するようになるはずです。

このようなJAZZのような落語は、圓丈さんや白鳥さんも昔から野心的に行っていますが、

そこに「江戸の風」という縛りを加える辺りが、家元らしい発想だと思います。

古典落語を演じながらJAZZのような自由度を持つ。

そんな試みが、少しずつですが市民権を得ているけど、

まだまだ、その人数は少ないと広瀬氏も志らくも言っておりました。

志らく、白酒、兼好、一之輔、などがその代表ですね。

あと、喬太郎や彦いち、百栄あたりもその仲間ではあるでしょう。

昇太、白鳥といった人は、「江戸の風」が吹きませんねぇ、

それでも、ストラクチャーは同じなのかもしれません。

最後に話題は弟子と、その教育方法について。

志らくは、談志師匠から反面教師で「弟子を萎縮させてはいけない」

と、いう事を学んだと言ってました。野放しに育てて、小言を言わず怒鳴らない。

そうすることで、確かに“こしら”のような噺家が育ったのだと思います。

同じ立川流でも、志の吉くんが云ってますね、志らく一門は落研より緩いサークルだと。

志の輔師匠は、細かい小言魔だし、談春は弟子を怒鳴り倒しますからねぇー

一番最後に、何度か聞いた二代・木久蔵くんが、

志らくの家に稽古に来て、若い志らくの嫁をナンパした話をして、

あいつは、本当に面白いと云って終わりました。

二代・木久蔵でトークが終わるなんて、談春と一緒ジャン!と思いました。