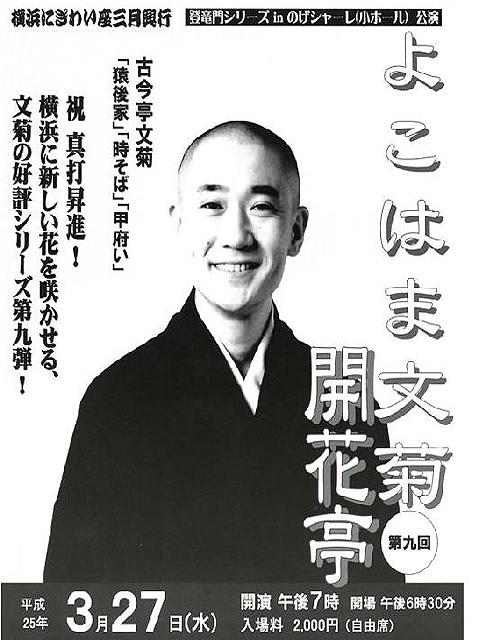

菊六時代から始まったこの会も、9回目を迎えました。

年に4回やってますからねぇー 2年を過ぎて3年目に突入です。

そして、これまでは親しい先輩をゲストに呼んで本人2席だったのが、

今回からゲストは呼ばずに、本人が3席務めるようになりました。

この日も満席、熱心な文菊ファンで135席ギッシリでした。

さて、今回は3席全部ネタ出しで行われた文菊開花亭、

年に4回やってますからねぇー 2年を過ぎて3年目に突入です。

そして、これまでは親しい先輩をゲストに呼んで本人2席だったのが、

今回からゲストは呼ばずに、本人が3席務めるようになりました。

この日も満席、熱心な文菊ファンで135席ギッシリでした。

さて、今回は3席全部ネタ出しで行われた文菊開花亭、

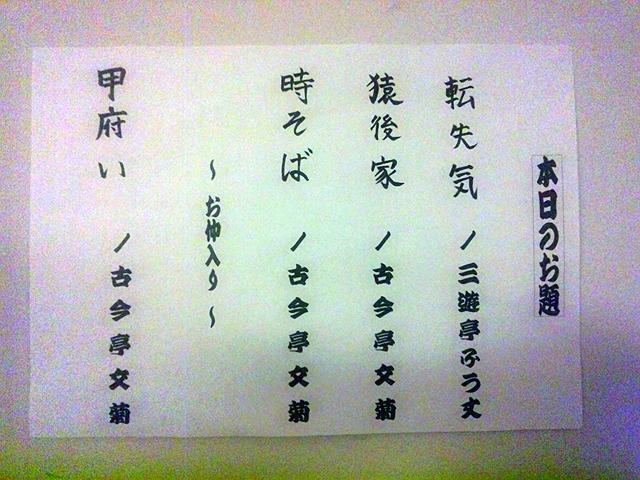

こんな演目が並びました。

1.転失気/三遊亭ふう丈

いつもこの会は一力くんが前座だったけど、今回はふう丈くんでした。

彼の『転失気』は、何度か聴いています。綺麗に通る声なので、

本当に分かりやすく喋ります、ふう丈くん。彼の武器ですね。

ほぼ同期の弟弟子のわん丈くんの『転失気』も聴いた事がありますが、

どちらも上手です。前座としては“上”の部類です。

間合いも良くて笑いが生まれるし、古典口調もできています。

二人とも、古典・新作、両方できる咄家に育って欲しいですね。

いつもこの会は一力くんが前座だったけど、今回はふう丈くんでした。

彼の『転失気』は、何度か聴いています。綺麗に通る声なので、

本当に分かりやすく喋ります、ふう丈くん。彼の武器ですね。

ほぼ同期の弟弟子のわん丈くんの『転失気』も聴いた事がありますが、

どちらも上手です。前座としては“上”の部類です。

間合いも良くて笑いが生まれるし、古典口調もできています。

二人とも、古典・新作、両方できる咄家に育って欲しいですね。

2.猿後家/古今亭文菊

文菊さんの『猿後家』は音源では、菖蒲園さんのブログで聴いていますが、

生で聴いたのは、二回目でした。前回は昨年夏の横浜にぎわい座;芸能ホール。

それも、落語教育委員会のコントの後に出る二つ目として、この『猿後家』でした。

あんまり印象が残ってませんでねぇー 菖蒲園の音源の方がよく覚えております。

文菊さんの『猿後家』は音源では、菖蒲園さんのブログで聴いていますが、

生で聴いたのは、二回目でした。前回は昨年夏の横浜にぎわい座;芸能ホール。

それも、落語教育委員会のコントの後に出る二つ目として、この『猿後家』でした。

あんまり印象が残ってませんでねぇー 菖蒲園の音源の方がよく覚えております。

この日はマクラは、女性限定落語会の話でした。

なんでも、婚活中の適齢期の女性限定で、その落語会の目玉が、

なんと!縁結びの運気Upを促す祈祷だったんだそうです。

結構、美人の神主さんが登場して、500人のお客様に祈祷してくれたそうです。

ただ、ハプニングがあり、トリの花緑師匠が出る前に祈祷して、

用意された神棚を、係りの人が撤収して、高座を作る段取りだったけど、

神棚を持ち上げた瞬間、神棚が崩れて、客席の500人の女性が悲鳴を上げたそうです。

そりゃそうですよね、縁結びの神様を呼んでおきながら、神棚を崩すなんて…

そんな罰当りな行為も、機転の利く神主さんだったので、

「もう神様は、天にお戻りで、皆様を温かく天上から見守って下さっています!」

と、言ってその場は治まったんだそうです。

文菊くんの『猿後家』は、志の輔らくごの『猿後家』とは大分赴きが違う。

志の輔が、“猿るべり”でしくじった植木屋さんが、

「柿木を植えてやるから、てっぺんに登っておにぎりでも喰っていろ!」

「上手い啖呵だねぇ、短い中に猿蟹合戦がちゃんと入っている」とやることろを、

文菊くんの植木屋さんの啖呵は、こうです。

「柿木を植えてやるから、てっぺんに登って渋柿でも喰っていろ!」

源さんが猿廻しでしくじる場面、仕立て屋の多平さんが錦絵でご機嫌を取る場面、

それぞれ、やり過ぎないように演じる文菊さんに古今亭を感じました。

立川流だと、これでもか?!と、やりますよねぇ、みなさん。

それに慣れてしまうと、恐いと思います。落語なんですからね。

3.時そば/古今亭文菊

これは、初めて聴きました。誰に習ったのか?

私が聴いた中では、さん喬さんの『時そば』に似てました。

甚語楼くんの『時そば』でも、同じくさん喬師匠に似ていると感じたのですが、

真似をしてしくじる男が、ベトベトで太く腰のない蕎麦を食べる場面、

あの口の中に蕎麦がまとわり付くような仕草が共通なんですよね、音を含めて。

勿論、文菊くんの『時そば』は、器が瀬戸物に見えました。

これは、初めて聴きました。誰に習ったのか?

私が聴いた中では、さん喬さんの『時そば』に似てました。

甚語楼くんの『時そば』でも、同じくさん喬師匠に似ていると感じたのですが、

真似をしてしくじる男が、ベトベトで太く腰のない蕎麦を食べる場面、

あの口の中に蕎麦がまとわり付くような仕草が共通なんですよね、音を含めて。

勿論、文菊くんの『時そば』は、器が瀬戸物に見えました。

4.甲腐ぃ/古今亭文菊

マクラで、秋田の田舎の村から毎年呼ばれて落語会をしている話をしました。

その村の役場の会場係の人が、文菊くんに「スマホを買った!!」と、

あんまり自慢するので、癪に障って、「スマホは、音声認識アプリがあるんですよね?

音声認識で、何か検索してみてください」と文菊くんが言うと、よし!とアプリを立ち上げたが、

その役所の人の強い秋田訛りの言葉だと、スマホは認識できなかったのでした。

マクラで、秋田の田舎の村から毎年呼ばれて落語会をしている話をしました。

その村の役場の会場係の人が、文菊くんに「スマホを買った!!」と、

あんまり自慢するので、癪に障って、「スマホは、音声認識アプリがあるんですよね?

音声認識で、何か検索してみてください」と文菊くんが言うと、よし!とアプリを立ち上げたが、

その役所の人の強い秋田訛りの言葉だと、スマホは認識できなかったのでした。

そんな田舎・方言のマクラから、すーっと『甲腐ぃ』へ。

私は『甲腐ぃ』で、豆腐屋の奥さんがこれほど登場するのを聴いたことがありません。

そして、豆腐屋夫婦の漫才のような掛け合いが、文菊くんらしくほんわかした味なのです。

江戸前で切れる啖呵ばかりが落語ではなく、このようなほのぼのした人情も落語なんですよねぇー