広瀬和生さんが企画されている落語会、「この落語家を訊け!」の第六弾です。

一之輔、三三、白酒、兼好、文左衛門と続いて、喬太郎が六人目でした。

私は、兼好さんの会続いて、二回目の参加です。

この後は、柳亭市馬、立川志らくで、七回、八回が予定されております。

私も、続けて行く予定です。

一之輔、三三、白酒、兼好、文左衛門と続いて、喬太郎が六人目でした。

私は、兼好さんの会続いて、二回目の参加です。

この後は、柳亭市馬、立川志らくで、七回、八回が予定されております。

私も、続けて行く予定です。

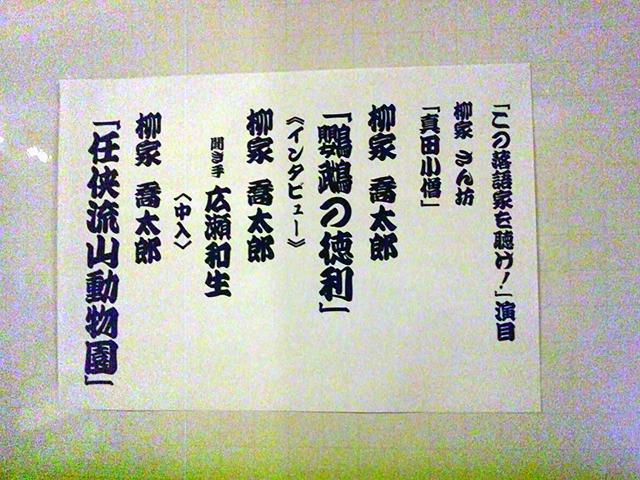

さて、そんな「この落語家を訊け!柳家喬太郎」 こんな内容でした。

1.真田小僧/さん坊

喬太郎お気に入りのさん喬一門末っ子のさん坊くんです。

三代・さん坊として頑張っていますね。

マクラで、北海道/別海出身であることと、牛の乳搾りが得意!!

そんな話を毎回するさん坊くんなのですが、かなり上手くなりました。

そして、『真田小僧』 これも昨年5月に聴いた時より、上達しています。

これで、金坊に愛嬌が出て来ると、二つ目ですね。

真面目で一生懸命が伝わる前座さんの高座って、いいと思います。

喬太郎お気に入りのさん喬一門末っ子のさん坊くんです。

三代・さん坊として頑張っていますね。

マクラで、北海道/別海出身であることと、牛の乳搾りが得意!!

そんな話を毎回するさん坊くんなのですが、かなり上手くなりました。

そして、『真田小僧』 これも昨年5月に聴いた時より、上達しています。

これで、金坊に愛嬌が出て来ると、二つ目ですね。

真面目で一生懸命が伝わる前座さんの高座って、いいと思います。

2.鸚鵡の徳利

出囃子が、東京ホテトル音頭でした。かなり声が風邪にやられている!!

登場してマクラで、「この落語家を訊け!」という企画に触れて、

広瀬さんの風貌を、“髪の毛の短い連獅子”と表現しました。

これは、受けました。

かの恩田えり師匠は、“焼きソバみたいな髪型のお兄さん”と表現していました。

風邪で声がやられている事について、大変恐縮する喬太郎。

「こんな声だと、この落語家を訊け!!じゃなく、訊くな!!だよ」と卑下しておりました。

雪が降った話に話題を移して、新成人、成人の日の話をしました。

例年だと新成人には、あまり好感を持たなかった喬太郎師匠!!

今年の新成人は、真面目で可愛いと言うのです。理由は…

成人の日14日は、風間杜夫さんの会のゲストで横浜にぎわい座だった喬太郎。

昼の部と夜の部の合間、15時半に食事を取りに外へ出たら一面の銀世界!!

いつものラーメン屋が休んでいたので、なんと!トンカツ屋さんに入ったそうです。

そして、一番値段が高い1,600円のビーフかつ定食を注文!!

ここらで、成人式→星人式だと楽しい!!というウルトラ根多を一頻り喋って元に戻る。

喬太郎らしい展開ですね。

ガッツリ、牛のカツを堪能していると、この店の知り合いと思しき新成人の男の子が入って来て、

「足の先冷てぇー!足の先冷てぇー! お湯飲まして?」と言ったそうです。

この男の子が、お湯を飲みながら、足冷てぇー!を連呼する姿が可愛かったそうです。

更に、その子が店主と喋った後、記念写真を撮って、寒い外へ再度出る時に、

「オシャレは、寒さに勝つ!」って言ったのがまた可愛いと言う喬太郎。

勝つと、ドンカツの“カツ”を掛けたのかな?その男の子、と私は思いました。

何かを求めて来ている感じがプンプンする客席に対して、

今日はやりずらい、貴方ら、敵だよ!!と、言いながら、

まずは、『鸚鵡の徳利』に入りました。読めますか?鸚鵡:オウムです。

あるお店の主人が、録音機=レコーダーを手に入れて、

それが徳利なんですね、音を拾う徳利です。

蓋を開けて、音を聞かせると中にそれが溜まるのです。

そして、旦那から頼まれて、番頭さんが寄席に録音しに出かけるのです。

原作は、女将さんに頼まれて書生が、芝居を録音する噺なんですが、

この部分は、喬太郎が現代風に、池袋演芸場の寄席風景の録音に変えています。

喬太郎自らが、高座を下りて、袖まで下がって出囃子に乗って登場し、

それぞれの形態模写をしながら、高座に上がります。

そして、モノマネで落語を一席ダイジェストで語ります。

最初は、前座、柳家いっぽんくん。

無駄に元気な様子を元気良く演じました。

次に、二つ目。秋に真打の天どんくんでした。

やる気なさすぎ様子を上手く演じました。

さて、本格派若手真打の登場です。

入船亭扇辰さんで、お血脈を、らしくやります。

流石、同期でネタ卸しの会を一緒に続けている間柄。

更にベテラン真打の登場、ここは圓丈でした。

大笑いでした、わざわざ眼鏡して、言いそうなギャグを連発です。

この後、色物の登場。江戸曲ゴマの三升紋之助師匠。

これも似てました。あわてる仕草がそっくりです。

そして仲トリ。重鎮真打として前会長の馬風師匠が上がります。

「蛙から馬にされました」と掴みを言って、

初代三平の話を振り、正蔵&二代・三平の悪口です。

食い付の真打は、五街道雲助師匠。

誰にでもできる雲助モノマネ講座付きでした。

これが、最高!!笑いころげる。

膝代わりの色物は、お馴染み紙きりの正楽師匠。

これは、一番細部までのモノマネでした。

「ご注文は? と、言ったら、『とりあえず、ビール』って客が居ました」

これをやりました。そして、大トリの真打は!?

師匠である柳家さん喬の真似です。

流石、総領弟子です。瓜二つ。

最高に盛り上がってた、この噺のオチが仕込みオチなんですね。

一番太鼓から追い出し太鼓までを録音したけれど、

コンピュータのデータをスタックする場合と同様に、

上から順に、徳利に詰め込んだもんだから、

そのまんま出すと、一番新しい音から飛び出してしまうのです。

アセンブラのPUSH/POPの原理でして、

一旦、データを別の徳利にでも移し変えて出さないと、

聴いた順番=録音時の順番にはならないので、

いきなり、追い出し太鼓から流れてしまう。

「アッ!底に前座が詰まっていらぁ?!」がサゲになります。

3.対談/柳家喬太郎VS広瀬和生

いやはや、1時間の長い長い対談でした。

対談というより芸談。初めて落語を聴きに来た人は、

チンプンカンプンだったに違いないと思います。

いやはや、1時間の長い長い対談でした。

対談というより芸談。初めて落語を聴きに来た人は、

チンプンカンプンだったに違いないと思います。

では、私の記憶の限り紐解いてみると…

まずは、終わったばかりの一席:鸚鵡の徳利の説明から。

この噺が明治期に作られた新作であること、

そして、落語漫画の傑作「寄席芸人」で最近やられない落語として紹介されている。

これを読んだ喬太郎が、よし!復活させてみようと、

速記本を頼りに現代に蘇らせたのが『鸚鵡の徳利』なのです。

明治・大正落語集成の中に『鸚鵡の徳利』は、あるそうです。

興味のある方は原作も読んで下さい。

まだ、この日が4回目だと言ってましたが、

もっとやって欲しい一席です。寄席でもできると思います。

落語で言うと『法事の茶』みたいな噺ですね。

ただ、ご通過のみなさんには受けるが、落語初めてとかビギナーには面白さが伝わらないネ。

この咄家の出囃子と登場の仕種モノマネは、

談志、馬風、小朝なんかもやってましたね。

広瀬さんが、「仏馬」「擬宝珠」みたいに、

埋もれている噺の掘り起こしは、今後も続けるのか?と質問。

喬太郎が答えて、やるけど、その前に古典の持ちネタを増やしたり、

新作を書いたりする方を優先したい。

圓窓、歌丸みたいに集中的にライフワークにするのではなく、

衝動が湧いた時に手掛けたい、と言っておりました。

ここで『擬宝珠』を掘り起こした時のエピソードを披露しました。

橋に付いている擬宝珠を舐めたくてたまらない男の噺だが、

「フェチズム」というオタク的な人種が市民権を得る以前の社会では、

『擬宝珠』なんて落語は、客に認知されず、下らん!と、

埋もれて当然の存在だが、今日では、若い世代から支持され喜ばれる不思議な噺に成っている。

このような、時代を先取りし過ぎて埋もれてしまった噺は、

生きかえらせる事ができそうだと言う喬太郎に共感しました。

ここから、古典口調と現代話法の話に。

新作を古典口調にしたり、古典を現代話法に直すよりも、

埋もれている古典落語を掘り起こして古典のまんまやる方が、

持ちネタは増えるのかもしれないと言っておりました。

更に話は、DEEPになりました。

広瀬さんが、50歳を迎えて、どんな咄家になるのか?

50歳の談志、志ん朝、小三治は、もう大看板だったと言うのですね。

広瀬さんは名人だと思ったと言っておりました。

(私は、まだ名人じゃないだろうと思っていた)

もう、そんな年齢になったのだから、そんな芸人に成ろうとしないといけない。

それは重々認識しているからこそ、悩めると言う喬太郎。

若い時は、失敗を恐れず、何でもかんでもがむしゃらにやる。

「俺、こんな面白い事ができるんだぜ!」で良かったし、

そいう自分の若い時代の過ごし方が、自身好きだと言う喬太郎。

今の人気は、その失敗を恐れず突き進むパワーと、

失敗が糧になって育った芸だからこそなんだと言ってました。

そして、もう、そのステージからは、次のステージに登る必要があり、

そこで、悩む部分もあるし、だから、先輩や師匠の意見は素直に聞くと言う喬太郎。

でも、もう喬太郎くらいの地位になると、

だんだん周囲が批判や指導をしてくれないそうです。

人気者でもあるし、実力もそれなりにある。

「裸の王様」とまでは言わないけど、

周囲からとやかく言われなくなったのが淋しい。

しかし、しかし、それを乗り越えるのが次のステージですね。

今は、アドバイ、小言、注意が有り難いそうです。

その為にも、自分が失敗を恐れず、貪欲にやって来た事、

これをそろそろ後輩に譲り、それを見守る地位に来ているとも言っておりました。

一之輔、白酒、この世代が、30代・40代の喬太郎のように活躍してこそ、

次の時代の落語界の発展があるのだと。

広瀬さんから、一之輔・白酒じゃなく、まずは弟弟子ですね。

この言葉には、苦笑いの喬太郎でした。

話題は、少し変わって、「チケットが取れない咄家」と言われる事について、

自身も芝居の切符は苦労して取っているので、よく分かるという喬太郎。

それでも、まったく落語が注目されない時代を知っているので、

こんなバブルには騙されないぞ!とは思っているといいます。

それでも、やっぱり落語に足を運ぶ新しいファンが居るからこそ、

チケットが争奪戦になっていて、「ネットの住人」も寄席やホールへ来る。

自身も芝居の切符は苦労して取っているので、よく分かるという喬太郎。

それでも、まったく落語が注目されない時代を知っているので、

こんなバブルには騙されないぞ!とは思っているといいます。

それでも、やっぱり落語に足を運ぶ新しいファンが居るからこそ、

チケットが争奪戦になっていて、「ネットの住人」も寄席やホールへ来る。

最初は、ネットの書き込みに一喜一憂していたが…

今は、全然見ないという喬太郎。

批判や悪口もナーバスになるが、それより褒められて喜ぶ自分も居て、

それが、どーも芸にいい方には影響していないように思うと言う。

また、かなり不条理な批判もある。(広瀬さんが語る)

『カマ手本忠臣蔵』ですよ、と、ネタ出ししての会なのに、

会を観た感想に、『文七元結』が観たかったなんて書く客も。

もう、こうなると何が言いたいやら??? 閉口して当然ですね。

そんなこんなで、喬太郎はネットの書き込みは見ないらしい。

一方で、ライヴ芸なんでハズレに当たる場合がある。

これは、落語に限ったことではないけど、芝居のお客さんは、

「金返せぇー」までは言わないで、大人の対応が多いが、落語は…

確かに、私も反省するが、酷いとボロカスに書く場合がある。

天どん、喬四郎、キウイに対して、散々酷評したなぁー

更に、落語コンテンツの話、DVD/CD/本なんて儲からない!!

と、広瀬さんが言うと、喬太郎が「そんな事言って沢山書いてますよね」

喬太郎らしい切り替えしで笑いに。ナイス!!

また、人気ランキングは迷惑じゃなかったか?と広瀬さん。

落語の世界は、ランキングなんてやらない。

悪気は勿論なく、小学館はランキングを付けたけど、

やっぱり、1位に選ばれると、かなりプレッシャーだったようです。

特に、師匠さん喬よりランキングが上で、

談志、小三治・志の輔を差し置いての一位ですからね。

と、広瀬さんが言うと、喬太郎が「そんな事言って沢山書いてますよね」

喬太郎らしい切り替えしで笑いに。ナイス!!

また、人気ランキングは迷惑じゃなかったか?と広瀬さん。

落語の世界は、ランキングなんてやらない。

悪気は勿論なく、小学館はランキングを付けたけど、

やっぱり、1位に選ばれると、かなりプレッシャーだったようです。

特に、師匠さん喬よりランキングが上で、

談志、小三治・志の輔を差し置いての一位ですからね。

音楽の世界などでは当たり前のランキング。

あまり落語には定着しませんでしたね。

でも、喬太郎は仲間が気遣ってくれたのが嬉しかったと言ってました。

談志師匠が晩年本で使ったフレーズ。

「古典落語は、江戸の風が吹くかないといけない」に触れました。

広瀬さんは、それはどうでもいいと言いますが、

私は、吹かないと古典落語じゃないと思います。

決め式、様式美でこその古典落語だと思うし、

基本的に“保守”“本流”だと思います。

お前は、自民党か?!って言われそうですけどね。

そして、喬太郎自身の古典落語にはあまり江戸の風が吹いていない、

そう本人も理解しているし、師匠さん喬さんも、もう少しなんとかならんか?

と、言うそうです。俺もそう思います。

腹黒くズル賢い白酒や一之輔は、それなりに吹かせますよね、江戸の風。

落語という様式を借りて、自分の伝えたい事を客に伝える能力。

これ一点で言うと、三遊亭白鳥は、将来の名人です。

この話も盛り上がりました。確かにそうです。

あんな変ちくりんな話を、客に理解させるんですから!!

広瀬さんが、「白鳥さんの落語会に行くと言って、恥ずかしくなくなりました」

と言い、これは受けましたね。確かに昔は奇人変人扱いでしたから。

時代が、白鳥に追いついたとも言えます。

最後に、喬四郎を叩き直す!宣言が出て、

落語カフェで三月から二人会を八月までやるそうです。

二席づつやり、「喬四郎短気集中高座」と銘打つらしい。

落語カフェで三月から二人会を八月までやるそうです。

二席づつやり、「喬四郎短気集中高座」と銘打つらしい。

4.任侠流山動物園

三遊亭白鳥作のシリーズものです。第一作目ですね。

ブタの豚次が活躍するお話で、喬太郎が今楽しくやれる一席なんだとか。

喬太郎で聴くのは、去年の5月の恵比寿以来です。

この日は、非常にテンポも良かったですね、25分くらいでした。

いつもより、5分くらい詰まっていて良かったです。

対談と落語二席、非常に良い会だったと思います。