この日の午後に、ナレッジフェスタがあるのを完全に忘れていて、

会場入りが40分も送れてしまいました。痛恨の極み!!

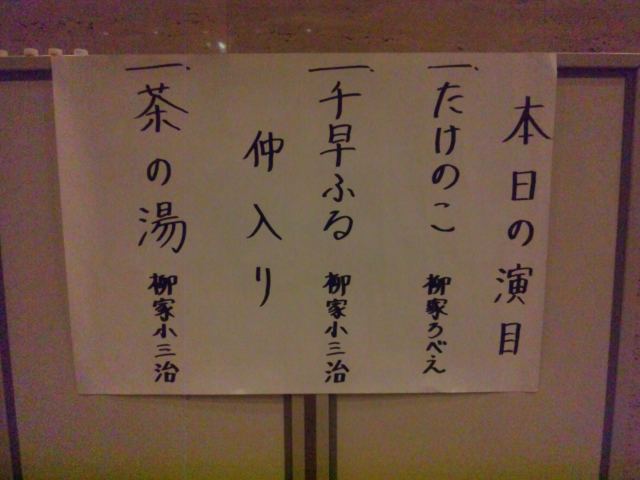

さて、今年最後の小三治独演会!!こんな演目でした。

会場入りが40分も送れてしまいました。痛恨の極み!!

さて、今年最後の小三治独演会!!こんな演目でした。

1.たけのこ/ろべえ

全く、聴けませんでした。

全く、聴けませんでした。

2.千早振る/小三治

ちょうどマクラが終わって、ご隠居さん!!と金さんが業平の和歌の意味を訊ねているところで、

会場の一番後ろで立って聴きました。マクラのない小三治は、砂糖の無い寅やの羊羹ですね。

しかも、小満んおさらい会で、おさらいしたばかりの『千早振る』でした。

殆ど、あの赤鳥庵と同じでしたが、やっぱり100人の前で、マイクなしの公演と、

ここブロッサムの800人の前で、マイクを通して聴くのは違いますね。

それでも、小三治だからこの程度の差なのです。そこは実に上手いですね。

実際には、間合いが大ホールの方が長くなるのだが、その長さを感じさせないテクニックがある。

微妙に言葉を変えて短くしているのと、やや早口ですね。

リズムが壊れない程度で、これをやって間延びしない一席に仕上げる。流石、小三治です。

ちょうどマクラが終わって、ご隠居さん!!と金さんが業平の和歌の意味を訊ねているところで、

会場の一番後ろで立って聴きました。マクラのない小三治は、砂糖の無い寅やの羊羹ですね。

しかも、小満んおさらい会で、おさらいしたばかりの『千早振る』でした。

殆ど、あの赤鳥庵と同じでしたが、やっぱり100人の前で、マイクなしの公演と、

ここブロッサムの800人の前で、マイクを通して聴くのは違いますね。

それでも、小三治だからこの程度の差なのです。そこは実に上手いですね。

実際には、間合いが大ホールの方が長くなるのだが、その長さを感じさせないテクニックがある。

微妙に言葉を変えて短くしているのと、やや早口ですね。

リズムが壊れない程度で、これをやって間延びしない一席に仕上げる。流石、小三治です。

3.茶の湯/小三治

タップリやりました。1時間ちょっとの大熱演でした。

マクラの最初、スカイツリーよりも東京タワーの方が好きだと言う小三治。

どうも、まだスカイツリーは人の暮らしに馴染んでいないと言うのです。

そして、かなり久しぶりに東京タワーに登ったタワー話へ。

展望台から東京の街を一望すると、50数年前に初めて登った時の記憶が蘇ったそうです。

今は、一畳くらいの床がガラス張りで、下界を見下ろす事ができるスペースがあるが、

その当時は、勿論、そんなもんは無かった。でも、当時のタワーには、

所々に、隙間が在って、その隙間から見える下界が恐かったそうです。

高所恐怖症

本当は恐いのに「てやんでぇい!江戸っ子だい、こんなもん恐かねぇーやい!!」

と、平気を装っていたけど、内心は恐かったと言う小三治。ここから少し話が江戸っ子へ断線。

三代続かないと、本当の江戸っ子じゃないと言うけど、昔の江戸はというと今の東京ほど広くない。

ここから、丸の内から八王子まで行くのは遠いから、まず中間点に、“府中”という宿場ができた。

その府中も遠いので、さらに中間点に“新宿”という宿場が誕生した。

だから、私はこの新宿の近くで生まれたけど、ここは江戸なんかじゃないですよ。

そして、勿論、私は三代続く江戸っ子でもない、両親は仙台の人ですからね。

仙台なのに、三代じゃない!!これいかに。他の咄家が言うと絶対白けそうなギャグでも、

小三治師匠が言うと受ける、それどころか、この仙台-三代で拍手までもが…

本人も照れてましたね、この拍手には。

東京タワーに近い増上寺、ここにちゃんと墓地が隣接しているのに関心する小三治。

更に、皇居から隅田川までは意外と近い!と力説し出して、昔、掘割が在った当時の思い出へ。

銀座ブロッサムの前の高速道路、これができる前は、汚い川が流れていて、

近所に貸しボート屋があったそうです。川には緑色の藻が沢山浮いていて微かに汚臭を感じた。

そして、ボートを漕いで波を立てると、メタンガス?らしい泡がボコボコと上がったそうです。

こんな川を利用した水路網が昔は有用だったけど、今は埋め立てられて道路になっている。

ここから、隅田川沿いにある「蔵前」は、と、米蔵が立ち並んだ前だから「蔵前」という話になり、

更には、徳川幕府の天領の話をし始める小三治師匠。師匠らしいマクラになってきました。

代表的な天領、たとえば長崎。ここは天領なのでお殿様は居ない。

代わりに奉行、長崎奉行が仕切っている。代官屋敷が広がっている。飛騨高山もそう!

「蔵前」は、そんな天領での稼ぎが、江戸時代の流通では金に匹敵した米に換えられて蓄えられた。

そして、この「蔵前」に近い場所に深川という街があり、ここが当時の経済界の接待場だったので、

芸者の置屋がたくさん在ったりしたのです。と、江戸の風情を語ります。

その蔵前に、立志伝中の人が居た。酒も飲まなきゃ女も買わず、勿論、博打なんてやらない。

それどころか、芝居や寄席にも行かず、ただただ、立身出世・商売繁盛に勤めた人が居た。

そんなお方も、お店を息子夫婦に譲り、根岸の里に別荘のような隠居所を構えて、

息子の仕送りで、悠々自適の生活を始めました。そんなご隠居様が、この噺の主人公でして。

ここから『茶の湯』に入りました。マクラが17~18分だったと思います。

ここから42~43分本編をやったのですが、意外と短く感じました。

合わせて、40分くらいかと思ったら、1時間越えていてビックリしました。

最初は、このご隠居と定吉が根岸での暮らしを始めたばかりで、

周りで見る物、聞く物が新鮮で、これに一喜一憂します。

そして、茶の湯というものを二人で始めるのですが…

緑きなことムクの皮で、茶の湯ごっこを始める二人ですが、

3日もすると、お腹を壊して大変なことになります。

そして、定吉の提案で、茶の湯を店子でもある三軒長屋の住人にも奨めるのですが、

住人は作法を心配しておそるおそる参加してみてビックリ!!

緑きなことムクの皮の混ざった、妙な液体を飲まされるのです。

ただ、この初回の茶会は、茶菓子として出された羊羹のおかがで、大成功します。

自ら主催した茶会を開いて成功する喜び

これで味を占めた二人は、来客があると“茶の湯”三昧。

出入りの客は、勿論、緑きなことムクの皮には閉口しますが、

口直しの羊羹食べたさに、二度三度と接待される奴がいる。

それどころか、悪い野郎は、羊羹だけこっそり盗んで帰る奴まで。

そして、ご隠居。初めての晦日の菓子屋の掛取りの額を聞いてビックリする。

元々、質素・倹約でここまで出世した商人です。

このままではいかん!と思ったのですね。

サツマイモを大量に仕入れて、これを蒸かす。

そして、あたり鉢で定吉に摩り下ろさせる。

これに黒蜜と砂糖をいい塩梅に混ぜて芋羊羹の素を作らせる。

味見してみると、これが結構いける。

このまんまだと美味しかったのに…

饅頭の体にしようと、小さいお椀で抜きにかけた。

芋羊羹は粘着性があって、容易に抜けない。

そこで、ご隠居、お椀に行灯の油を塗ってから型抜き作業を行った。

見た目は、油でテリが増して、なんとも美味そうに見えるのだが…

ご隠居の遠い親戚が、是非、茶の湯をと根岸にやって来る。

これに、先の芋羊羹を出して茶の湯をやる。

びっくりした客は、口直しの芋羊羹を口に入れるが、

これが輪を掛けて不味い!! 慌てて、はばかりに行くふりをして、

この食いかけの芋羊羹を、塀の外に投げ捨てる。

投げた芋羊羹が、近所の畑で農作業中のお百姓さんの顔面を直撃する。

一言 「あぁ、また茶の湯かぁ!!」

この噺、どうしても三軒長屋でピークが来て尻窄みになる傾向ですが、

小三治師匠のは、最後まで笑いが減らず、妙なクスグリもなく展開します。

今年の小三治の〆ネタに相応しい一席でした。