日本史史料研究会監修の「最前線」シリーズは2020年に出版元である洋泉社が

宝島社との吸収合併となり消滅し、今後のシリーズ展開と既刊の再販が危ぶまれていました。

当シリーズの新たな出版元となったのは高校の歴史教科書を市販している山川出版社。

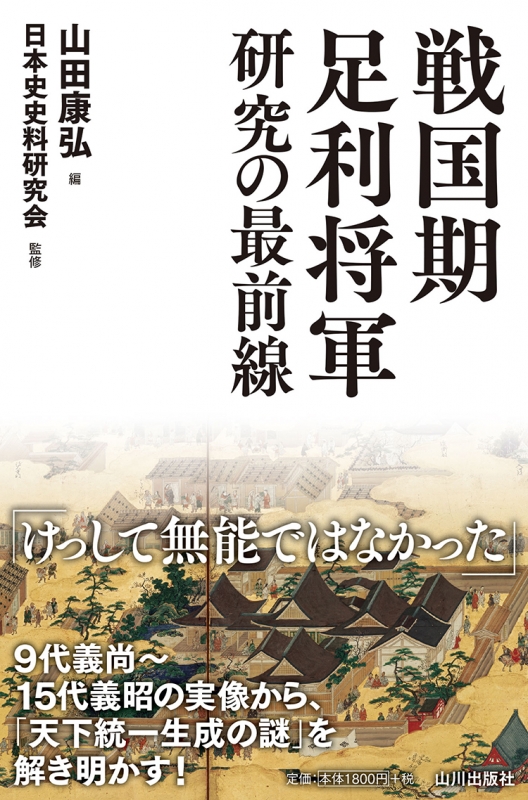

その第一弾のテーマは、戦国時代の足利将軍。

「応仁の乱以後足利将軍の権威は失墜し、京都周辺をかろうじて支配するだけの勢力になった」

と解説されることも多いのですが、そんな通説がこの二十年ほどの研究によって覆されてきました。

戦国時代の始まりは明応の政変だと言われることもありますが、

その政変自体が1997年文部省検定の山川日本史Bの教科書には載っていません。

この一事を以てしてもこの時代の認識が変化していることが見て取れます。

(とはいえ、石ノ森章太郎が描いた『マンガ日本の歴史』24巻は1991年初版発行ながら

明応の政変も登場していたので、指導要領上の重要性が低かったのでしょう)

戦国期の足利将軍はどのような存在だったのかを軍事・裁判・警察という面での影響力や

朝廷との関係から探っています。

最も驚いたのは第11章の足利将軍の末裔に関する解説です。阿波の平島足利氏や

喜連川の足利氏は知っていましたが、熊本細川氏が客分としていた足利道鑑なる人物は

本書で初めて知りました。(平島足利氏にしても『室町幕府将軍列伝』で知ったほどマニアックな存在ですが)

出版元の変更で大きく変わったのはその方針です。

従来のシリーズは一般向けとはいえども研究者同士の論争を紹介し、

専門用語もバンバン飛び出すマニア向けの筆致を取っていたのですが、

本書では専門用語を極力排し、大河ドラマ等で戦国時代に興味を持った中高生でも読みやすい、

理解しやすいものを目指していると「はじめに」に書かれています。

各章の最期に「さらに学びたい読者へ」向けた書籍を紹介しているのも入門を担っていることをうかがわせます。

この大転換はやはり教科書を出版する山川出版社ならではの発想でしょうか。

余談ですが、既刊も朝日文庫から少しずつ発売されています。

良質な中世史解説書が絶版にならないことは非常に喜ばしいことです。