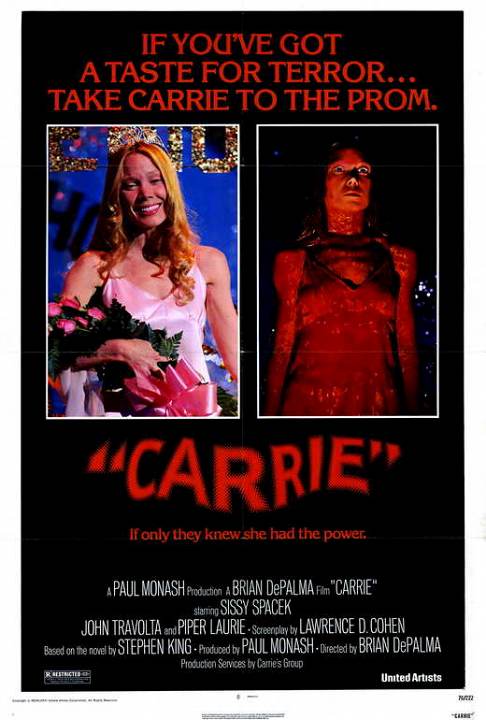

1976年に公開された映画「キャリー」は、スティーヴン・キングの記念すべきデビュー作を原作に、ブライアン・デ・パルマ監督が映像化した青春ホラーです。

主演はシシー・スペイセク、共演にパイパー・ローリー。オカルト映画でありながら母娘二人の心理劇としても完成度が高く、両名がアカデミー賞にノミネートされたことでも知られています。

物語は、狂信的なキリスト教徒の母に支配され、学校では同級生からいじめを受ける冴えない少女キャリー・ホワイトを描きます。

ある日、初潮を迎えた彼女は「汚れ」と母に罵られ、自分の体を恥じるよう教育されてきた環境に混乱します。しかしそれをきっかけに、キャリーは念じるだけで物を動かすテレキネシスの力に目覚めていくのです。高校生活のなかで孤立するキャリーに、唯一の救いの兆しが訪れるのは、優しい女子生徒スーが自らのボーイフレンドをキャリーのプロム(卒業パーティ)に誘わせる場面。

しかし、その裏では一部のいじめっ子たちが悪質な罠を仕掛けており、キャリーを辱めるための悪夢の計画が進んでいました。

プロム当日、バラ色のドレスに身を包み、初めて皆に受け入れられたと錯覚するキャリー。その頭上には、豚の血が満たされたバケツが吊り下げられており、スローモーションで描かれるその瞬間の映像は、映画史に残る象徴的な一幕です。

静かな幸福から一瞬にして地獄に変わるその落差。屈辱と怒りが頂点に達したキャリーの超能力は暴走し、体育館は火の海と化します。友人も敵も区別なく焼き尽くしてしまう悲劇。

その後、帰宅したキャリーと狂信的な母との決着は、愛と憎悪が交錯する戦慄の結末として深く心に刻まれます。

この作品の魅力は、単なるオカルト映画にとどまらず、“抑圧された少女の爆発”という普遍的テーマを恐怖として描いた点にあります。監督のデ・パルマは、画面分割やスローモーションを駆使し、静と動、愛と恐怖を大胆に対比させました。

特にカメラワークの美しさは際立っており、シャワーシーンの幻想的なライティングから、不穏な音楽に導かれて悲劇へと転がり落ちていく流れまで、完璧な緊張感で構築されています。

また、音楽を担当したピノ・ドナッジオのメロウでムードのある旋律が、ホラーでありながらどこか切ない余韻を残しています。キャリーの孤独、母への恐怖、そしてほんの短い幸せ。その全てを包み込むような音楽が、観る者の感情を静かに締めつけるのです。

見どころは、やはりシシー・スペイセクの存在感です。透明感と狂気を同居させた彼女の演技は唯一無二で、血を浴びて恍惚と立つあの姿は、恐ろしくも美しく、悲劇の象徴として今なお語り継がれています。

一方の母親役パイパー・ローリーは、宗教的狂信をまといながら娘を締めつける狂気と愛情を演じ切り、物語の悲惨さを際立たせました。

感想

観終わった後に残るのは、恐怖よりもむしろ深い哀しみです。キャリーの怒りの裏には、誰かに受け入れてほしいという切実な願いがあった。彼女の超能力は呪いではなく、孤独が生んだ叫びのようにも感じます。デ・パルマは、その「悲しいホラー」を徹底してスタイリッシュに描きました。残酷だけれど、美しい。血と炎のあとに残るのは、静かに燃える哀しみです。

現代の視点から見ても、「キャリー」は生きづらさや同調圧力、いじめ、宗教的抑圧といったテーマを、40年以上前に鮮烈に提示した作品だと言えます。その社会的メッセージ性と映像美、そしてシシー・スペイセクの儚いまでの存在感が、この映画を引き立たせていますね。