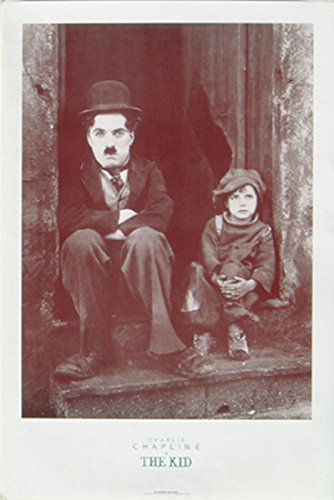

『キッド』は、1921年に公開されたチャールズ・チャップリンの初めての長編サイレント映画です。

本作は喜劇王チャップリンの代表作であり、笑いと涙を織り交ぜつつ、血の繋がりを超えた父子の情愛を描いたヒューマンコメディとして、今日まで高く評価され続けています。

物語は、未婚の母親が様々な事情から赤ん坊を育てられなくなり、裕福な人の自動車にそっとわが子を置き去りにすることから始まります。

しかしその自動車は泥棒に盗まれてしまい、結局赤ん坊は貧民街の片隅に捨てられてしまいます。

そこを通りかかった放浪者(チャップリン)は、最初は戸惑いながらも、手紙の「この子をよろしくお願いします」という一言に動かされ、赤ん坊を自らの部屋に引き取って育てることになります。

5年後、成長したキッド(ジャッキー・クーガン)はチャップリンと力を合わせて生きており、二人はまるで本当の親子のように深い絆を結びます。

貧しい生活の中で小さな商売をしたり助け合いながら、決して裕福ではないけれど、温かい日々を過ごします。

やがて、キッドの実母は成功した歌手となり、かつて手放した我が子を思い続けて慈善活動に励んでいます。キッドが病気になったことをきっかけに実母や周囲の大人たちが介入し、親子は引き裂かれそうになりますが、数々の困難を乗り越えた末、再び親子が巡り合うラストには強い余韻が残ります。

本作は、冒頭の「皆さんはこの映画をほほえみと、そして一粒の涙とともにご覧になるでしょう」という字幕の言葉通り、愛とユーモアと人間のやさしさに包まれた名作です。

感想

『キッド』を鑑賞するとき、まず心に残るのは、サイレント映画であるにもかかわらず豊かに伝わってくる“親子の情愛”と“人間味”の深さです。

チャップリン演じる浮浪者は、貧しく孤独な存在ですが、その行動の一つ一つには温かな思いやりが満ちています。言葉がなくても、チャップリンとジャッキー・クーガンの心のやり取りは十分に伝わり、観る者の感情を大きく揺さぶります。

子役ジャッキー・クーガンの演技は、素晴らしいの一言に尽きます。小さな体で精一杯表現されるきらめく笑顔や繊細な涙は、単なる可愛らしさを超えて、本物の子どもらしさと大人のような健気さを同時に感じさせてくれます。

チャップリンとの掛け合いも自然で、その間に流れる空気や仕草の一つ一つが、まるで本物の親子にしか見えません。

本作で扱われているのは、家族や親子の絆という普遍的なテーマに加え、貧困や福祉、社会制度といった現実社会の課題です。特に、血の繋がりにとらわれない家族の形や、大人の事情に翻弄されてしまう子どもの弱さ、制度がもたらす切なさなどがきちんと描かれており、観客に「本当の幸せってなんだろう」と問いかけてきます。

また、この映画は映像や演出の面でも高い完成度を誇ります。CGや大規模なセットに頼ることなく、映像のシンプルさや細やかな身振り手振りがドラマ性を際立たせています。無声映画ならではの想像力の余地と、役者それぞれの間合いが洗練されており、何度観ても発見のある作品です。

そして、喜劇でありながら、観終わった後には人のあたたかさや希望の光が静かに心に残り続けます。

悲劇的な展開もありますが、決して重苦しくはなく、常にユーモアと優しさが物語を包み込んでいます。だからこそ、100年以上経った今でも『キッド』は新鮮に感じられ、観る者に力強いメッセージと癒しを与えてくれるのだと思います。

『キッド』は、現代社会にも通じるテーマを含んでいます。どんなに時代が進んでも、子どもや弱い立場の人びとに優しく寄り添う心の大切さは変わりません。困難に直面しながらも、他者と分かち合うこと、そして愛情で支えあうことの尊さが、本作を通じて強く伝わってきます。

社会の仕組みや制度だけでは、人の心や幸福は測れないというメッセージも、現代の私たちにとって大きなヒントになります。

『キッド』は決して遠い時代のおとぎ話ではなく、今を生きる人々にも大切な問いかけを続けている作品です。

映画が好きな方や、家族との繋がりに悩む方、古典映画に興味がある方には、ぜひ一度観ていただきたい名作です。

チャップリンの『キッド』は「ほほえみと涙」のサイレント名作として、今もなお多くの人々に愛され、語り継がれています。