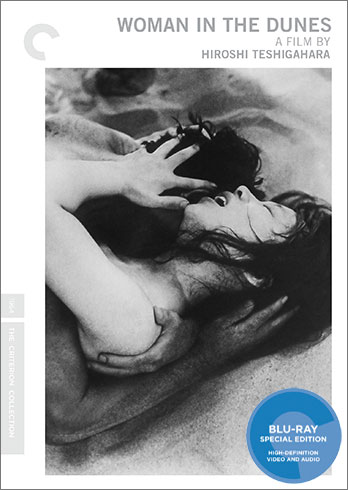

1964年公開、日本映画史に残る異色作『砂の女』は、安部公房による同名小説を原作者自身が脚本化し、勅使河原宏が監督した作品です。

世界的に高い評価を受けており、1964年カンヌ国際映画祭の審査員特別賞をはじめ、多数の賞に輝きました。

物語は、ごく普通のサラリーマンで昆虫学者の仁木順平(岡田英次)が新種の昆虫採集を求めて砂丘の村を訪れるところから始まります。

村人の親切な申し出により「宿」と呼ばれる大穴の底に立つ掘っ立て小屋に泊まることになりますが、そこに住む未亡人の「砂の女」(岸田今日子)と二人きりの生活が始まります。

翌朝、仁木は縄ばしごがなくなり、穴から出られなくなっていることに気付きます。

ここで彼は村人たちによって意図的に監禁され、砂に埋もれる家を守るため、女と共に砂を掻き続ける労働を強いられることになります。

村の生活は極限的に不条理で閉塞的です。砂丘の家々はたえず砂で埋もれる危機にさらされていて、住人たちは砂を掻きだして生活に必要な水や食料の配給を受け取る。

仁木は脱出を試みますが、何度も失敗。

しかし次第に女との奇妙な共同生活や、砂そのものへの興味、さらに水を集める装置の発明までしてしまう。

物語終盤、仁木は脱出に成功できるチャンスを得ながらも、なぜか自ら砂の生活に戻る道を選ぶのです。これが本作最大の謎と余韻を生みます。

感想

この映画を観ていると、冒頭から文字通り「砂、砂、砂」の世界へ強制的に引き込まれる感覚に圧倒されます。

砂というものが単なる物理的な障害や背景だけでなく、どこか生命を持った存在のようにスクリーンに現れる。

男が蟻地獄に落ちていくような構造的な絶望感もさることながら、穴の底で繰り返される日常の描写が生々しく、リアルです。

男からすれば「不法監禁」なのに村人や女からすれば、砂に埋もれないためには誰かと協力して生きていくしかない。

人間の自由、孤独、社会との関係といった普遍的なテーマが、積み重なる砂とともにじわじわと問いかけてきます。

脱出を試みる男が最終的に穴に戻る理由——それは諦めなのか、順応なのか、愛なのか。この曖昧さがたまらなく不気味でそしてリアルなのです。

映像面では、湿った砂にまみれながら情事に耽る男女の官能的な描写が独特の美しさを持っていて、一見グロテスクにも見える生々しさが逆にエロティックに感じられます。

岸田今日子の目も、砂まみれの髪の隙間から時折見える表情も、何ともいえず印象的。

男が砂の中で次第に生活に意味を見出していく姿は、閉塞的な生活や現代社会への寓話とも読めて、非常に重層的です。

音楽は武満徹が担当しており、砂のノイズや太鼓の鼓動——こうした環境音が不安や焦燥感をより一層際立たせます。

『砂の女』は、令和の時代になっても「白黒映画の細かな美しさ」「日常の不条理」「社会と個人の関係」などさまざまな視点で再評価されています。

砂丘の過酷なロケーション、リアルな砂まみれの生活描写、そして男女の関係性——どれも現代にも通じるものがあり、普遍的な存在感を放っています。

観ているうちにだんだん自分まで砂の穴に引き込まれ、何度も「抜け出したい」と思いながらも、最後にはその不条理な世界を受け入れてしまう……まるでこの映画自体が“観る者を砂の穴に閉じ込める”装置なのかもしれません。