さて、翌日はお昼ごろに目覚めて辺りを見回すと、あんぐり口を開

けてしまうほどのスカイスクレイパーで、ここでようやくNYにやっ

て来たことを実感します。

私は米国本土への上陸は初めてでしたので、日本にいてもたらされ

るアメリカについての情報を確認するようなフィーリングがあった

のですが、それにしてもなんだか全てが巨大です。体感的には2倍

のような気がしました。

さっそく午後からは活動開始というわけで、マンハッタンは南の突

端まで地下鉄に乗ってきました。NYの地下鉄とは、私にとっては

怖いところというイメージだったのですが、実際に乗ってみると駅

の天井が真っ黒な他は日本と変らず。イメージするなら鋼鉄製車両

だったころの銀座線や丸の内線と同じです。

リバティー島への桟橋は予想を超える大混雑で、東京ほどではない

ですがとても蒸し暑い午後に3~4時間待ちというのは寝不足の当

方にはかなりきついので、翌日のフェリー券だけ買って引き返すこ

とにします。

ちなみに、大混雑の大人気ぶりは相当なもので、自由の女神像のな

かにある博物館に入るチケットを買おうと思うと、3日後になると

聞かされてその人気ぶりに驚かされました。

そろそろ自らの行動ペースに戻さないといけないと思い、例によっ

て街を散策。NYはご存知の通り碁盤の目状になった街ですので、

すべての通りに名前が付いていてとても分かりやすく、これだけで

アメリカが好きになりました(ほんとかよ、笑)。

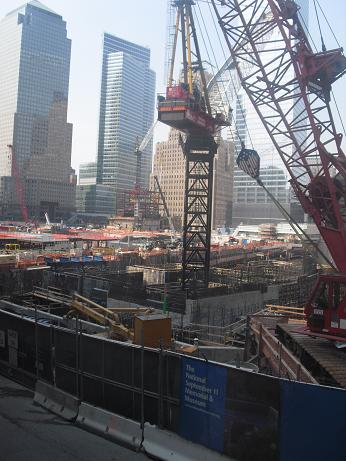

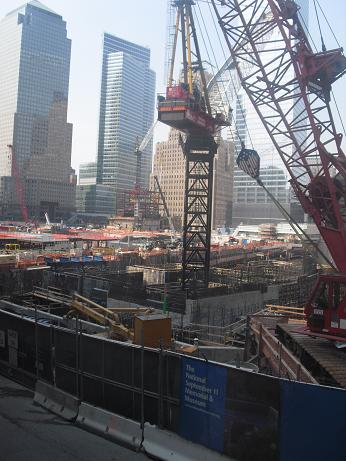

そうしてやってきたのは、ワールド・トレード・センター跡地です。

跡地といっても、既に新しいWTCの建設が始まっており、もはや

グラウンド・ゼロとは呼ばずに、ワールド・トレード・センター・

サイトと呼ばれているようです。

そんなことで確かめるように地下鉄に乗ったり、あちこちの高層ビ

ルや人々を眺めながらNYの街を歩いていて、ひとつ気づいたこと

があります。

これだけ大規模な高層ビル街の都市を訪れるのは、NYが初めてに

なります。

日本も含めて他の国の高層ビル街に行くと、歩道を歩いたときにビ

ルによる圧迫感を強く感じるのですが、NYではそれがありません。

しかも、マンハッタンはどこに行っても人・人・人で、まるでどこ

までも新宿の東口が続いているかのように錯覚するくらいです。

それなのに、ビルの圧迫感を感じない。

なぜだろう?と考えながら歩いて気づいたことは、歩道が非常に幅

広いことでした。

マンハッタンでは、どこに行っても通りの両側に歩道がありますが、

名立たる大通りでは歩道が車道の一車線分ほどの幅があり、歩行者

がそれぞれの方向に2列3列になって歩いています。

従って、いちいちすれ違いのために歩みを止めたり、ビルとクルマ

に挟まれたりといったことがありません。

意外に単純なことですが、これは非常に大切なことなのではないで

しょうか。

今回北半球を一周しておりますが、世界中のあちこちで感じたこと

は、人々の思考はその地域の環境や気候に大きく左右される、とい

うことです。

例えば、暖かい地域の人々は、水の確保を除いて、生きていくため

の最低条件(衣食住)をクリアするハードルが低いので、一事が万事

OK、OKで安楽に暮らしています。

一方、スコットランドのように、緯度が高く冬の寒さが厳しく長い

地域の人々は、いったん確立された生活の規律やルールといったも

のを厳格に守って、その範囲内で思考を巡らしているように感じま

す。

これらは、そもそも人間が生きていくうえで確立した生活習慣や文

化といったものですから、違っていて当たり前。自己の文化を他の

地域で押し付けようとするから戦争になるわけです。これも当然で

すが、自己の行為の社会性の高さというのは、他人に言われなけれ

ばなかなか気が付かつかないものです。

さて、そういう条件を踏まえたうえで、人種の坩堝であるNYを眺

めてみると、歴史が浅く多民族によって構成されているエキサイティ

ングな大都会では、皆がそれぞれの文化・方法で暮らしており、他

人は他人、自分は自分の個人主義です。

でも、そこで傍若無人に振舞うと、例えば狭い歩道のようなところ

は、トラブルや犯罪を引き起こす格好の環境を提供してしまうこと

に繋がりそうです。

NYの歩道では、どなたもご存知の屋台や新聞スタンドに加えて、

靴磨きや募金活動を行うボランティア、もちろん物売りなどの様々

な人が「生活」しています。

それは、それぞれの人々の文化や習慣だから尊重しないといけない。

そこがNYの懐の深さだな、と感じました。

また裏返して反面をみると、こういう自由さを確保しつつ社会シス

テムを作り上げ運営するというのは、エキサイティングな街や国を

作るうえでの底辺にある基礎条件のように思うのです。

日本では、戦後の経済成長とともに自動車の保有台数がうなぎ登り

に上がって、今や2人に1台以上の数になっていることから、特に

都市部を中心に渋滞が社会問題になっていて、歩行者の安全確保を

「歩車分離」という苦肉の策のパッチワークで対処しています。

けれども、イギリスに多く見られるラウンドアバウトや、NYのよ

うな広い歩道と一方通行の組み合わせ、はたまたバンパーにぴった

り張り付くような形状のナンバープレートなど、日本の道路交通を

スムーズに安全にすることが出来る良い工夫というのは、まだまだ

たくさん行う余地があります。

こういう外国のよいところはどんどん取り入れたら良いし、最適な

施策を組み合わせていれば、昨今大問題になっているCO2の削減

目標の達成とか社会生活の快適性の向上いうのは、要するに社会の

機能不全の領域にメスを入れて改善すればよいのであって、意外と

簡単に問題が解決するのではないかと思いました。

この暗黙知のフロンティアの開拓こそが、今回の西方見聞の目的で

あります(笑)。

アメリカ合衆国・ニューヨークにて。

感謝!

けてしまうほどのスカイスクレイパーで、ここでようやくNYにやっ

て来たことを実感します。

私は米国本土への上陸は初めてでしたので、日本にいてもたらされ

るアメリカについての情報を確認するようなフィーリングがあった

のですが、それにしてもなんだか全てが巨大です。体感的には2倍

のような気がしました。

さっそく午後からは活動開始というわけで、マンハッタンは南の突

端まで地下鉄に乗ってきました。NYの地下鉄とは、私にとっては

怖いところというイメージだったのですが、実際に乗ってみると駅

の天井が真っ黒な他は日本と変らず。イメージするなら鋼鉄製車両

だったころの銀座線や丸の内線と同じです。

リバティー島への桟橋は予想を超える大混雑で、東京ほどではない

ですがとても蒸し暑い午後に3~4時間待ちというのは寝不足の当

方にはかなりきついので、翌日のフェリー券だけ買って引き返すこ

とにします。

ちなみに、大混雑の大人気ぶりは相当なもので、自由の女神像のな

かにある博物館に入るチケットを買おうと思うと、3日後になると

聞かされてその人気ぶりに驚かされました。

そろそろ自らの行動ペースに戻さないといけないと思い、例によっ

て街を散策。NYはご存知の通り碁盤の目状になった街ですので、

すべての通りに名前が付いていてとても分かりやすく、これだけで

アメリカが好きになりました(ほんとかよ、笑)。

そうしてやってきたのは、ワールド・トレード・センター跡地です。

跡地といっても、既に新しいWTCの建設が始まっており、もはや

グラウンド・ゼロとは呼ばずに、ワールド・トレード・センター・

サイトと呼ばれているようです。

そんなことで確かめるように地下鉄に乗ったり、あちこちの高層ビ

ルや人々を眺めながらNYの街を歩いていて、ひとつ気づいたこと

があります。

これだけ大規模な高層ビル街の都市を訪れるのは、NYが初めてに

なります。

日本も含めて他の国の高層ビル街に行くと、歩道を歩いたときにビ

ルによる圧迫感を強く感じるのですが、NYではそれがありません。

しかも、マンハッタンはどこに行っても人・人・人で、まるでどこ

までも新宿の東口が続いているかのように錯覚するくらいです。

それなのに、ビルの圧迫感を感じない。

なぜだろう?と考えながら歩いて気づいたことは、歩道が非常に幅

広いことでした。

マンハッタンでは、どこに行っても通りの両側に歩道がありますが、

名立たる大通りでは歩道が車道の一車線分ほどの幅があり、歩行者

がそれぞれの方向に2列3列になって歩いています。

従って、いちいちすれ違いのために歩みを止めたり、ビルとクルマ

に挟まれたりといったことがありません。

意外に単純なことですが、これは非常に大切なことなのではないで

しょうか。

今回北半球を一周しておりますが、世界中のあちこちで感じたこと

は、人々の思考はその地域の環境や気候に大きく左右される、とい

うことです。

例えば、暖かい地域の人々は、水の確保を除いて、生きていくため

の最低条件(衣食住)をクリアするハードルが低いので、一事が万事

OK、OKで安楽に暮らしています。

一方、スコットランドのように、緯度が高く冬の寒さが厳しく長い

地域の人々は、いったん確立された生活の規律やルールといったも

のを厳格に守って、その範囲内で思考を巡らしているように感じま

す。

これらは、そもそも人間が生きていくうえで確立した生活習慣や文

化といったものですから、違っていて当たり前。自己の文化を他の

地域で押し付けようとするから戦争になるわけです。これも当然で

すが、自己の行為の社会性の高さというのは、他人に言われなけれ

ばなかなか気が付かつかないものです。

さて、そういう条件を踏まえたうえで、人種の坩堝であるNYを眺

めてみると、歴史が浅く多民族によって構成されているエキサイティ

ングな大都会では、皆がそれぞれの文化・方法で暮らしており、他

人は他人、自分は自分の個人主義です。

でも、そこで傍若無人に振舞うと、例えば狭い歩道のようなところ

は、トラブルや犯罪を引き起こす格好の環境を提供してしまうこと

に繋がりそうです。

NYの歩道では、どなたもご存知の屋台や新聞スタンドに加えて、

靴磨きや募金活動を行うボランティア、もちろん物売りなどの様々

な人が「生活」しています。

それは、それぞれの人々の文化や習慣だから尊重しないといけない。

そこがNYの懐の深さだな、と感じました。

また裏返して反面をみると、こういう自由さを確保しつつ社会シス

テムを作り上げ運営するというのは、エキサイティングな街や国を

作るうえでの底辺にある基礎条件のように思うのです。

日本では、戦後の経済成長とともに自動車の保有台数がうなぎ登り

に上がって、今や2人に1台以上の数になっていることから、特に

都市部を中心に渋滞が社会問題になっていて、歩行者の安全確保を

「歩車分離」という苦肉の策のパッチワークで対処しています。

けれども、イギリスに多く見られるラウンドアバウトや、NYのよ

うな広い歩道と一方通行の組み合わせ、はたまたバンパーにぴった

り張り付くような形状のナンバープレートなど、日本の道路交通を

スムーズに安全にすることが出来る良い工夫というのは、まだまだ

たくさん行う余地があります。

こういう外国のよいところはどんどん取り入れたら良いし、最適な

施策を組み合わせていれば、昨今大問題になっているCO2の削減

目標の達成とか社会生活の快適性の向上いうのは、要するに社会の

機能不全の領域にメスを入れて改善すればよいのであって、意外と

簡単に問題が解決するのではないかと思いました。

この暗黙知のフロンティアの開拓こそが、今回の西方見聞の目的で

あります(笑)。

アメリカ合衆国・ニューヨークにて。

感謝!