基本プロフィール

2006年6月20日生まれ、埼玉県出身。ボックスコーポレーション所属。身長163cm、血液型O型。現在19歳。特技は書道四段・硬筆三段の有段者で、趣味は音楽鑑賞。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

芸能界入りのきっかけ

小学6年生(2018年)の春休みに初めて原宿へ行き、ラフォーレ原宿の前で現事務所にスカウトされた。元々モデルの仕事に興味があったため芸能界に入ることを決めた。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

キャリアの歩み

MV出演でブレイク(2020〜2022年)

2020年1月にNatural Lag「蜃気楼」でミュージックビデオに初出演。その後Mr.Children「Documentary film」やOfficial髭男dism「ミックスナッツ」などのミュージックビデオに次々と出演するようになる。Mr.ChildrenのMVについては、オーディションの際、最初はMr.Childrenの名前が伏せられており、会場で受け取った紙に名前を見つけたときにとても緊張したというエピソードが残っている。

その後もSHISHAMO「春に迷い込んで」、Vaundy「走馬灯」など人気アーティストのMVに相次いで起用され、モデルとしても着物・洋服の広告に多数出演。ViVi、装苑といったファッション誌にも登場するようになった。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

俳優として本格始動(2022〜2024年)

出演CMはマジョリカマジョルカ、earth music&ecology、ニッスイなど。ドラマではNetflixオリジナル「舞妓さんちのまかないさん」(WEBドラマ)、「ミステリと言う勿れ 特別編」(フジテレビ、2023年)など。

映画では「アイスクリームフィーバー」(2023年)、Netflixオリジナル映画「ちひろさん」(2023年、沙都子役)、Amazon Prime Video「ナックルガール」(2023年) などに出演し、着実に実績を積み重ねた。

また2022年1月にはファースト写真集を発売。父親は写真集が出ることに驚いていたというエピソードも残っている。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

ブレイクの年(2025年)

2025年7月期放送のドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』(関西テレビ・フジテレビ系)で生徒会副会長・斎藤瑞穂役を演じ、広く注目を集める。また映画『ミーツ・ザ・ワールド』では歌舞伎町を舞台に板垣李光人・蒼井優らと共演し、次世代女優としての地位を確立した。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

映画初主演(2026年)

2026年2月20日公開の映画『夜勤事件』で映画初主演を務めた。この年はさらに『終点のあの子』『90メートル』など複数の映画公開が控えており、まさにキャリアの転換点となる年だ。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

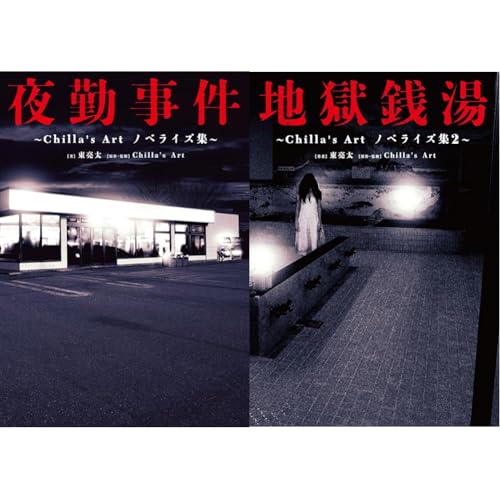

夜勤事件について

永江二朗監督による『夜勤事件』(2026年2月20日公開)は、Z世代に人気のインディーゲームChilla's Artの同名ホラーゲームを実写化した作品。南琴奈が映画初主演を務め、深夜のコンビニバイト中に不可解な現象に遭遇する新人アルバイト・田鶴結貴乃を演じている。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

撮影について

もともとホラーが苦手な南さんですが、撮影は「ちゃんと怖かった」と振り返っている。役がゲームのプレイヤー視点という設定から額にカメラを装着して撮影するシーンが多く、口の動きやお茶を飲む動作など細かい制約があったとのこと。また、夜間・一人の撮影が多かったため孤独感から怖さを感じることもあったようだ。

ホラー演技で特に難しかったのは息遣いで、カットが変わっても同じ緊張感を保つよう監督と細かく確認しながら演じたと語っています。また「本当に驚いたとき人は声が出ない」という気づきから、観客に臨場感を届けるための悲鳴の出し方も意識した。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

怖いもの・怖くないものについて

南さんの「怖さ」の基準は明快で、目に見えないものが怖いという一貫したロジックがあります。

-

幽霊・心霊現象 → 怖い(見えないから)

-

虫・雷・高いところ・バンジージャンプ → 平気

-

深海・スキューバダイビング → 怖い(暗くて見えないから)

-

お化け屋敷 → 苦手(突然「わっ」とされるのがダメ)

撮影を経て以前より心霊的なものへの過敏さは薄れたとも話しています。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

「流されない」というポリシー

2025年は多くの作品が公開されて知名度が上がった一方、吸収する情報が多すぎて「自分のキャパがパンパンになった1年」だったと振り返っています。そんな中で大切にしているのが「流されない」という姿勢。

根底にあるのは「自分の目で見たものしか信じない」という考え方で、出どころのわからない噂や情報ではなく、実際に自分で確かめた人・言葉を信じたいという思いからきています。エゴサーチもあえて控えており、顔の見えない誰かの言葉より、面と向かってやり取りした言葉を大切にしたいと語っている。

気持ちがぶれそうになったときは家族、特にお母さんに話を聞いてもらうことで気持ちをリセットしている。

©Bezzy EDITORIAL DEPART

プライベートについて

毎日2時間お風呂に入り、湯船で映画を観たり友達と電話するのが日課。帰宅後すぐ部屋着に着替え、遅くても24時前には就寝するという規則正しい生活を送っている。最近は引っ越しをしたものの、工事の都合でWi-Fiや電波がなく、LINEの返信のたびに廊下へ出なければならないという「事件」も経験したとか。

2021年7月22日にkindleで出版した 「信玄の巫女〜ミシャグチ篇〜」

武田信玄は諏訪大明神が古層の神ミシャグチと同体であることに着目し、諏訪神社神事の再興などを餌に諏訪地方への侵略を企んでいた。 姉の禰々が諏訪頼重に嫁いだばかりなので、信玄は村上氏と諏訪氏と協調してして佐久小県の攻略に矛先を変えた。 中ッ原に住む謎の巫女初音、諏訪大社上社神長官守矢氏の娘彩芽、韃靼人の血を引く鷹匠の娘鏡音が武田信玄に取り入り、矢沢、禰津、望月などの滋野一族の調略を行う様を描く。彩芽はミシャグチと同体の異形の神を出現させることに成功するが。