5月3日は憲法記念日ですね。![]()

ですので、GWスクーリングは「憲法」を履修いたしました。![]()

経済学部の専門科目における「憲法」は、選択科目の4単位になるので、スクーリングが終了したらあと2単位分を、再度スクーリングか通信教育のどちらかでもって、取得しなければなりません。

※1

教室は「富士見ゲート」のG403教室でした。

200名前後の学生が参加してましたね。![]()

さて、講義は法学部以外の学生も多数おりましたので、「憲法」の内容に入る前段階として、「法」とは??から始まりました。![]()

中世の「神の意志」・「道徳」・「法」から近代化して「法と道徳の違い」・「法と宗教の違い」に移り、そして「法の特徴」の説明がありました。詳細は書くのが大変なので割愛します。![]()

さて、以前は国王や君主といった国家権力者が国民を支配していたわけですが、その濫用が目立ち、国民が混乱に陥るので、国家権力をコントロールするために、国民の代表者によって作られたのが「憲法」になるんですね~。![]()

これを「立憲主義」といいます![]()

※2

そして、「憲法」に記載する内容は各国によって違うのですが、最低限記載しなければならない事項として

①「人権の保障」・・・憲法成立の目的

②「権力分立」・・・・・目的達成のための手段

③「民主主義」・・・・・目的達成のための手段

※3

が憲法学者の中での学説だそうです![]()

②の「権力分立」は「フランス人権宣言第16条」において書かれているそうです

その後、国民の意思を議会に反映させるシステムを作り上げるために、

③の「議会制民主主義」が出来上がったのです。

ですので、公職選挙というのは、極めて重要なシステムなんですね~![]()

なお日本国憲法は、

「権利章典」は10条から40条

「統治機構」はそれ以外の条文だそうです![]()

憲法の特色は

①人権保障の基礎法

②国家に対して制限規範

③国家の最高法規

だそうです。ところが①がない憲法と呼ばれている法は、世界各国にはたくさんあるようで、「憲法学」的には、それは憲法ではないんですって![]()

ここら辺りまでが、「憲法の意義と機能」と題した講義内容でした![]()

続いて、「憲法の歴史」についての講義になりました。

まず中世社会は

「封建的身分制社会」

であったので、上位の身分者は権利が多く義務が少なく、下位の身分者は権利が少なく義務が多く、更にはその身分は世襲で決まりました。![]()

そのような中世末期に

①ルネサンス ②ローマ法の継受 ③宗教改革

が現れ、社会改革されていくんですね~

なお信託法とか物権法とかは「ローマ法」が起源だそうです![]()

そして①~③が起こったことによって、今まで義務が中心だった法の概念が、「権利」中心の法体系に変わったとのことです。![]()

しかし「絶対君主」は国民を支配していたので、絶対君主側の思想を

「王権神授説」

といい、改革を唱える者が

「社会契約説」

※4

となるわけです。

社会契約説は、社会思想史の科目で結構学習しましたからね!

英国のロックとか、仏国のルソーですね!![]()

そしてこの二つの思想が激しく対立して、名誉革命やフランス革命や、アメリカ独立戦争(革命)やら、アイルランドの反乱なんかにつながっていくんですね~![]()

そしてこれらの革命での勝利宣言が

「アメリカ独立宣言」

「イギリス権利章典」

「フランス人権宣言」

になるわけです。

そしてこれらが、後々の各国の「憲法」の土台になっていくわけですね![]()

これが、憲法の出発点になるわけです![]()

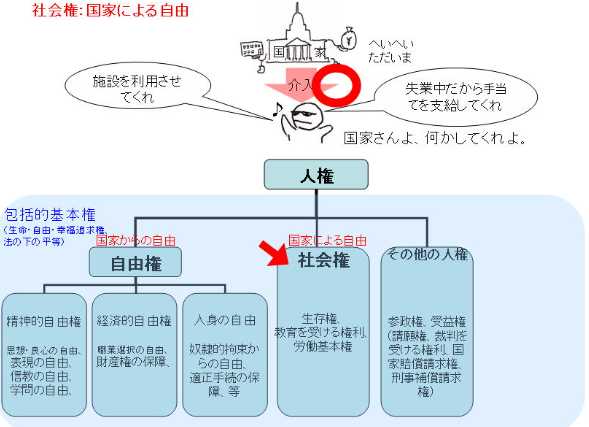

そして、ロシア革命がおこり、共産主義に警戒を抱いた資本主義国家は、「社会法」が制定され、国が積極的に介入し、社会的弱者の最低限の水準に保たせるのを義務とする「社会権」が確定されます。

例えば、労働基準法とか、児童福祉法とか、生活保護法とかですね

ちなみに「社会権」を明文化した最初の憲法が

「メキシコ憲法」(1917)で、その次がドイツの「ワイマール憲法」(1919)だそうです

※6

(社会国家)ヤフーコトバンクより引用

https://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%9B%BD%E5%AE%B6-75586

そして、これらを所管する省庁が多数出現し行政国家となり、議会よりも官僚の力が増大になるわけです。

![]()

なお官僚国家になって政府を官僚がコントロールすると、三権分立の理念が崩れるので、重要事項の賛否は「国民投票」でもって決を採ろうとする考え方が生まれるわけです。![]()

また、国家が社会権へ介入するのは、立憲主義の考え方からすれば、自由権の侵害という考え方もあり、あまり好ましくないのですが、国家の責務として「個人の自由を重視」と「人間らしい生存を重視」する。

つまり、「立憲主義」を前提として、「社会権国家」をどのように実現していくのかも課題なわけです。![]()

さて、講義も4時間目に入りまして、「日本憲法史」に入りました。![]()

1868年に明治維新でもって新政府が樹立され、下記の2つの理由で

対外的要因→近代国家の外観を整える

対内的要因→自由民権運動を高め、政府の基盤を確立する

憲法の機運が高まりました。

そして、憲法を作るにあたって世界を見渡してみると、フランス型(国民主権型)・とドイツ型(君主主権型)があって、日本は天皇を仰いでいるから、ドイツ型を導入するわけです。![]()

※6

因みにフランス法が、明治大学と法政大学で、ドイツ法が中央大学とのことなので、明治、法政は法曹の世界では下野し、中央は私大の中では主流になるわけですね。![]()

そして、君主を憲法で位置づける際には、社会契約説ではなく王権神授説に近い考え方を採用するわけです。![]()

それが、大日本帝国憲法(明治憲法)の前文になるわけですね。![]()

そして明治憲法で重要なのは天皇大権である「統帥権」なんですね。

つまり軍については、議会の承認を得なくても権限が行使できる分けです。

このように明治憲法については

①神権主義的君主制

②天皇大権中心の統治体系

③権利保護の不徹底

だったのですが、しばらくは非常に自由主義的な発想で運用をしていたのですが、後々の軍務官僚が統帥権を盾に軍の拡大をしていったとのことです。

※8

そして国家権力が残った(日本政府が残存)まま、太平洋戦争の敗戦を迎えたわけですが、当時の日本政府は、明治憲法は維持する方針を敗戦直後に固めました。

つまり敗戦となっても国家体制はいじらないという決定をしたわけです。![]()

しかしGHQは憲法改正の必要性を示唆します。![]()

命令ではなく示唆なんですね

なぜかというと、政府は存在し国家の統治機構は残っていたからなんですね

そして憲法の草案を作成するのですが、明治憲法の理念はあまり変わらなかったので、占領軍はポツダム宣言に反しているということで、GHQが独自に日本国憲法の草案を作るわけです。![]()

そして、GHQの草案(象徴天皇制・憲法9条)を日本政府に手交し、受諾を要請したとのことです。![]()

このあたりが、現在の日本国憲法がアメリカからの押し付けなのか、日本国民の自主憲法なのかの議論のある所なんですね。![]()

ですので、「憲法自立性の原則」からすれば、日本国憲法はGHQの押しつけとみる向きもありますが、学説的では、押しつけではないというのが一般的とのことです。

詳細は長くなりますので省きます![]()

学説をいろんな角度から吟味して考察するのが、法学の重要なところなんですけどね(笑)

今日は「憲法記念日」らしい、いい一日になりました!![]()

明日もまた外濠校舎で9時から17時まで講義です。![]()

(画像引用元)

※1憲法記念日の画像素材集よりより

※2「青空の社会学」ブログより

※3朝日新聞デジタル「教えて憲法」より

※4大学入試講座ビュジアル政治経済より

※5よくわかる憲法より

※6基本的人権8より(YouTube)

※7大日本帝国憲法Wikipedia引用

※8陸軍大臣と参謀総長はどっちがえらい?より

※9日本国憲法その特異な歩みと構造より