三鬼忌

俳人・西東三鬼(さいとう さんき)の1962年(昭和37年)の忌日。

この日は「西東忌」ともされる。

西東三鬼について

1900年(明治33年)5月15日に現在の岡山県津山市南新座に生まれる。本名は斎藤敬直(さいとう けいちょく)。家は代々漢学者の家系。日本歯科医学専門学校(現:日本歯科大学)を卒業。

1933年(昭和8年)、医師業のかたわら、外来の患者の誘いにより俳句を始める。「三鬼」の号はこの時に即座のでたらめで作ったとされ、「サンキュー」のもじりだとする文章もある。

三谷昭らによって創刊されたばかりの新興俳句系の俳誌『走馬燈』に投句。また、『青嶺』『天の川』『ホトトギス』『馬酔木』『京大俳句』など各誌に投句。これらの投句先は新興俳句系・伝統系さまざまであり、三鬼が特定の師につく考えがなかったことが分かる。

1935年(昭和10年)に同人誌『扉』を創刊。新興俳句運動の中心となる。1940年(昭和15年)に新興俳句総合誌『天香』を創刊。京大俳句弾圧事件で検挙され、執筆を禁じられる。

戦後の1948年(昭和23年)に山口誓子を擁し俳誌『天狼』を創刊。1952年(昭和27年)に『断崖』を創刊・主宰。1961年(昭和36年)、胃癌を発病。年末に俳人協会の設立に参加。61歳で死去。1992年(平成4年)、故郷津山市で三鬼の業績を記念し「西東三鬼賞」が創設された。

代表作「水枕ガバリと寒い海がある」で知られ、句集に『旗』(1940年)、『夜の桃』(1948年)、『今日』(1952年)、『変身』(1962年)など。津山市内に「枯蓮のうごく時来てみなうごく」「花冷えの城の石崖手で叩く」などの句碑がある。 愛子忌

俳人・森田愛子(もりた あいこ)の1947年(昭和22年)の忌日。

森田愛子について

1917年(大正6年)11月18日に福井県坂井市三国町で生まれる。福井県立三国高等女学校(現:福井県立三国高等学校)を経て、東京の女子大学へ進学。

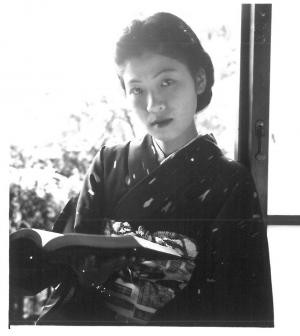

病弱であった愛子は、鎌倉で療養生活に入るが、鎌倉の地にて、高浜虚子門下の伊藤柏翠に出会い、弟子入り。虚子は、美人聡明であったこの孫弟子を大変かわいがった。

抒情的な句風で知られる。結核を患い、29歳の若さで死去。句集に『虹』(伊藤柏翠共著)がある。病弱な身辺は虚子の小説『虹』(1947年)のモデルにもなっている。

2018年(平成30年)には生誕百年を記念し、坂井市の「みくに龍翔館」で、俳句とともに生きた愛子と、虚子の著書『虹』に関する資料を展示する企画展が実施された。 年度初日

1886年(明治19年)、暦年とは別に財政法第11条で予算年度が4月から翌年の3月までと決定したことが始まりである。

以降、日本の事務・会計決算・学年などがこの予算年度に合わせるようになった。同1886年から旧軍の徴兵時期も1月から4月に変更されている。

一般的には「会計年度」や「学校年度」などの言葉が用いられる。その他に「年度」の付く言葉として「今年度」や「前年度」「次年度」「新年度」などがある。4月1日の「年度初日」に対して、3月31日は「年度末」と呼ばれる。

ただし、一般企業において、会計年度の開始月・決算月は任意に設定することが可能なため、必ずしも4月1日が会計年度初日であるとは限らない。

また、会計年度や学校年度の開始月は国によっても異なる。例えば、会計年度はヨーロッパや中国が1月開始、アメリカが10月開始、学校年度はヨーロッパやアメリカ、中国が9月開始となっている。 エイプリルフール

悪意のない嘘をついてもよいとされる日。イギリスでは嘘をつける期限を正午までとする風習があるが、それ以外の地域では一日中行われる。

日本語では直訳の「四月馬鹿」や漢語的表現の「万愚節(ばんぐせつ)」ともいう。英語では「April Fools' Day」であり、「April fool」はその日にだまされた人を指す。「エイプリルフール」の起源は諸説あってはっきりしていない。

かつてヨーロッパでは3月25日を新年とし、4月1日まで春の祭りを開催していたが、1564年にフランスのシャルル9世が1月1日を新年とする暦を採用した。これに反対した人々が、4月1日を「嘘の新年」として馬鹿騒ぎするようになったのが由来とする説がある。

他にも、キリストが生前にユダヤ人に馬鹿にされたことを忘れないための行事という説もある。元々はヨーロッパの風習とされるが、インドが発祥という説もある。

インドにおいて悟りの修行は、3月20日頃の「春分」から3月末まで行われていたが、すぐに迷いが生じることから、4月1日を「揶揄節(やゆせつ)」と呼んでからかったことに由来する説である。

この説によると、インドの「揶揄節」が西洋に伝わったものが「エイプリルフール」、中国に伝わったものが「万愚節」になったとされる。

日本には江戸時代に中国から「万愚節」が伝わったという説や、大正時代に欧米の「エイプリルフール」が伝わったという説がある。現在の日本では一般的に「エイプリルフール」として市民生活の中に定着している。 オンライントレードの日

東京都千代田区丸の内に本社を置き、大和証券グループ本社傘下の子会社で、有価証券の売買や取次などを行う大和証券株式会社が制定。

1996年(平成8年)のこの日、大和証券が日本初のインターネットでの株式の取り扱い(オンライントレード)を開始した。同年4月1日にミニ株式、6月24日には単元株の取り扱いを開始した。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。 児童福祉法施行記念日

1948年(昭和23年)のこの日、児童福祉法が施行された。

児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律。この法律により児童福祉審議会、児童福祉士、児童相談所などが設けられた。 売春防止法施行記念日

1957年(昭和32年)のこの日、売春防止法が施行された。

この前日まで売春が行われていた「赤線」と呼ばれる公認で売春が行われていた地域の店は一斉に廃業した(非公認で売春が行われていた地域の俗称は「青線」である)。 この法律は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものである」という基本的視点に立っている。 携帯ストラップの日

神奈川県小田原市に本社を置き、携帯ストラップ販売の代表的メーカーであるHamee(ハミイ)株式会社が制定。

1991年(平成3年)のこの日、日本初のストラップ用の穴が開けられたNTTの携帯電話「ムーバ TZ-804」が発売された。 記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。この日には、携帯ストラップの販売イベントやストラップ供養などを行っている。

不動産表示登記の日

1960年(昭和35年)のこの日、「不動産登記法」が改正され、「表示登記」(現在は「表題登記」)という概念が作られた。

「不動産登記法」とは、不動産の表示(土地・建物の所在や面積など)および不動産に関する権利(所有権・抵当権・地上権など)を公示するための登記の手続きについて定めた法律である。 当初は1899年(明治32年)に制定され、従来の「登記法」は廃止された。その後、上記の改正を含めて何度かの改正の後、2004年(平成16年)に全部改正され、内容を一新して現行法となった。

「表題登記」とは、まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のことである。

建物の場合は、新築した建物には登記記録がないので、完成時にどのような建物であるか、誰が所有者であるか登記する。これを「建物表題登記」という。 建物を新築したら、まず最初に行わなければならない登記で、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積、所有者の住所・氏名などを登録する。

また、土地の場合は「土地表題登記」といい、海や河川を埋め立てて新たに土地ができた場合などに行う。

この表題登記は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1ヵ月以内に行う必要がある。登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられることがある。